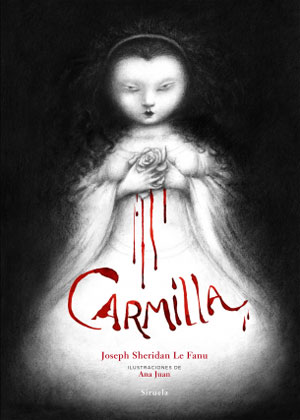

Carmilla, de Joseph Sheridan Le Fanu (Siruela) Traducción de Juan Elías Tovar. Ilustraciones de Ana Juan | por Almudena Muñoz

La joven lleva el cabello suelto pero la camisola abrochada hasta el mentón. Los partes del médico de familia la describen como un ser delicado, propenso a pequeños desvanecimientos físicos y anímicos que apadrinan la entrada en una mayoría de edad apta para el casamiento; sin embargo, ahora porta sin esfuerzo un gran candelabro de tres brazos. Va descalza, se entrevén sus tobillos; su mirada escrutadora se afana en ver para no ver. Espera no encontrar nada entre las sombras de los pasadizos cargados de retratos y revestimientos; ha interrumpido su respetable horario de sueño para cerciorarse de que, a fin de cuentas, todo queda en meras imaginaciones.

¡Qué malo era que las jóvenes leyesen! Que lo practicaran hasta la madrugada, blancas como sus cirios y su vaso de leche, fiebre tras fiebre hasta parecer menos sumisas, por tanto enfermas. La vida de la joven que inspiraba el relato gótico y de las (supuestas, pasivas, resueltas) heroínas de ese género se fundaba en un catálogo de contradicciones. Deberes estupidizantes y sexistas convivían con la libertad inherente a esa clase de relatos y las situaciones que planteaba, en las que la supervivencia impone la supresión de cualquier obstáculo de salita de música o banco de iglesia. Al final de ese camino, tan tenebroso pero inerte, la ficción que en su escabrosidad e impudicia confirma una rutina también horrorosa, sujeta a sometimientos y forcejeos de naturaleza no sobrenatural. Era mejor que las jóvenes no leyeran, atenazadas entonces entre el dolor de muelas y la visión del brillo del instrumental de un médico medieval, que ha derramado por el suelo todo su éter.

No leáis, niñas, como advertiría una cómica solterona o comadre isabelina, pues el hombre teme, y teme contagiaros sus miedos; que no sepáis recostar sus cabezas sobre vuestros pechos para calmarlos con el cuento blanco de lo que está vacío, o que resultéis capaces de no sentir como ellos y salgáis a la tundra, a la urbe, al rellano, a comprobar que las sombras pertenecen a cuerpos sólidos y a problemas para los que guardáis fuerzas. En este orden de las casas y las cosas, el vampiro fue el consabidísimo reflujo de un terror hacia el Este, el extranjero y la plaga cultural o sanitaria, tal y como se engrasó la primer maquinaria del periodismo y la literatura del escándalo, no tan disímil de lo primero. Una herencia encasquetada a fuentes de temor igual de longevas y milenarias: el terror hacia la liberación femenina, a Ariadna adentrándose asimismo en el laberinto, sin mapa ni madeja, solapando su instinto a sus sentimientos y su lógica. ¿Cómo no derrumbarse en algún momento en los brazos del salvador, cuando estaba al borde de perder la orientación y la cordura; cómo no ser recibida en la meta por una cohorte de hombres y mujeres más rectos y limpios, las plañideras de las aventuras de una chica?

Carmilla nunca expresa otra cosa que afecto hacia su víctima, lo cual indica que hay en su historia un abuso y un amor amorfo, pero en ningún caso el desamparo de unas jóvenes o la culpa fría y calculada de un crimen venido de ultratumba. Sheridan Le Fanu moldeó un mito de la tradición de las vampiras (cuyo árbol genealógico no hace falta mencionar aquí, pues a disposición del lector existen múltiples antologías) cuando apenas se recibían descripciones de estos seres y la novedad engendraba el pasmo. Todo miedo procede del desconocimiento y la ignorancia. Por ese motivo, la heroína gótica nunca lo siente antes de que se manifieste un proceso o ente sobrenatural, ni tampoco durante, ni después, cuando ya ha aprehendido el mecanismo, sea éste de una dimensión u otra. Las narraciones en primera persona, rasgo de estilo de escritores que escogían a la doncella para encararse al fantasma o el íncubo, acaban revelando un amasijo histérico de valientes iniciativas y tortuosas sujeciones a principios morales o religiosos, oídos siempre tras el telón de una barba o una pila de baberos. El mal es más atractivo en las bocas literarias, no a costa de una morbosidad atávica, sino por la mera razón de que suele disponer de más cosas que contar. Esto se equilibra con el despertar de la heroína, especialmente en una ejecución como la de Carmilla, precursora de los tópicos que haría famosos Bram Stoker.

Mientras en el formato largo Le Fanu acabaría concediendo demasiado margen de justificación al mal y demasiadas reflexiones de espinoso moralismo al bien —la no menos popular novela El tío Silas (1864)—, en el relato de Carmilla los lugares comunes de hoy son los fundamentos poéticos de un género que contemplaba en las ruinas y los jardines agrestes un complemento a las visiones de los románticos: no un opuesto cebado a desolación y chorros de sangre, sino los peligrosos derroteros de la nostalgia. El gótico, por tanto, debía ser insidioso y antiburgués — mientras que la señorita Radcliffe caía rendida frente a un tapiz con un escudo de armas—, y a las heroínas correspondía rechazar la literatura que acababan protagonizando. En Carmilla, el punto de vista es de una inocencia sin fisuras, tan fresco, punzante y sin escatimar en detalles como esos apuntes de lesbianismo sin escándalos. Las ilustraciones de Ana Juan para esta edición hacen flotar esa belleza inaprensible e indiferenciable de lo perturbado, cargadas de alegorías y del carácter de los personajes a través de sus fisonomías y sutilezas de trazo, en la línea de sus trabajos para otras cumbres góticas como Wakefield (Nórdica Libros, 2011) y Otra vuelta de tuerca (Galaxia Gutenberg, 2013). El grafito blando de nuestra internacional ilustradora ejerce el mismo hechizo que el escrito de Le Fanu: a resultas de soplar sobre las cenizas de una de esas chimeneas señoriales, los negros muy negros y las luces adecuadas.

[…]

Si no quieres perderte ninguna reseña de las que publicamos, puedes suscribirte a nuestra lista de correo. Es semanal y en ella recordaremos todo lo publicado durante los últimos días.