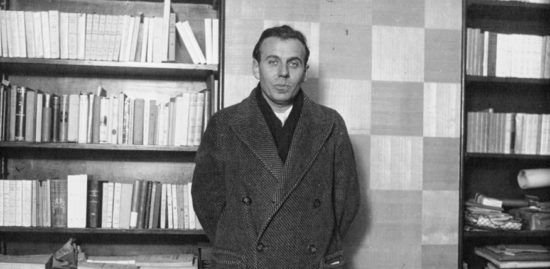

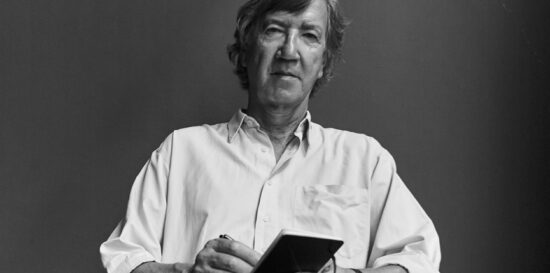

El boxeador con sotana. Crónicas de deporte, ocio y vida cultural, de Joseph Roth (Báltica) Traducción de Francisco Uzcanga Meinecke | por Juan Jiménez García

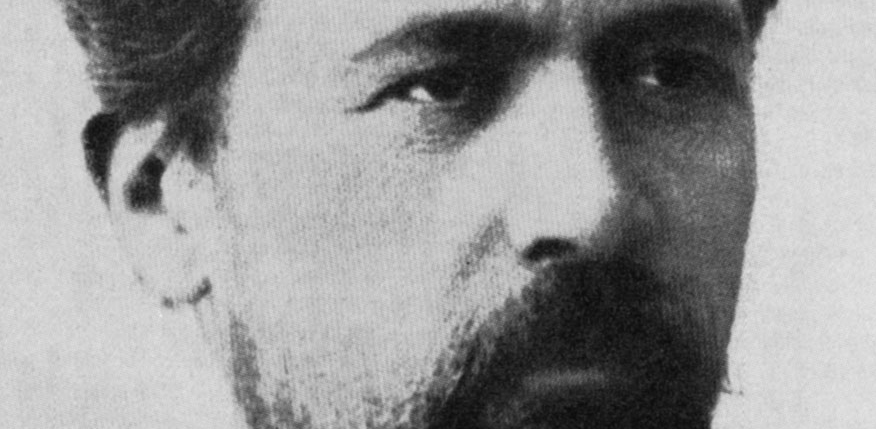

La edad de oro del periodismo alemán. Weimar, ya se sabe. Weimar fue tantas cosas… Buenas, malas. Una cultura deslumbrante entre los escombros, unas inmensas ganas de vivir mientras se iba hacia un nuevo infierno. De caída en caída. Mientras tanto… Asociamos a Joseph Roth a la literatura (cómo no) y a la nostalgia austrohúngara. Todo cierto, pero insuficiente. Antes que nada, o durante, el escritor fue periodista. Sí, el mundo se había venido abajo y con velocidad futurista aquellos días de ayer iban dejando paso a un presente, incierto pero vivido. Un presente tan atormentado como su vida, tan turbio, tan difícil de atrapar. Ese era el reto, y ahí estuvieron escritores inmensos, como Karl Kraus, Kurt Tucholsky o Egon Erwin Kisch. Al mismo nivel, Joseph Roth. Había que capturar el aire de aquel tiempo, que fluía hasta por el último de los rincones. Como en los grabados de Georges Grosz, todo sucedía al mismo tiempo en todas partes. Hay que entender esto último para entender los extraordinarios libros que reúnen sus artículos periodísticos, como este El boxeador con sotana (selección de Francisco Uzcanga Meinecke, alrededor del deporte, del ocio y la cultura, que abarca desde sus comienzos a su último artículo, que quedó inédito). Por sus páginas desfilan boxeadores y espectadores, carreras, panópticos, turbios tugurios, variedades, gente, más gente, recitales de la obra de Franz Kafka,… Lo dice el propio Roth en un texto… En Berlín, donde todo es efímero. ¿Cómo atrapar aquello que se nos escapa una y otra vez? La ironía, el asombro, de nuevo la velocidad. Pienso: no hay luz. Weimar fueron distintos tonos de oscuridad. Noche en la noche, noche en el día, sombras, todo sombras. Luego, hacia las tinieblas. Mientras todo palpitaba, estaba la amenaza del nacionalsocialismo, color de muertos. Gris. La noche dejó paso al más gris de los tiempos. Roth dice: vivimos en la época de los hechos, una época en la que el hambre erradica a los poetas. Durante unos años, allí no se soñaba: se vivía. En algún momento, el abismo. Joseph Roth no podía ir más allá. Muere antes de una nueva guerra. Ya no es una cuestión del mundo de ayer. Ha visto caer, como un lugar en el que era posible la convivencia, el Imperio Austrohúngaro. Ha visto caer la efervescencia cultural de la República de Weimar. Presiente, para también asistir, la ascensión al poder de Hitler. Suficiente. No se esperará a otra guerra. Sus problemas con el alcohol acaban con él antes de esa escena final. Cuando escribe sobre el payaso Grock, un héroe de su tiempo, dice un hombre derrotado mil veces, pero un eterno vencedor. Igual él, igual. En el periodismo de aquellos años, y también en sus crónicas, no se trataba de poner orden en el caos de la existencia, sino en transmitir ese desorden, dejarse llevar por las turbulencias. Entonces se vivía, insisto. Tal vez solo entonces. Un espejismo. No todo es Alemania, por otra parte. Pasa un tiempo en París, viaja incluso a la Unión Soviética. Va cambiando de periódicos y los años avanzan velozmente (no dejo de pensar en trenes… también escribió sobre trenes…). Mientras sus novelas se adentran en un tiempo que se quedó allá, atrás (no siempre, pero a menudo), sus crónicas son ese reverso, el otro lado del espejo. Cómo entenderlo… No es una cuestión de necesidad, sino más bien de contemporaneidad. De su fascinación por esa contemporaneidad. Sí, había perdido. Volvería a perder. Pero entre todas esas derrotas, estaba la escritura, como refugio y necesidad. La inagotable capacidad de Roth para captar la superposición los tiempos: los perdidos y los encontrados.