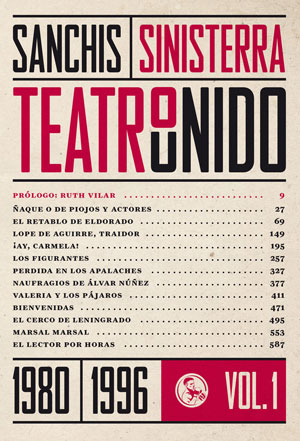

Teatro unido VOL. 1 (1980-1996), de José Sanchis Sinisterra (La Uña Rota) | por Juan Jiménez García

Seguramente muchos conocen a Sanchis Sinisterra (tal vez sea mucho decir… conocer) por una obra de teatro ya convertida en emblemática: ¡Ay, Carmela! Si hemos de ser sinceros, es más probable que lo que se recuerde sea la película. Como toda reducción, es incierta. Esa reducción del hombre a una obra, con mucho de injusto y mucho más de pintoresco. La Guerra Civil, otra vez. Una aproximación sentimental a la Guerra Civil. Otra vez. Pero es emblemática de otras muchas cosas de su autor y de cómo ese aparente poco tiene que ver con lo cierto. En todo caso, ahí encontraremos tres puntos sobre los que bascula su obra y, desde luego, estos quince primeros años: la política, la palabra y el teatro como representación del mundo. Y todo está aquí, en este Teatro Unido (primera entrega, de 1980 a 1996), que nos devuelve su escritura teatral, como escritura y como teatro (porque en Sanchis Sinisterra uno no puede dejar de pensar que sus obras de teatro también han sido escritas para ser leídas).

La política, porque Sanchis Sinisterra es un hombre político. En ¡Ay, Carmela! podemos quedarnos con esa lectura amable de vencedores y vencidos, de cómicos atrapados por el destino, por las circunstancias. Pero a mí me gusta más pensar en esa historia de fantasmas como en la representación no de un momento sino de un país. Y no de dos Españas, sino solo de una, la de siempre, bicéfala. La España cobarde de Paulino, la España idealista de Carmela, confundidas. Porque Paulino no solo vivió en aquel instante, sino que atraviesa los siglos y llega hasta nosotros. Es nuestra perdición. Nosotros mismos. Esa parte de nuestro carácter que nos carcome, que nos reduce a la anécdota y, por lo tanto, a la permanente derrota. Derrotados pero satisfechos. Incluso chulescos. Sí, él tiene problemas de conciencia. A ratos. Nada que no se cure. Carmela es todo lo que perdimos, todo lo que perdemos constantemente. La inocencia, si alguna vez hubo espacio para eso en este país, construido, muy católicamente, sobre un sentimiento permanente de culpabilidad.

Algo de todo esto podemos encontrar también en El cerco de Leningrado, donde dos actrices guardan la memoria de un director de escena y dramaturgo muerto, pensando en esa obra maestra desconocida que es la que da título a la obra. Esa obra maravillosa perdida que lo hubiera cambiado todo, como si todo pudiera ser cambiado de algún modo. Y ahí, ellas también fantasmas, fantasmas en un desván, en un teatro entero, recuerdan. Diálogos entre muertos o futuros cadáveres. Han perdido y les ganará un aparcamiento, más tarde o más pronto. Ese aparcamiento es el mundo nuevo, que en realidad es más bien viejo, lo mismo de siempre. Porque los perdedores tienden a parecerse mientras los ganadores tienen un armario ropero más amplio. De nuevo, está el teatro, que no nos salvará. Solo dejará constancia de nuestras pérdidas.

Ese teatro enraizado en esos cómicos viejos, polvorientos, devorados por su propio hambre, pero dignos (aunque la dignidad nunca fue mucho). Ríos y Solano discutiendo, atragantándose de palabras, del deleite de pronunciarlas, como si fueran ellos los que están creando el mundo. Cada día, cada representación. Se preguntan si les olvidarán, cuando saben que en realidad ya les están olvidando. De nuevo: cada día, cada representación. Como Chirinos y Chanfalla, acompañados de ese loco conquistador que no conquisto ElDorado, convertido en cómico, porque no hay nada más cómico que lo trágico (y por eso no hay mejor actor trágico que un cómico). Teatro de carreta, de representaciones polvorientas, pero digno. Digno porque está enraizado en las profundidades, en la palabra. Entonces Sanchis Sinisterra escribía sobre aquel mundo antiguo aún por descubrir. Ese ElDorado, Lope de Aguirre, Álvar Núñez,… Es una cuestión política, una cuestión de dar voz, como esa sucesión de monólogos, de testimonios de Lope de Aguirre, traidor, que aspiran a encontrar algo entre los trozos rotos, los escombros.

Hay en todo ello la búsqueda de una forma. Porque aunque haya líneas que atraviesan buena parte de su obra, Sanchis Sinisterra no dejó de estar abierto a todo (y ahí está la Sala Beckett, como espacio y como idea). Obras que planteaban los mismos interrogantes o seguían su búsqueda de distintas formas, como si todo fuera ese juego constante que plantea en Los figurantes, donde uno ya no sabe dónde está la obra, el actor, el director, el dramaturgo o el público. Tal vez en todas partes. Posiblemente en ninguna.

Es interesante que el recorrido por todos estos años se cierre en El lector por horas, tal vez su obra más conseguida, o aquella en la que logra reunir todo lo aprendido, todo lo explorado. De nuevo ese diálogo a dos con un tercero al fondo, aquí mucho más presente (ya no es ese teniente italiano de ¡Ay, Carmela! o ese muerto sin enterrar de El cerco de Leningrado). La búsqueda imposible de la neutralidad, del grado cero, de la palabra que no expresa nada al ser leída, que debe valerse por sí misma, dejando al teatro una triste labor (¿pero no era eso lo que buscaba Bertold Brecht?), una labor de testimonio. Y como nada de eso es posible. Ni el teatro escapará a la representación, ni la palabra a sus matices. Podemos pensar que el lector, que Ismael, es el enésimo perdedor de la obra del dramaturgo, el nuevo derrotado. Pero no. Ni se puede ni se debe renunciar a nada. Ni como individuos ni tampoco en el teatro, reivindicación de la palabra. El teatro, sí, es un arte viva.