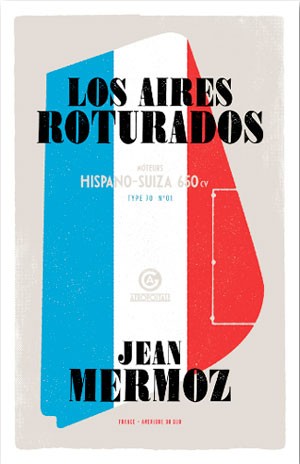

Los aires roturados, de Jean Mermoz (Macadán). Traducción de Susana Marín | por Óscar Brox

Los primeros años de la aviación quedaron grabados como un tiempo de aventuras en el que el hombre logró colmar su eterna aspiración de conquistar los cielos. Tiempo de gestas mínimas, aeródromos improvisados y naves que apenas soportaban su peso mientras intentaban remontar y aprender a domesticar el aire. Aún faltaban décadas para que el avión se transformase en máquina de guerra y cayera, como un pájaro de fuego, en las entrañas de los bosques de Verdún o en lo profundo del mar Adriático. Aún faltaban años para que los vagabundos de la cosecha se montasen en su cabina y cruzasen, por primera y última vez, el Atlántico, en dirección a la muerte. Aún faltaban mapas que conectasen las primeras rutas comerciales entre Europa y América.

Jean Mermoz nació cuando el Siglo XX apenas había abierto sus ojos. En un momento en el que el mundo parecía abandonar temporalmente cualquier pretensión de aniquilación para dejarse las fuerzas en su efervescencia creativa. El sueño de Mermoz, como el de Saint-Exupéry, era volar, tan alto como le permitiesen aquellos ingenios alados. Y así se lanzó en busca de un empleo, alejado de su hogar, mientras trataba de sobrevivir ante su falta de ingresos. Cuando Didier Daurat, que era el Director de operaciones del servicio aeropostal, le vio pilotar pensó en ese carácter intratable, pura pasión, que le llevaba a domar la nave como a un animal del circo; alegría juvenil que soñaba con rozar las nubes y trazar su sombra sobre las dunas de algún desierto africano. Algo, en fin, lejos de lo que el correo nocturno necesitaba. Sin embargo, le dio la oportunidad y lo ascendió a toda velocidad, de un empleo al siguiente, hasta sentarlo en la cabina de su primer avión.

Decía Saint-Exupéry en su bellísimo libro Vuelo nocturno que un piloto es algo parecido a un pastor que, desde las alturas, vigila todo aquello que se esconde entre los inmensos surcos de la tierra. En Los aires roturados, suerte de diario biográfico, Mermoz cuenta desde su experiencia la vida de aquellos pastores de nubes. Hombres de oficio antes que aventureros, cuyas grandes proezas fueron, realmente, una acumulación de pequeños gestos. Cruzar de Senegal hasta Brasil para entregar el correo entre Europa y América; pasar los Andes o vencer a los moros del desierto; luchar contra las inclemencias y remendar todos los agujeros y daños de los aviones con lo primero que se tiene a mano. Mermoz narra con voz calmada y verbo paciente cada avatar que sucedía durante sus expediciones, en las que la promesa de un cielo estrellado que cobijaba la soledad del aviador formaba parte del trabajo de conducir los kilos de correo de un punto al otro del mundo.

Década a década, el avión sofisticó sus formas y cerró sus cabinas, lo que ahorraría a sus pilotos morir de congelación en pleno vuelo. Unas aerolíneas quebraban y otras resurgían, las incipientes empresas comerciales intentaban abrir camino a la moderna aeronavegación y la guerra miraba de refilón a esas carlingas en las que acoplaría sus ametralladoras. Mermoz, sin embargo, narra hasta el último detalle de sus travesías con la satisfacción del trabajo cumplido, sin dejarse embargar por la aventura y las odiseas sufridas: accidentes en el pico de la montaña, secuestros y amenazas de muerte, etc. Nada de eso es necesario, la auténtica aventura se produce cada vez que el avión regresa, cuando se registra un mensaje o se descarga la mercancía. Porque, pese a la añoranza de la tierra, la vida de Mermoz transcurre en el aire, entre esa sociedad de amigos construida alrededor de acumulaciones de nimbos. Como si entre las nubes se escondiese alguna clase de fortaleza en la que todo piloto fantaseaba con descansar algún día. Como si en la presión y la fatiga, la noche cerrada y la mañana que rompe en la cordillera de los Andes, se encontrase toda la belleza que los ojos de un aviador aspiraban a ver. Todo eso que Mermoz deja caer en su escritura tan espartana como delicada, como un justo tributo a los compañeros que arrimaron músculo y corazón para alumbrar ese otro mundo que se construía desde el aire.

Mermoz, como decía Saint-Exupéry, murió de silencio. Ese que sucedió al último mensaje que pudo enviar un 7 de diciembre de 1936 para advertir el fallo del motor posterior derecho de su Croix-du-sud. Silencio, como el que en algún momento intuyó en alguna de sus largas travesías atlánticas, mientras su mirada se perdía en la inmensidad del paisaje americano. Aquel día, como le sucedería ocho años más tarde al propio Saint-Exupéry, Mermoz se convirtió en leyenda. Quién sabe si, también, en morador de aquella fortaleza aérea a la que debía regresar todo piloto. Los aires roturados es, como la literatura del autor de El principito, un hermoso canto a la pureza de un oficio que, más que una aventura, se arrogó la obligación de reconquistar el mundo. Y tras esas bellísimas páginas, tan intensas como las ilustraciones aéreas de Roman Slocombe o Peter Sís, no se esconde otra cosa que el deseo de vivir, y de volar, como quien respira con los dos pies en la tierra. Como si ese trozo de aire, volátil, indiferente y sencillo, escondiese algo tan poderosamente humano que nada nos pudiese obligar a renunciar. Como si cada minuto pasado entre las nubes fuese la vida más pura que alguien pudiese vivir. Como si desde allí arriba, el hombre hubiese descubierto cómo roturar un nuevo mundo.