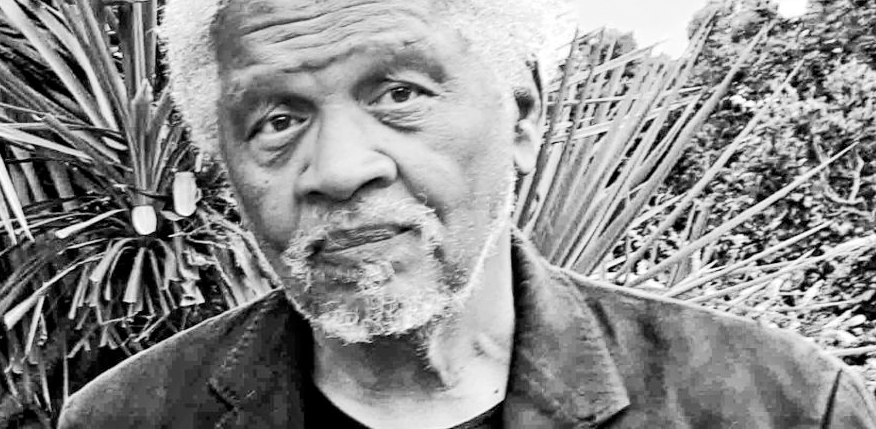

La caída de Yellow Back Radio, de Ishmael Reed (La fuga) Traducción de Inga Pellisa | por Óscar Brox

No lo puedo evitar, cada vez que leo a Ishmael Reed me viene a la mente Chester Himes. Por el motivo que sea mantengo la esperanza de encontrar entre sus locos personajes a los no menos locos Ataúd Ed Johnson y Sepulturero Jones, policías de un Harlem psicodélico que pululaban por las novelas de Himes. Al fin y al cabo, en La caída de Yellow Back Radio aparece hasta el Papa de Roma… Himes, diría, pudo ser la cara B de Reed, cobijado por la intelligentsia francesa (un detalle: todas sus novelas de Harlem fueron escritas al otro lado del Atlántico) que aplaudía de buen grado su discurso sobre negritud y noir. Reed, en cambio, se movía a sus anchas por una América ciertamente contracultural, en la que su visión desprejuiciada de la sociedad y su combinación de géneros encajaba sin más. O desencajaba, por ejemplo, mandíbulas, entre la carcajada y la estupefacción.

La caída de Yellow Back Radio es un western tan, digamos, canónico como los de Richard Brautigan. Tan, digamos, posmoderno como los de Robert Coover. En una página parece que estemos en pleno Siglo XIX y, varios capítulos más allá, suena Elvis. Sin embargo, como sucedía con Coover, Reed pone de manifiesto lo fina y, a menudo, reduccionista que es la Historia estadounidense, en la que en nombre del progreso se trituran las décadas como si nada. Aún no han pasado de moda las botas con espuela de estrella y ya están fabricando un nuevo modelo de Buick. Y, precisamente porque la Historia es demasiado breve, la cuestión racial permanece como uno de los puntos candentes. Frente a esa América multicolor que uno intuye en libros como El monstruo de Hawkline (Brautigan), encadenados al sueño contracultural de su autor, Reed descarga todas sus armas sobre las páginas de la novela para manifestar algo así como un Aquí estoy; una declaración de principios; un retrato descacharrante de una identidad racial cuestionada por doquier; unos cuantos bofetones bien dados al establishment mientras juega con el ritmo, el relato, las subculturas, los estilemas y los lugares comunes del género.

Así, en este western convive un circo itinerante y un pueblo gobernado por niños, un villano (Drag Gibson) y un antihéroe bendecido por los poderes del hoodoo, un putón verbenero y unos cuantos cuatreros que forman el coro para cantar esa historia de poder entre el bien y el mal. O entre la violencia que entraña la conquista de un territorio (y, en este sentido, el Oeste no fue una excepción) y las secuelas y comportamientos que esa violencia arroja sobre el progreso de una Nación. Sobra decir que Reed conduce la historia a través de esa ambigüedad entre su enloquecido planteamiento, a golpe casi de slapstick, y la mala leche que hallamos a poco que se arañe la superficie. Cada vez que nos damos de bruces con una crítica de raza, de cultura o de hábitos sociales. Cuando la patita del conquistador, el cacique o el hijo de puta (o el capitalismo más desenfrenado) nos recuerda que todo ese universo enloquecido que describe Reed es, en el fondo, bastante parecido a la realidad.

Decía de Chester Himes porque uno siente palpitar Harlem en sus novelas; un Harlem, por otro lado, que es más bien un estado mental o emocional. Y creo que es justo emparentar esas sensaciones con Reed, que también entiende los Estados Unidos como un estado mental. Como una perturbación, una broma infinita o un gag que nunca parece acabar, preparado para recibir el tartazo en plena cara. De ahí ese tono de burla, brusco y grotesco, con el que se mueven personajes como Drag o Mustache Sal, la absurda mitología detrás del Loop Garoo Kid y la reducción a poco menos que la basura de esa Iglesia que peca por exceso y por defecto. O que, entre homilía y encíclica, se ha olvidado de lo que significa ser libre y lo que es vivir en un territorio ocupado por una mentalidad salvaje. Obcecada en el progreso. En un futuro que solo hace que consumir tiempo sin dejar escribir a la Historia.

Leer a Ishmael Reed siempre es divertido (y también a Inga Pellisa, capaz de bregar con una prosa enloquecida que salta de las convenciones del western al slang barriobajero, el discurso racial y todo lo que buenamente quepa en su cabeza). Uno lo imagina como la clase de chamán que escribe hechizos en su Underwood, como un retratista nada piadoso de una América construida a través de una violencia centenaria o como un luchador por los derechos de cada pueblo oprimido, exiliado o reprendido. Un héroe de nuestro tiempo, capaz de meterle el dedo en el ojo a la mafia púrpura mientras urde una historieta de indios, vaqueros, caciques y fulanas, de ritos haitianos en pleno far west y de afroamericanismo en un momento de sensibilidad social. La clase de novela que uno fantasea Chester Himes debió de leer en su exilio francés mientras evocaba, entre la rabia, la nostalgia y el sueño, aquel Harlem febril en el que las cosas, paradójicamente, encontraban su razón de ser.