Las tempestálidas, de Gueorgui Gospodínov (Fulgencio Pimentel) Traducción de María Vútova y César Sánchez | por Juan Jiménez García

Cualquier tiempo pasado fue mejor… ¡Qué frase más absurda! Cuando eres joven, carece del más mínimo interés, y cuando alcanzas una cierta edad, ni tan siquiera una especialmente avanzada, es una broma más. Ese tiempo, individual o colectivo que consideramos mejor ya no por una nostalgia del pasado, sino por esas bromas que nos gasta nuestra memoria. Cualquier tiempo pasado fue mejor simplemente porque pasó y quedó fijado según nuestro interés. Nos gustaría pensar que todo lo bueno y lo malo permanece de alguna manera, como decía aquel personaje de Chéjov, pero no, es seguro que no. Y sin embargo… Ahí sigue instalado este pasado: entre el olvido y esa nostalgia (que tal vez solo sea de una juventud perdida, de una infancia abandonada). Pero ¿y cuando ese pasado simplemente no es mejor ni peor sino necesario? Necesario porque se nos escapa de las manos, como arena entre los dedos. Ese olvido como algo terrible, como abismo o, mejor, como noche de los tiempos, unas tinieblas que lo devoran, que lo convierten en polvo, en nada, enfermos de Alzheimer. La destrucción de la memoria, leo. Entonces, preservar ese tiempo ya transcurrido, las experiencias vividas, es una necesidad. Y ni tan siquiera debería ser cosa de esa necesidad que nos crea la enfermedad. Perdemos tantas cosas en este lento-rápido camino de un lado al otro de nuestras vidas… Tantas cosas que echamos de menos, justamente. Y entonces Gueorgui Gospodínov nos propone una visión de un mundo posible, en el que el pasado es reconstruido en habitaciones, en clínicas, como un conjunto de estímulos para volver a encontrarnos con lo que fuimos o lo que fue o lo que pudo ser, ese revoltijo confuso, a menudo tramposo, que nos alimenta.

Las tempestálidas es un libro de consecuencias. Lo que empieza como un estímulo para sacar de esas tinieblas algunas cosas, mientras nos aferramos a otras, en ese inexorable avance de la enfermedad, acaba como una locura colectiva de reconstrucción de aquellos pasados que nos parecieron mejores. Una especie de lista de grandes éxitos europea, por la que cada uno se instala en los años que más le convienen. Los mejores años de nuestra vida. Unas vidas que ni tan siquiera fueron necesariamente nuestras. Volver a milagros económicos, a revoluciones triunfantes, olvidar las derrotas de la Historia y quedarse con las victorias, no pocas veces confusas. Olvidarse de los avances, tirar móviles y redes sociales, coches eléctricos, internet e inteligencias artificiales, porque lo que nos haría felices era buscar playas bajo los adoquines. Saltarse esos años feos, esas manchas que lo estropean todo, y avanzar hacia un futuro conocido, desde la seguridad de haber elegido bien y con cuidado. ¡Cómo elegir los años tranquilos de Weimar (¿existieron?) si luego viene Hitler! ¿Y la Segunda República pendiente de una guerra civil y cuarenta años de dictadura? Mejor los años ochenta o cualquier otro espejismo. Mejor elegir un espejo que nos deforme lo menos posible e incluso nos muestre favorecidos.

En las ideas de Gaustín y su ejecución, y en la ironía del narrador (que podría pasar por el escritor), se encierran las paradojas de estos años y tal vez de todos. Ese gusto por pasados gloriosos, debidamente deformados, y como una buena idea acaba convertida en una locura colectiva. O como los avances de la ciencia y su uso perverso nos pueden llevar al retroceso de estas sociedades necesitadas de afecto. La felicidad está en otra parte, del mismo modo que uno siempre está en el sitio equivocado. Y por dentro de este caso colectivo de alteración del discurrir del tiempo, Gospodínov, como no podía ser de otro modo, le dedica su espacio a un hipotético caso búlgaro, para llegar a la conclusión de que todos somos búlgaros, y que lo que vale para uno vale para tantos. Será la naturaleza humana, por ponérnoslo fácil y movernos en la comodidad de lo abstracto.

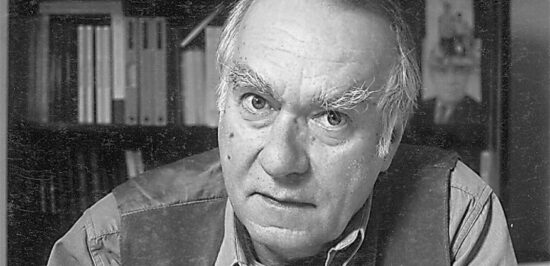

Y así, andando hacia atrás, Gueorgui Gospodínov vuelve a demostrarnos que es un escritor que cuenta, con toda la amplitud del término, y que sus libros anteriores son parte de una obra muy personal llena de intenciones, un proyecto de construir una escritura capaz de devolvernos partes de nosotros mismos observadas despiadadamente (aunque no exentas de un cierto e irónico cariño). Y entre esas obras, Las tempestálidas deslumbra no solo por su propuesta, sino porque se instala, desde esa nostalgia ridícula del pasado, en un absoluto presente, en el que no pocos parecen empeñados en añorar lo que seguramente nunca existió y en volver hacia atrás, quién sabe si no asustados por la velocidad actual (¿de cuerpo que cae?). Un brutal retrato de un tiempo por venir que aspira a la abolición del futuro y las incertezas, como si estas no fueran aquello que sostiene, cual Atlas, la bola del mundo.