Granta 2: Matar el tiempo (Galaxia Gutenberg) | por Juan Jiménez García

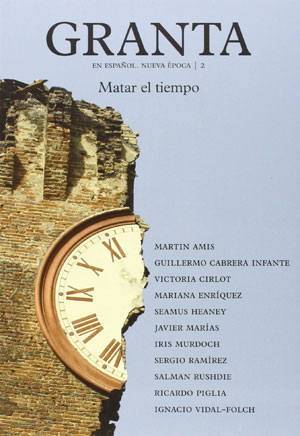

El número dos de la revista Granta es español (o quince, según se mire) se presenta bajo el título de Matar el tiempo. Tal vez no sea todo una cuestión de acabar con él. A veces es simplemente que ha pasado, otras que se escapa de las maneras más inesperadas o sin ser ni tan siquiera notado. El tiempo en su forma líquida. No es que sea una cuestión de reunir un buen puñado de textos en los que el tiempo esté siempre presente, como algo inevitable, sino más bien que todos ellos están atravesados por la idea del tiempo.

Veamos. En primer lugar está Salman Rushdie y su ¿Nada es sagrado?, un texto que escribió hace un cuarto de siglo para una conferencia y que es un bellísimo ensayo sobre la necesidad de escribir. En realidad sobre la necesidad de creer en algo, y ese algo puede ser la escritura. Y entre todo, forma artística, la novela, a la que sitúa por encima de las otras artes, porque exige menos compromisos y, después de todo, solo se precisa de la voluntad de una persona, uno mismo (y ese, añado, es también su peligro).

A Martin Amis, de hecho, le basta su propio gato para trazar un esbozo de sí mismo y de la vida animal que le rodea (recurriendo a ardillas y moscas palabristas), mientras que a Ricardo Piglia, en otros de los momentos fuertes del número, su Diario de un cuento. 1963, servirá para acercarse a su abuelo y a un amor de juventud. Para Piglia no es cuestión de desvelar nada nuevo, ni tan siquiera algo que no hubieran podido vivir muchos otros, sino más bien que su relato despide, como en los pensamientos de Rushdie, esa necesidad de escribir. Despojado de la necesidad de contar una historia, todo es historia, todo nos cuenta algo.

Algo más memorables son Los años intoxicados, de Mariana Enríquez, un divertidísimo relato de juventud, con un puñado de adolescentes que, entre borracheras y todo tipo de drogas posibles, ven pasar los años, tiradas por cualquier sitio. La vida está en otro lado, sí, pero tampoco hay prisa por encontrarla. Y quién sabe si no se perdió en un parque, como aquella muchacha, para no volver a ser vista. En todo caso, no vale la pena buscarla: ya nos encontrará ella.

Es como el título del texto de Sergio Ramírez: Tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntarlas. Aunque él esté hablando de su experiencia como político durante los años del sandinismo en Nicaragua y su vuelta a la escritura, más tarde. Y también años atrás, en la memoria, está esa correspondencia sorprendente de Iris Murdoch con Raymond Queneau. Una Iris Murdoch perdidamente enamorada del escritor francés, que (se) resiste. Unas cartas que tienen todo el encanto del amor juvenil aunque ya no haya ninguna juventud, como una locura temporal, de la que se vuelve poco a poco o a ratos o incluso en el mismo momento de ser escrita.

Bajo Ubi sunt, se agrupan pequeños iconos pintados alrededor no de la muerte, sino de un muerto. Victoria Cirlot, hablando sobre su padre alrededor de una habitación vacía (vacía desde el momento que ya no está él, aunque todo permanezca), Javier Marías pensando cómo se pierde en el tiempo el recuerdo de Michi Panero. Cualquier recuerdo. Cualquier muerte.

Recuerdos como los que convoca el Krapp de Beckett, recuperado aquí por Anne Carson, o como aquellos en busca de los cuales, en forma de campo de concentración calabrés para turistas, llega Eduardo Halfon, en otro divertido relato (aunque si lo pensamos bien…).

En fin. Hay más (Guillermo Cabrera Infante, Seamus Heaney,…). Más autores, más tiempo, menos tiempo. Pero no como obsesión de los tiempos modernos en los que confundimos el tiempo con la velocidad, si no, tal vez, una reivindicación de la lentitud. La lentitud de la memoria, la lentitud de la mirada, la lentitud de la escritura, de los paseos, del correo cuando iba en carta, del amor, de la vida como río tranquilo. De la lectura. Del placer.