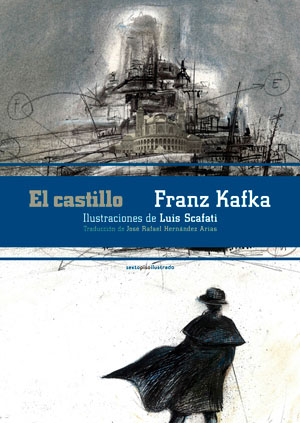

El castillo, de Franz Kafka (Sexto Piso). Traducción de José Rafael Hernández Arias | Ilustraciones de Luis Scafati por Óscar Brox

La república petrificada, así definió Karl Marx la burocracia en uno de sus escritos. Preciso, sin dejar de lado su matiz emocional, el autor de El capital apuntó en ella a las víctimas de su organización: los ciudadanos. Esos mismos a los que la regulación, ordenación y racionalización de las normas inculcaba un nuevo concepto: la obediencia. Cumplir y acatar una voluntad superior, frenar cualquier insubordinación y aceptar, en definitiva, el trámite como el camino más corto para hallar la paz. No en vano, la historia de la burocracia ha desplegado todo un imaginario repleto de mecanismos de control y vigilancia mientras, en paralelo, elaboraba estrategias para obtener el consentimiento de la ciudadanía sin elevar demasiado la voz. Cooperación para anular cualquier intento de resistencia. Lo que, entre otros aspectos, Michel Foucault caracterizó en su biopolítica y, ya en plena sociedad digital, Byung-chul Han ha actualizado en la psicopolítica.

«Es indudablemente culpable». Quizá la frase que mejor describe el sentido de la obra de Franz Kafka, cada vez que uno de sus personajes debe defenderse frente a una instancia superior, ciega y omnipotente, que cierra sus puertas ante cualquier razonamiento. Aquella, que marcaba uno de los instantes más tenebrosos de su novela corta En la colonia penitenciaria, podría pertenecer también a El castillo. No en vano, todo el trayecto vital del agrimensor K aparece surcado por ese ataque brutal al sentido común. Página tras página asistimos a la progresiva fatiga de su protagonista, mientras la implacable lógica (o su ausencia) de los servidores del castillo drena su energía. Da igual que reaccione con violencia o que trate de persuadir al enemigo con sus mismas armas, pues K es, como la república de Marx, el único que acaba petrificado en el relato. Indudablemente.

Kafka presenta el castillo como esa clase de espejismo que la vista nos acerca, casi hasta rozarlo con la mano; un pequeño trámite, un mensaje, una carta o una entrevista con un mando superior, y todo estará solucionado. Así lo cree K cuando llega al pueblo en busca de cobijo y comida caliente. Sin embargo, allí solo encuentra una fuerza, ciega e indiferente, contra la que no puede entablar pelea. Como una cadena inmensa de eslabones en la que es imposible acertar cuál de ellos es el primero, tan solo dejarse llevar por la inercia de una organización cuya eficacia reside en la destrucción de aquello más preciado: nuestra identidad. De hecho, nada más llegar a su nuevo destino, K descubre que el puesto de agrimensor ya no es necesario, por tanto su presencia es prescindible. Cualquier intento por resolver la situación, es decir, por recuperar esa humanidad que ha transformado a K en una letra huérfana, está condenado al fracaso. A toparse con un lenguaje impotente, práctico y neutro, que secuestra las emociones en un galimatías de normas, comunicaciones y razonamientos entre los que, como una maraña de hilos, caemos atrapados.

El tiempo de Kafka fue un presagio de la inhumanidad que invadiría Europa. Presagio y pesadilla, la de hombres y mujeres torturados por un sistema racionalmente disparatado, juez y verdugo, eficiente y petrificado, que callaría cualquier insubordinación con todo el peso de su engranaje burocrático. Así, El castillo, ese lugar inaccesible para K, convierte su peregrinar por el pueblo en una alucinación colectiva de culpa y resignación en la que cada uno de los individuos con los que se relaciona consume, un poco más, la energía que había puesto en resolver sus problemas. Hablar con ese Klamm cuya figura solo ve a través de un agujero de la pared, alcanzar esa fortaleza donde se centralizan todos los procesos administrativos, desempeñar el puesto de agrimensor para el que fue contratado o, simplemente, conseguir que nada aplaque su razón. Porque es ese, dirá Kafka, el camino más rápido para dejar escapar la humanidad, para quedar marcado y perseguido, acosado por lo que no se entiende y condenado, sin defensa posible, por algo que ni siquiera se ha hecho. En un mecanismo perfecto que, como la máquina de En la colonia penitenciaria, no admite dudas.

Para ilustrar el relato, las desventuras de un K abotargado por el sistema totalizador de El castillo, Luis Scafati aplica a sus dibujos un tono pesadillesco. En ellos convive el trazo irregular y el gusto por el collage, que capturan el aire enrarecido y asfixiante de los interiores de la posada, espacios yermos donde la vida no encuentra su lugar; la fría belleza exterior con la obtusa moral interior, cuya mezcla describe las dobleces de unos personajes (Frieda y Olga) que hacen del engaño una premisa necesaria para su impecable argumentación. Todo ello en colores apagados, pesados como las huellas que deja K sobre la nieve dura, que transmiten la fatiga que los inmensos párrafos de Kafka dejan tras leer, casi hasta perder el aliento, la sinrazón de sus personajes.

En El castillo nunca pasa el tiempo ni el duro invierno; apenas un par de días en los que, como dice uno de sus personajes, la nieve aparece todavía más bella. Nada puede amenazar a ese gigantesco leviatán burocratizada del que K nunca conocerá la cabeza. Y así es, pues desde Kafka nos hemos acostumbrado a tolerar, cuando no a cooperar con, esas pequeñas vulneraciones que sacuden mínimamente nuestra identidad personal. Lo que en la novela prácticamente erosiona la personalidad de su protagonista, hasta convertirlo en un títere de los servidores del castillo. Quizá por eso, la obra de Kafka, monumento a la impotencia de la razón humana y del lenguaje, es, como la frase de Marx, un lugar petrificado en el que no pasa el tiempo. Ciego e indestructible, pues cobra su fuerza con nuestras flaquezas y alimenta su fuego con nuestras energías. No cabe duda.