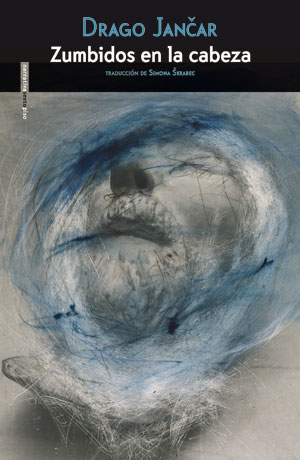

Zumbidos en la cabeza, de Drago Jančar (Sexto Piso) Traducción de Simona Škrabec | por Juan Jiménez García

Drago Jančar nació en Yugoslavia cuando Yugoslavia era algo, y ese algo no era ni tan siquiera esa geografía del horror que se ha instalado en nuestras cabezas. Cuando todo se hizo pedazos, Jančar se quedó en ese fragmento llamado Eslovenia. En los años setenta le persiguieron, en los ochenta fue conocido por algunos y otros supieron de él, en los noventa entró en guerra y por entonces discutía con Peter Handke, que se había empeñado en defender a Serbia. Entonces, a finales de aquella década, escribió Zumbidos en la cabeza. Quizás porque él, como su protagonista, no paraba de oír ruidos en su cabeza cuando ciertas cosas chocaban entre sí. Y como él, tenía que hacer algo para acabar con ellos. Su protagonista, Keber, incendió una prisión. Él escribió un libro. Algunas veces todo es lo mismo.

Keber antes de estar en prisión ha estado por todos lados. Marinero, recuerda Odessa por una madre y una hija que le quisieron bien. Y también cuando llegó a puerto y conoció a esa camarera que luego llenó su casa de Jesusitos, Leonca. Eso es lo que recuerda él. Los demás recuerdan su tiempo en el ejército. Vietnam, dormir entre cadáveres. Más acciones heroicas, de un heroísmo de otro tiempo. Él por su parte se entrega en recordar historias del siglo I. Los judíos de Masala y su enfrentamiento con los romanos, y todo lo que ello conllevó, de intrigas y estrategias. Y como el ser humano no progresa mucho, sino que más bien solo cambia de escenarios y vestuarios, se encontrará con que todo, en cierta medida, se vuelve a repetir, y que él estará llamado a estar allí.

Un partido de baloncesto entre Eslovenia y Estados Unidos visto por un centenar de presos y con Keber en primera línea, se convierte en el principio de la revolución. Un vigilante enano y obsceno será el desencadenante de todo. El motivo. El primer paso. La televisión volará por los aires y, tras la televisión, todo el presidio. Ellos solo pedían ver el partido tranquilos, pero la tranquilidad es algo frágil, otra ilusión. Todo arde, todo se derrumba, y con ello empezará la historia de la gran revuelta de la cárcel de Livada. Como dice: Todos cultivamos nuestra propia ira, todos acumulamos razones para hacer nuestra propia guerra. Drago Jančar, recordemos que nació en un país llamado Yugoslavia, sabía de qué escribía.

La cárcel quedará parcialmente destruida y asediada. En todo caso, en manos de los presos. Tras el ímpetu de los primeros momentos, llega el momento de saber qué hacer con ese libertad recuperada que no lleva a ningún lado. Se les ocurre que hay que organizarse. Primero para defenderse y luego para pedir algo. Llega el momento del bibliotecario Mrak, escondido en su celda. Se organizará un comité y él pondrá orden. Tienen sus demandas, pero a Keber le interesa solo una, la primera: que se vuelva a jugar el partido y que se retransmita y que les dejen verlo. La utopía viste curiosos disfraces.

Pero si algo sabemos desde El señor de las moscas, de William Golding, es que si queremos que algo fracase solo hay que dejarlo en nuestras manos, niños o no. Y en la prisión de Livada no será diferente. La anarquía irá dejando paso al orden, porque todo tiene que tener un orden, el orden a la represión, la represión a nuevas prisiones dentro de una ya vieja y destruida prisión, la represión a la depravación, la depravación al caos, el caos a la muerte. Keber pasará de protagonista a testigo y pensará en sus cosas: su partido de baloncesto, la camarera Leonca y aquella sombra que vio huir, y los judíos de Masala.

Para Drago Jančar, que nació en un lugar que se llamaba Yugoslavia y era un puzle con piezas cada una de una imagen diferente pero que el comunismo pintó de blanco, para que parecieran una sola cosa, el mundo está llamado a acabar mal porque el ser humano nunca abandonó un estado primario, un gusto por el salvajismo. Frente a eso quizás solo quede pensar en otras cosas y pedir lo imposible. E insistir en ese imposible. Y soñar con otros tiempos en los que creíamos que éramos más felices, aunque solo sea un espejismo más en una vida de desiertos.