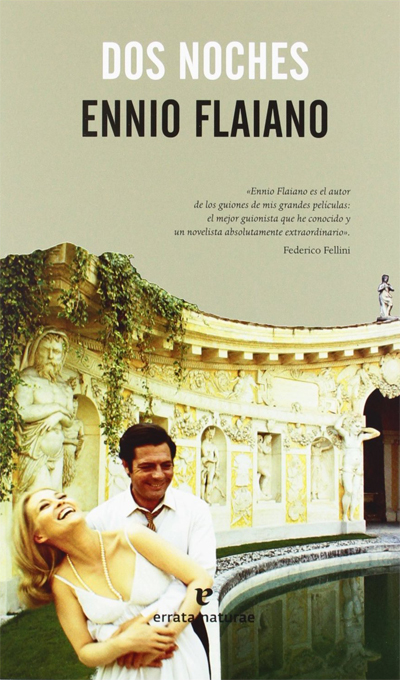

Dos noches, de Ennio Flaiano (Errata Naturae) Traducción de Miguel Ros González | por Juan Jiménez García

L a historia del cine italiano, para ser comprensible, debería ser escrita desde sus guionistas. En un país con directores tan personales (capaces de convertirse en adjetivos), demasiado a menudo nos olvidamos que tuvo unos guionistas tanto o más personales que ellos, que cruzaban de un director a otro con una facilidad extraordinaria, pero lograban dejar en cada uno un rastro perceptible. Tras los años del neorrealismo (que fueron breves pero establecieron las bases del cine por venir), el cine italiano se diversifica tomando a este como referente: surge la comedia alla italiana (su continuadora lógica) y un fuerte cine de autor. Sin embargo, los guionistas permanecen. La impronta dejada por la fuerte personalidad de un Zavattini o un Amidei no se desvanece, al contrario. Surgidos muchos de ellos de las redacciones de revistas, semanarios y periódicos o directamente de la literatura, no es extraño el caso de alguien como Ennio Flaiano, escritor y cronista (como a él le gustaba definirse), intelectual (cuando la palabra no estaba tan manoseada), que ya con su primera novela, Tempo di uccidere, había ganado el premio Strega (suerte de Goncourt italiano).

a historia del cine italiano, para ser comprensible, debería ser escrita desde sus guionistas. En un país con directores tan personales (capaces de convertirse en adjetivos), demasiado a menudo nos olvidamos que tuvo unos guionistas tanto o más personales que ellos, que cruzaban de un director a otro con una facilidad extraordinaria, pero lograban dejar en cada uno un rastro perceptible. Tras los años del neorrealismo (que fueron breves pero establecieron las bases del cine por venir), el cine italiano se diversifica tomando a este como referente: surge la comedia alla italiana (su continuadora lógica) y un fuerte cine de autor. Sin embargo, los guionistas permanecen. La impronta dejada por la fuerte personalidad de un Zavattini o un Amidei no se desvanece, al contrario. Surgidos muchos de ellos de las redacciones de revistas, semanarios y periódicos o directamente de la literatura, no es extraño el caso de alguien como Ennio Flaiano, escritor y cronista (como a él le gustaba definirse), intelectual (cuando la palabra no estaba tan manoseada), que ya con su primera novela, Tempo di uccidere, había ganado el premio Strega (suerte de Goncourt italiano).

Escritor, pues, antes que nada, escribe en infinidad de revistas, para entrar en el mundo del cine a mediados de los cuarenta, actividades de que siempre combinará en mayor o menor medida y cuyo trazo se puede encontrar a ambos lados. Tras aquel Tempo di uccidere, novela que recoge su experiencia en la guerra de Etiopía, llegará Diario nocturno, reuniendo textos escritos para el semanario Il mondo. En él ya se percibe aquello que le caracterizará como guionista y también como escritor: un fina ironía (o un dulce sarcasmo), despiadada con los vicios de su tiempo, una mirada aguda sobre sus coetáneos, una facilidad para, en apenas nada, dibujar verdaderos tratados de costumbres. Mientras, empieza a colaborar con Fellini ya desde su primera película, Luci del varietà, hasta que tras Otto e mezzo y por razones más bien triviales (tuvimos una relación frívola y es justo acabar por una frivolidad, le escribe), se separan.

Dos noches, libro que nos llega ahora de la mano de Errata naturae, viene a hacer justicia a un escritor sistemáticamente olvidado en nuestro país (solo Seix Barral publicó Diario nocturno hace casi sesenta años). Situado en un momento muy especial, es decir, poco antes de empezar con el guion de La dolce vita, reúne dos largos relatos o dos novelas breves, como se quiera, muy significativas de su propia personalidad (a decir de quienes le conocieron) y de su obra (que siempre tuvo un fuerte componente autobiográfico o, al menos, autorreferencial). Si en Tempo di uccidere trazaba el retrato de un oficial que mata por error a una etíope y su viaje a través de la sospecha y la locura, en un relato pormenorizado entre el cinismo y la derrota, Diario nocturno, conforma un hilarante dibujo de los italianos. Así, en Dos noches, el primer relato, La mujer de Fiumicino, recoge el testigo de este último, mientras que el segundo, Adriano, lo hará de su primera novela.

La mujer de Fiumicino cuenta la historia de Graziano, al que su padre ha colocado en un periódico y al que le pierde su tendencia a hacer literatura de todo. En el rotativo solo piensan en tirarlo y él en las mujeres. Un acontecimiento extraordinario cruzará esas dos voluntades: una nave espacial aterriza en el mar, a orillas de la playa, y allá se va a cubrir la noticia, encontrándose con una mujer, una bella y misteriosa danesa, que acabará por ser una extraterrestre y se lo llevará a su planeta, tras una noche de amor y palabras de las que arrepentirse, perdidamente enamorada. El tema no deja de ser una variación de Un marciano en Roma (incluido en el Diario), en el que, eso, un marciano con aspecto de sueco (definitivamente los países nórdicos no son de este mundo), llega a Roma entre la perplejidad y la admiración general, para acabar a los pocos meses siendo objeto de burlas por la calle, en un retrato despiadado de los vicios romanos. En La mujer de Fiumicino, que podría haber protagonizado perfectamente en el cine Alberto Sordi, Flaiano no es muy generoso con sus compatriotas (nunca lo fue) y Graziano aparece como el paradigma del hombre cuyo única ambición es tomarse una cerveza con los amigos y tener alguna aventura que no deje demasiada huella (mejor ninguna), ambiciones que no cambiarán ni ante la promesa de un futuro mejor. Algunos apuntes, algunos trazos, aparecerán luego en La dolce vita: la descripción de la llegada de la aeronave y el trasiego de gente en la playa, o el encuentro de Graziano con la mujer venida del espacio exterior, son evocados en la llegada de Anita Ekberg al aeropuerto (Anita, esa otra extraterrestre… como sueca que es) o el milagro.

P ero sin duda, el más interesante es el segundo relato, Adriano, suerte de reunión de textos alrededor de un mismo personaje (de nuevo, el propio Flaiano, esta vez en su lado más oscuro), que nos cuenta una historia de hastío y huida (una huida que el escritor italiano practicó más de una vez, siendo frecuentes sus “desapariciones”). Adriano es un escritor al que seguimos vagabundeando por la noche romana, luego visitando un rodaje (Fellini y Las noches de Cabiria), más tarde instalado junto al mar con su mujer, en una casa que poseen, y contemplando la vida, ahora de los domingueros, ahora de los míseros pescadores, únicos habitantes del lugar en el otoño (un otoño y un invierno en el que se obstina en permanecer allí). Además de contener momentos que más tarde se retomarán, de nuevo, en La dolce vita (como la aparición de un delfín, quizás una sirena, en la playa, que luego será ese monstruo final en la película), su afinidad va más allá: Adriano no deja de ser Marcello (y también, de algún modo, el Giovanni de La notte, ya desprovisto de la tendencia al espectáculo y lo espectacular de Fellini y su otro guionista, Tullio Pinelli). La misma melancolía, el mismo cansancio de vivir, la misma imposibilidad de abandonarlo todo (empezando por la sociedad que le rodea), las mismas derivas nocturnas (a pie o en coche). Los dos comparten, más allá de una historia, un mismo estado de ánimo. Flaiano tenía un sentido chejoviano de la escritura: sus personajes se construyen a través de sus actos, y son ellos los que componen el retrato de una sociedad, la italiana, que le agota y provoca ese necesidad de huida, que en Marcello atraviesa unos días y en Adriano unos meses, unos meses en los que el tiempo empeora y el viento lo barre todo (todo excepto la pobreza). Ambos acabarán igual, frente a esa aparición marina, frente a una muchacha a la que no logran entender.

ero sin duda, el más interesante es el segundo relato, Adriano, suerte de reunión de textos alrededor de un mismo personaje (de nuevo, el propio Flaiano, esta vez en su lado más oscuro), que nos cuenta una historia de hastío y huida (una huida que el escritor italiano practicó más de una vez, siendo frecuentes sus “desapariciones”). Adriano es un escritor al que seguimos vagabundeando por la noche romana, luego visitando un rodaje (Fellini y Las noches de Cabiria), más tarde instalado junto al mar con su mujer, en una casa que poseen, y contemplando la vida, ahora de los domingueros, ahora de los míseros pescadores, únicos habitantes del lugar en el otoño (un otoño y un invierno en el que se obstina en permanecer allí). Además de contener momentos que más tarde se retomarán, de nuevo, en La dolce vita (como la aparición de un delfín, quizás una sirena, en la playa, que luego será ese monstruo final en la película), su afinidad va más allá: Adriano no deja de ser Marcello (y también, de algún modo, el Giovanni de La notte, ya desprovisto de la tendencia al espectáculo y lo espectacular de Fellini y su otro guionista, Tullio Pinelli). La misma melancolía, el mismo cansancio de vivir, la misma imposibilidad de abandonarlo todo (empezando por la sociedad que le rodea), las mismas derivas nocturnas (a pie o en coche). Los dos comparten, más allá de una historia, un mismo estado de ánimo. Flaiano tenía un sentido chejoviano de la escritura: sus personajes se construyen a través de sus actos, y son ellos los que componen el retrato de una sociedad, la italiana, que le agota y provoca ese necesidad de huida, que en Marcello atraviesa unos días y en Adriano unos meses, unos meses en los que el tiempo empeora y el viento lo barre todo (todo excepto la pobreza). Ambos acabarán igual, frente a esa aparición marina, frente a una muchacha a la que no logran entender.

Adriano (y Dos noches por extensión) es una obra mayor de la literatura italiana de su tiempo (un tiempo que no deja de ser el nuestro). En ella cristaliza toda la narrativa de Flaiano (como escritor y como guionista), tantos sus irónicos apuntes como la amargura de su primera novela, para convertirse, desde su testimonio (tan personal), en la crónica de unos últimos días, no de la humanidad, sino de las personas, en un mundo “del que ya no apreciaba los placeres, ni compartía los dolores”.