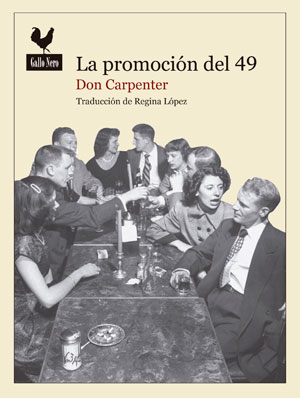

La promoción del 49, de Don Carpenter (Gallo Nero). Traducción de Regina López | por Óscar Brox

Con Don Carpenter siempre se tiene la sensación de que sus novelas comienzan sobre la marcha. En un paisaje familiar, en este caso el Portland de su primera juventud, en el que un grupo de amigos y compañeros dice adiós a la adolescencia. En esos momentos de ternura y nobleza que el autor de Los viernes en Enrico’s captura con singular devoción. Quizá, precisamente, porque los vivió de manera similar. Porque bajo tantos y tantos nombres se esconden sus amigos, vecinos y conocidos. Su microcosmos personal plasmado en un puñado de hojas gloriosas. Y es que La promoción del 49 es una obra que, con ahínco, describe ese torbellino de sensaciones en las que básicamente consiste vivir. El éxtasis, el fracaso, el amor, la desidia, el terror, las preocupaciones más mundanas. Todo. Absolutamente todo. Con la salvedad de que aquí Carpenter dibuja a sus personajes a base de pinceladas, con esos dos o tres rasgos característicos que conceden un viso de autenticidad a las peripecias que viven. Que, a su manera, les convierten en inolvidables por ese breve espacio de unas hojas.

La América de finales de los 40 vivía unas cuantas resacas. La de la guerra, tal vez, era la más importante. También la de la economía, cuya sombra había dejado una realidad demasiado precaria. Y, pese a ello, pese al tono melancólico que destaca en la mayoría de sus cortos capítulos, La promoción del 49 nunca deja de llamar a la puerta de la euforia. Del entusiasmo. De las vidas exprimidas hasta el último suspiro. Aquellos amigos que improvisaban un negocio de árboles de Navidad para correr una juerga; los que quemaban cada dólar ahorrado en el burdel más barato; los que soñaban con imposibles porque no se conformaban con lo que tenían; y los que pensaban que a los 18 no acababa la adolescencia, sino que comenzaba una vida de aventuras. De riesgo. De emociones que, quizá, pasarían tan rápido que apenas tendrían tiempo de anotarlas en alguna parte. Pero que, seguro, dejarían una huella tan indeleble en su interior que valdría la pena dejarlas escapar.

Carpenter fue un maestro a la hora de trasladar todas esas impresiones con genuina pasión. La forma en la que anochecían las calles lluviosas de Portland; el frío en el interior de un Buick que servía como improvisado dormitorio; el sexo rápido, turbulento, de ese primer amor que no podía resistir más la espera; la decepción de los que aceptaban su lugar en el margen sin poder conquistar un sitio mejor. Todos ellos, a buen seguro, eran rostros conocidos. Gente a la que le partieron la cara en una riña de instituto, pícaros que vaciaron los bolsillos de algún imbécil en partidas de snooker. O buscavidas que, a base de hacer dedo, llegaron hasta Nueva York en busca de sueños que, ay, nunca iban a cumplir. Para todos, para esos amigos o conocidos, Carpenter tiene un capítulo, un párrafo o unas líneas. Un momento justo que, en definitiva, hace las veces de hito en ese camino por el que serpentea la vida. En el que perderse es tan sencillo y encontrar (una identidad, un amor o un hogar) tan jodidamente difícil.

De entre todas las historias comprimidas en el libro, sin duda destacan las de Tommy German (quizá el personaje más parecido al propio Carpenter) y Lew Heller. El uno, en su ambición por hallar un espacio, que es lo mismo que decir una identidad. Saber qué hacer con su vida, de qué sirve tener ideas y cómo conseguir a esa chica de la playa que, de tan escurridiza, siempre se escabulle en el instante oportuno. El otro, quizá, porque es el personaje fatal de la historia. Ese emblema de la resignación que Carpenter elevará a la categoría de arte en novelas como Dura la lluvia que cae. Un chaval que sabe que no vivirá lo suficiente como para gozar de todo. Y que, precisamente por eso, necesita hacerlo ya. Beberse el tiempo, a falta de saber cómo congelarlo. Devorar la vida hasta que sus fuerzas le abandonen. Y devorarla con tantas ganas que, en fin, resulta imposible negarle nuestras simpatías, que no la conmiseración. Ese gesto de ambición, pese a la prematura derrota. Esa ternura a la hora de pedir a su novia que se casen cuanto antes. Que no le deje escapar la felicidad que ya se está evaporando.

La brevedad de La promoción del 49 es, en sí misma, el reflejo de la velocidad con la que desaparecía la adolescencia en aquellos tiempos. O, al revés, la velocidad con la que hacía acto de presencia la conciencia de la madurez. De las cargas, la responsabilidad y el siempre largo (a veces, también, penoso) porvenir. La grandeza de Carpenter radicó en escribir las vidas de unas personas, cuando todavía esas vidas se dejaban escribir. Cuando todavía quedaba vida. Euforia. Felicidad. Ímpetu. Por eso su literatura es tan cercana y, asimismo, tan delicada. Tan tierna y tan indómita. Porque nace en un lugar y se enrosca sobre unas figuras familiares. Y cuenta las historias de todas aquellas personas que nunca tuvieron nada que decir, pero que sin embargo vivieron hasta sus últimas consecuencias. Que vivieron el amor, el dolor, la tristeza y la alegría. Que vivieron unos años dorados. Que, en fin, vivieron.