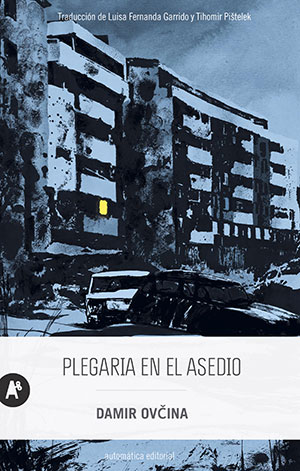

Plegaria en el asedio, de Damir Ovčina (Automática) Traducción de Luisa F. Garrido y Tihomir Pištelek | por Juan Jiménez García

Año mil novecientos noventa y dos. Yugoslavia sigue su proceso de desmembramiento, desgarrada por fuerzas contrarias, viejos nacionalismos que desde siempre estuvieron latentes en el curso del tiempo balcánico, y que solo se habían tomado una pausa impuesta. Alcanzado el punto de ebullición, toda crueldad parece posible y todo camino de vuelta imposible. Todos tienen algo que echarle en cara al otro: serbios, croatas, bosnios,… Los gestos, las más pequeñas humillaciones dejan lugar al odio, a los crímenes, al germen de otros cientos de años de rencores que solo esperan su materialización bajo cualquier pretexto. El sueño de Yugoslavia (qué poco se ha entendido a Peter Handke, que todavía sigue buscando las palabras que tal vez otros encontraron para el sueño austrohúngaro), la posibilidad de convivencia entre diversas culturas, idiomas, creencias, saltaba por los aires, literalmente y Europa asistía perpleja (y esa misma perplejidad explica tantas cosas) a una última guerra. Cuando las guerras parecían cosa de otro tiempo, pasatiempos africanos, orientalismos,… Cosas lejanas en las que probar nuevas armas y jugar mal a las cartas. Plegaria en el asedio, del bosnioherzegovino Damir Ovčina, nos lleva hasta uno de los hitos de esta carrera de perdedores: el cerco de Sarajevo. Cuatro años de guerra. Cuatro años aislados, en una inmovilidad ruidosa. No solo por el sonido de las balas de los francotiradores, el cielo surcado por los obuses, como en tiempos de Guillaume Apollinaire, o el paso de los tanques, sino por el dolor, el sordo dolor, esos gritos y desgarros que surgen del interior.

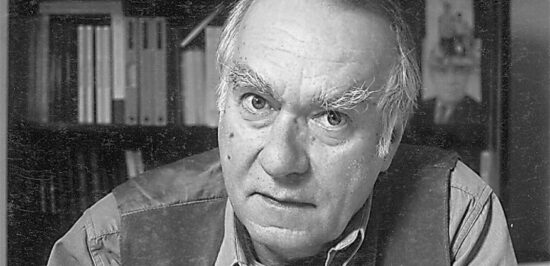

El protagonista de Plegaria en el asedio no tiene nombre, como la mayor parte de los protagonistas de esta historia. Por edad, podría ser el propio escritor, pero no lo es. Él sí logró cruzar el puente de regreso al barrio bosnio de Dobrinja y estar en el sitio adecuado en el momento adecuado. Porque una de las tragedias (y la tragedia en sí misma que recorre el libro) es la de estar en el sitio equivocado, aunque ese sitio sea tu hogar. Y esa fue también la tragedia de todas estas guerras en las que cada uno reivindicaba para sí el lugar que antes había compartido con los otros. De nuevo, han pasado siglos y seguimos trazando líneas con la absurda certeza de que las divisiones son posibles. Líneas cada vez más y más pequeñas, que corresponden a líneas de pensamiento cada vez más y más pobres, hasta llegar a la simpleria, que no simpleza. El protagonista vive con su padre en Dobrija, un barrio junto al aeropuerto. Aún no ha terminado ni sus estudios, acaba de perder a su madre y visita a su novia, que vive en Grbavička. Allí, al otro lado del puente que cruza el Miljacka, tienen otro piso, heredado, en la calle Lenjinova. Su madre acaba de morir, y la situación política es cada vez más y más inestable. Bosnia, siguiendo los pasos de Eslovenia y Croacia quiere su independencia y los serbios, que forman buena parte de su población, también en la capital, no están por la labor. En una de esas visitas, comienza el sitio de Sarajevo, y él se quedará aislado en el barrio, ocupado por los serbios, con la documentación confiscada y adscrito a un pelotón de trabajo, cuya principal misión es ir recogiendo cadáveres. Trabajo no le va a faltar. Así empezarán cuatro años abandonado a su suerte, aunque con la inestimable ayuda de una muchacha serbia que vive con su abuela, únicos habitantes ya del edificio. Con ella mantendrá una relación y ella y la escritura serán toda su cordura entre la locura de los días que pasan o, mejor, lentamente gotean.

Para Damir Ovčina nada es sencillo y mucho menos explicar, entender, ese mundo en descomposición. Por su nacionalidad, por puro contexto histórico, incluso porque esa es la visión oficial y bien pensada, su novela podía haber caído en la simplificación de los bandos, en la categorización, las etiquetas, pero no. Su protagonista está en la zona serbia y allí todos los horrores, toda la limpieza étnica, toda la miseria humana son mostrados (ese desvalijamiento de pisos, esos sobornos a cambio de la vida, las torturas, personajes siniestros que verdaderamente existieron, como el grupo paramilitar del Bulgaria, la humillación constante, la degradación, la muerte, siempre). Pero a su vez, también están esos otros serbios que no compartían ese horror, incluido el comandante para el que trabaja, o las alusiones a que tampoco su propio pueblo era inocente (es fácil olvidar que si los presidentes bosnio y croata no fueron juzgados por crímenes de guerra, como lo fue el serbio, fue, triste y sencillamente, porque murieron antes). Lo que empieza siendo una novela de aprendizaje en el que la muerte (la muerte de la madre) interrumpe la sencillez de una vida modesta, pero vida al fin y al cabo, la historia de un muchacho de diecisiete años que quiere vivir, acaba por ser el aprendizaje del dolor, un lento viaje entre la oscuridad y las tinieblas, en el que el escritor juega con el tiempo y rara vez con la esperanza. El tiempo, las estaciones, el frío invierno, los días, los otros días, los días que siguen a esos días. Hasta que en un momento determinado, la guerra se materializa, ese tiempo se espesa, la novela se espesa. Los combates en su propio barrio natal, la cercanía de su casa, él allí, la destrucción por todos lados, y ese encuentro con aquel que fue, con aquello que fue suyo, casas, personas, calles, sitios, discos, libros,… Tan cerca, tan lejos.

Pero, ¿entonces? El tiempo, siempre el tiempo. El tiempo de la huida, del encierro. El tiempo de la espera. Esperar. Convertir las distancias en flexiones, respirar el aire frío, bajo cero, en la terraza, esconder su propia escritura, su historia entre los apuntes en ruso de ella, esconderse también en ella, habitar espacios vacíos. Esperar, esperar, siempre esperar. Sin optimismo. Sin pesimismo. Envejecer, saltar años de juventud, pero vivir ligado a esa muchacha serbia que le prepara pan de pita y cafés, con la que tiene sueños y realidades, que es algo físico, que está viva entre toda esa muerte. Tan viva. Y él cuenta. Sueña y se despierta. Ya no hay nada que hacer. Los días, definitivamente, se han detenido. Se han convertido en una sucesión de sonidos y, afortunadamente, en ella. Cumplir la misión en la que tanto le insistía su compañero pianista: escribir, escribir todo lo que están viendo y viviendo, todas esas aberraciones, todo ese grado cero del ser humano, el corazón de las tinieblas, la cabeza de jabalí clavada en un palo y quién sabe si guardada celosamente en los sótanos del Digitron. Cada instante que pasa estamos más cerca de algo, dice uno. Sí, pero de qué…