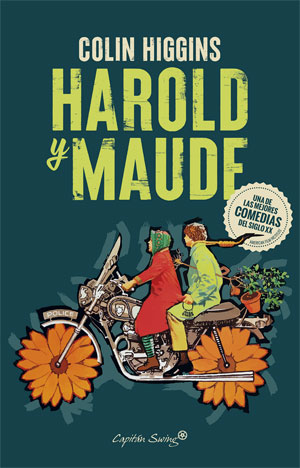

Harold y Maude, de Colin Higgins (Capitán Swing) Traducción de Catalina Martínez Muñoz | por Óscar Brox

Cuando Harold y Maude, la adaptación cinematográfica filmada por Hal Ashby, llegó a los cines, Estados Unidos se hallaba dividida en varios frentes culturales. A un lado quedaba la incipiente paranoia norteamericana, alimentada por su historial reciente de magnicidios y por esa sensación derrotista que la política de Nixon y la Guerra de Vietnam habían instalado en la conciencia colectiva. Del otro, la irrupción del blockbuster y de una generación de cineastas -con Spielberg y Tiburón como emblema- predispuesta a redefinir la acción y el entretenimiento, la emoción y la manera de narrarla en imágenes. Y, por último, si dejamos aparte el underground, unas cuantas películas –El volar es para los pájaros, de Robert Altman, sería un buen ejemplo- que se resistían a perder las esencias de una casi olvidada contracultura. La de Hal Ashby, huelga decirlo, pertenecía a esta última estirpe.

Ante una película grabada a fuego en el imaginario cinéfilo, la tarea de volver al libro de Colin Higgins se antoja inicialmente ingrata, como si hubiese que despegar los rostros de Bud Cort y Ruth Gordon de los diálogos escritos entre Maude y Harold. Acaso, también, injusta, pues no solo nos perderíamos la vis cómica, la vitalidad e inocencia con la que se trama la relación entre ambos personajes, sino todo ese trasfondo de melancolía con el que Higgins retrataba a América. A una América que, en algún momento, dejó de estar del lado del capital y la producción, los valores y fundamentos de las tradiciones, para imprimir pequeños giros de manivela a su forma de ver las cosas y abrazar sin complejos un toque de subversión.

En su brevedad, algo menos de 100 páginas de novela, Harold y Maude desprende un regusto diferente. Se nota, en primer lugar, el oficio de guionista de Higgins. Uno tiene la sensación de toparse con escenas, transiciones y cambios de ritmo, así como también una narración que no deja de primar lo descriptivo y lo visual, esos momentos siempre vívidos -las bromas macabras de Harold, el gag con el brazo fantasma del tío Víctor, la casa de Maude o el bloque de hielo permanentemente derretido- que parecen saltar más allá de las palabras. Reclamar una versión cinematográfica. Y, sin embargo, el oficio de Higgins se las apaña para que el texto no sea, simplemente, el borrador o el bloc de notas para una película. Para dejar constancia del estado de ánimo de un país y de las posibilidades de recuperar ese sueño dorado de un futuro menos agrio, menos terrible. En definitiva, menos trillado.

Resulta curioso observar cómo la novela juega una y otra vez con los resortes de lo macabro. Por una parte, representando con todo detalle los intentos de suicidio de Harold, que oscilan entre la broma pesada y un sentimiento de fatalidad que impregna todo el libro; por otra, con detalles mucho más matizados, el brazo tatuado de Maude, sus recuerdos de una Europa devastada por la Guerra, la inevitable decadencia de la vejez, que Higgins coloca aquí y allá para apuntalar, precisamente, esa especie de goce vital que se instala entre su pareja protagonista. Un paréntesis. Una anomalía en el seno de esa América militarizada consumida en su opulencia -y aquí podríamos decir unas cuantas cosas a propósito de la madre de Harold- y en su obsesión por el control -y otro tanto se podría decir con las bromas continuas a costa de la policía, por cierto.

Lo atípico de la historia entre la anciana que va a cumplir 80 años y el adolescente sirve a Higgins como contrapeso para medir las fuerzas, más bien el futuro, de una Nación en un momento de turbulencia. Un país, paradójicamente, demasiado joven que se debate entre continuar con sus guerras frías o recuperar un espíritu contracultural que no lo conduzca por la vía exclusiva del capitalismo. El personaje de Maude como fuerza que arrastra al relato hacia otra forma de ver las cosas. De entender hasta lo más insignificante, no digamos ya lo fundamental. Pero la cosa es que, con independencia de mensajes y subtextos, lo que hace de Harold y Maude una obra con un brillo especial es lo perfectamente engrasada que está: sus diálogos siempre a medias entre la fina ironía y el sincero humanismo; la precisión con la que Higgins perfila a cada personaje secundario para arropar a su pareja protagonista; la gracia con la que se suceden situaciones y experiencias, reflexiones e ideas que ponen el acento sobre la vida, el amor o lo que podemos esperar del futuro.

Con estos mimbres, Hal Ashby hizo una de sus películas más reconocidas, comedia agridulce salpicada de un aire contracultural que, vista hoy día, conserva su espíritu inconformista y su vocación por trazar una sensibilidad diferente en el seno del cine norteamericano. Una vez leída la novela de Higgins, todo está ahí. La belleza, la ternura, la ironía y la voluntad de plasmar otro espacio, otra intimidad, en el corazón americano. Un toque de locura, otro de subversión. La esperanza, en definitiva, de que las cosas podían ser de otra manera.