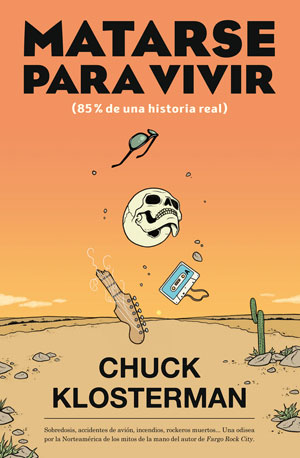

Matarse para vivir, de Chuck Klosterman (Es pop) Traducción de Óscar Palmer | por Óscar Brox

Primera confesión: Iba a titular la reseña The Klosterman Weekend, un poco para hacerme el gracioso sin gracia (guiño a Peckinpah incluido); otro tanto porque, en efecto, leí Matarse para vivir durante un fin de semana. Cualquier fan de la necrológica musical conoce al dedillo hasta la temperatura del agua del Río Wolf a su paso por Memphis, en cuyas aguas Jeff Buckley encontró la muerte. Y en verdad resulta goloso pensar en cómo determinados artistas (a excepción de William Holden) han engrandecido su carrera post-mortem. Elvis Presley nunca deja de vender discos, Michael Jackson es un síntoma posmoderno y así con otros tantos. Pero sería injusto ceñir el contenido de la obra de Klosterman a todos estos datos. Si esto fuera una road movie, aquellos serían el destino final, nunca el camino. Por eso, la aventura se reparte por días y estados, por canciones, mujeres, adicciones y un retrato en construcción de Klosterman, una suerte de biógrafo de sí mismo disfrazado de crítico cultural.

Segunda confesión: Tengo debilidad por las anécdotas, los detalles y los pies de página. Me gusta creer que en una ocasión Jerry Lee Lewis aguardó, pipa en mano, a Elvis Presley a la entrada de Graceland. Al fin y al cabo, el rock no podía ser cosa de muchos. Creo que Klosterman es escritor de pequeños detalles, de anécdotas. Su texto parece redactado pensando en el lector como en un eventual copiloto, calentando el asiento mientras escarba en la colección de CD’s en busca de la música adecuada para cruzar de Estado. O dicho de otra manera: hay más pasión, casi más obsesión, en su teoría de que el Kid A es una prefiguración musical del 11-S, que en su visita a la zona en la que se estrelló la avioneta en la que viajaban Ritchie Valens, Big Bopper y Buddy Holly. Thom Yorke 1 – Don McLean 0.

Tercera confesión: Klosterman es un narrador incómodo. A veces, directamente, un pesado y un cretino. Un tipo enzarzado en sus cuitas sentimentales que le hacen balancearse entre varias mujeres con la misma vehemencia con la que nos lo cuenta una y otra vez. Y otra vez. Y, sin embargo, resulta sorprendente a la vez la facilidad con la que se acerca a los grandes mitos de América (esto, por cierto, también me sorprendió al leer a Lipsky sobre David Foster Wallace), la relación de familiaridad que entabla con todos esos problemas culturales que, como heridas silenciosas, se arrastran desde el cambio de Siglo. Hasta el punto de llevarme a pensar si su peregrinaje por los lugares en los que mueren las estrellas musicales no es, más bien, una elaborada metáfora de una Nación acostumbrada al reciclaje, los cementerios indios bajo los suburbios y la falta de esfuerzo por reflexionar sobre sus raíces culturales. Siempre hay algo muerto, ya sea Whitney Houston o el USS Indianápolis, cuya glorificación sirve para tapar las calamidades del presente.

Cuarta confesión: en cierto punto, el viaje de Klosterman se transforma en una Odisea. Aquí, en vez de Calipso, están Cindy o la música de Rod Stewart -algo típico de su autor, sacarle punta a lo que a priori nunca imaginarías. El Chelsea Hotel o la casa familiar con todas sus tradiciones. La pregunta por el legado del rock y por el sentido que tiene en nuestras vidas. Algo, por cierto, que en un momento en el que el soporte físico pugna contra la descarga virtual y la puñetera nube adquiere un matiz francamente interesante. Cuando las pulgadas se transforman en bits. El crepitar de un disco en ceros y unos. Todo esto viene a cuento, Homero incluido, porque tengo la sensación de que, al final, lo que Klosterman busca es decodificar ese sentimiento tan americano del viaje, la carretera y la itinerancia. El paso, la transformación y ese vacío que queda como poso cuando, en definitiva, percibes que las cosas pocas veces cambian.

Quinta y última confesión: Lo que más me gusta del ensayo de Klosterman, impecable y afiladísimo, es que describe con minuciosidad la dificultad de permanecer, incluso resistir a sus envites, en la cultura contemporánea. Hasta el punto de que no resulta absurdo contrastar esos esfuerzos por mantener vivas a estrellas que ya no lo están con situaciones tan patéticas y bizarras como los amigos de GG Allin descojonándose de su cadáver en pleno velatorio. Lo que unos ven desde esas coordenadas, Klosterman parece mostrarlo desde estas otras. De ahí su afán impúdico, casi narcisista, maniaco y parlanchín, que nos convierte en eventuales copilotos de su viaje porque si hay una verdad para América esta es que siempre necesita que alguien la escuche. Puede que, de alguna manera, todas las estrellas fallecidas que pasan por las páginas del libro sean algo así como muertos comunes, monumentos de una cultura funeraria que se regocija en su obsesión por el éxito y la permanencia. Si algo nos enseña Klosterman es a observar detenidamente cada uno de los pequeños detalles, de los pies de página, que revelan las aristas del sueño americano. Y eso, en definitiva, es lo que queda.