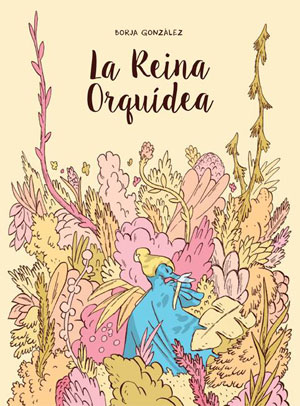

La reina orquídea, de Borja González (El verano del cohete) | por Óscar Brox

El verano y sus ritos de paso. Los días que avanzan lentamente, entre la promesa de unas aventuras que nunca acaban de llegar y el silencio de un hogar casi vacío. Ante la mirada ensimismada que se detiene a contemplar el cielo raso para distraer el aburrimiento. Cada vez que la imaginación lleva a cabo una prueba de fuerza para endulzar con una pizca de fantasía el entorno anodino de las vacaciones. La reina orquídea, el cómic que ha escrito y dibujado Borja González para El verano del cohete, nos traslada a ese largo y lento verano en el que todos los días parecen ser domingo, embalsamados en una película de tedio que solo la imaginación puede rasgar. Días de juegos reunidos y confesiones, de lecturas e impresiones profundas que fraguan la amistad entre dos muchachas. De sueños que comunican la realidad con el país de las hadas de Oberón. A lo humano con lo sobrenatural.

A diferencia de la comedia de Shakespeare, aquí no son tanto los trabajos de amor perdidos como la soledad los que convocan la participación de lo sobrenatural. La necesidad de esa otra persona con la que compartir la tarde de verano, las confidencias e intimidades. La lectura de la serie regular de un cómic, el juego de espadachines alrededor de las habitaciones vacías de la gran mansión, los paseos por el bosque a media tarde o los secretos inconfesables que habitan en lo más profundo. Con picardía y ternura. Con esas maneras tan punkys que encajan la banalidad de cualquier adolescente en el entorno silencioso, de quietud, de una casa situada en los límites del mundo de faunos y hadas.

Desde su inicio, El verano del cohete ha destacado por publicar relatos en los que la fantasía, el humor negro o lo macabro guardaban un papel especial. También la soledad, nexo de unión entre personajes como los de Miss Marjorie, E-19 o La reina orquídea, que, más que de frustración, retratan la tenacidad con la que buscamos excusas para hallar un poco de compañía. La de González es una obra que coquetea con ese relato típicamente centroeuropeo (recordemos que suyas eran las ilustraciones de la bella adaptación de El rey de los elfos de Goethe) en el que lo sobrenatural se nos presenta como transparente. Tan cercano, tan palpable, que la transición a la realidad es tan directa como un parpadeo de ojos. Como mirar a un espejo, a un cuadro que parece moverse, o notar en lo profundo del bosque la presencia extraña de alguien. En todo momento, las protagonistas del cómic viven esa soledad demasiado ruidosa que anuncia que hay algo más a su alrededor. Un mundo ignoto, de fábula, en el que los secretos que comparten no tienen lugar. Dominado por los cuernos de Oberón y la vida de las hadas, en el que el anhelo de humanidad es tan grande que siempre se está buscando una excusa para cruzar al otro lado. Al mundo de los vivos.

La técnica de González, de trazo similar al que encontramos en su historia corta para el volumen colectivo Fantasmas, concibe viñetas limpias en las que los rasgos estilizados de sus dos heroínas contrastan con el detallismo del entorno que las rodea. La flora, la casa vacía, las horas del día. En otras palabras, la presencia dramática que confiere a cada elemento espacial, y la manera en que todos ellos magnifican esa sensación de soledad de sus protagonistas. De vagar por otro mundo, al acecho de Oberón y de la fantasía encerrada en una vieja mansión. Un mundo en el que lo realmente importante se cifra en ambas muchachas: ser joven, comportarse como una persona joven (rebelde, caprichosa, sincera y tozuda), vivir esa juventud antes de que el verano acabe y los momentos irrepetibles se disipen como un sueño efímero. De ahí, pues, la sensación de que todo parece desvanecerse un poco a medida que pasan las hojas. A medida que lo sobrenatural conquista el eje del relato y la figura ominosa de Oberón aguarda el regreso de las muchachas a sus dominios. A la fantasía de la que no deben escapar, que las debe conservar como esas flores inmarcesibles que viven tras el cristal. Preservadas, resguardadas, embalsamadas para que el tiempo no quite ni ponga un rasgo más en su retrato.

En esas tardes de verano que nunca tienen final, tan solo cuando a última hora llega la noche, deseamos que se nos lleve el demonio (o la fantasía, o lo que sea) a cualquier otra parte. Para vencer al tedio y, quizá, a la frustración de no saber qué hacer para sacar provecho al día. La reina orquídea, en ese sentido, es una celebración de la fantasía como esa clase de palanca que accionamos para fugarnos de un mundo, a ratos, demasiado mediocre. O simple. Para pasar al otro lado del espejo, entrar en el cuadro y trocar la realidad por la ficción. Para fijar un momento irrepetible (y en verdad el verano es la cuna de esos momentos) y conservarlo para siempre. La belleza de las ilustraciones de González corre pareja a la ironía con la que describe todas esas sensaciones que se arremolinan en la juventud. Que, de tan impetuosas, llaman al rey de las hadas para ponerle solución. O final. Y es que La reina orquídea, más que de la fantasía, es un elogio de la juventud. De la vitalidad con la que se mira al futuro, de los mundos internos que no paran de crecer con cualquier motivo. De todas esas charlas aparentemente banales que dos muchachas intercambian en la soledad de una mansión de campo. En busca de cobijo, de un lugar en el que poder expresarse y ser ellas mismas. Entre la fantasía y la realidad. Un lugar en el que, definitivamente, la vida es sueño.

[…]

Si no quieres perderte ninguna reseña de las que publicamos, puedes suscribirte a nuestra lista de correo. Es semanal y en ella recordaremos todo lo publicado durante los últimos días.