Barrio perdido, de Patrick Modiano (Cabaret Voltaire) | por Ferdinand Jacquemort

C uando terminé de leer Barrio perdido me pregunté si eso era todo… Luego fueron pasando las horas y también los días, y empezaron a llegar las dudas, y también las preguntas… No. Quizás eso no era todo…

uando terminé de leer Barrio perdido me pregunté si eso era todo… Luego fueron pasando las horas y también los días, y empezaron a llegar las dudas, y también las preguntas… No. Quizás eso no era todo…

Ambrose Guise regresa un caluroso verano a París, ciudad que abandonó dos décadas atrás. Ahora escribe novelas policiacas, novelas policiacas que se venden muy bien, tiene una hermosa mujer, unos hermosos hijos. Todo va bien, todo está bien. Antes se llamaba Jean Dekker y en realidad no era un escritor ni era nada (exactamente eso: nada). Sabemos que se marchó apresuradamente, quizás que huyó. También que hay algo oscuro en su pasado, algo que Guise teme reencontrar. Podría coger un avión y volver. Tras firmar un contrato con un editor japonés, nada le retiene allí. Bien, no es así. No volverá. Poco a poco, Guise se dejará vencer por la ciudad, por el barrio, por el entramado de aquellas calles que conoció (y que Modiano recorre exhaustivamente, sin olvidar ningún nombre) y los encuentros fortuitos, que le devuelven aquellos años imprecisos. La memoria se transforma en recuerdos, los recuerdos vuelven a su presente. Quizás sería demasiado fácil decir que Patrick Modiano escribe una novela sobre la identidad o sobre esa memoria (porque realmente su obra está construida alrededor de estos dos temas, condicionado quizás por sus orígenes judíos). Fácil, pero cierto. Primero, impregnarse del presente (volver a la ciudad dejada, a su geografía, al barrio perdido), después, volverse permeable al pasado (volver a la memoria, a su vida, al barrio triste).

Decía Bohumil Hrabal que hasta nuestros errores son perfectos, y yo me había empeñado en llamar a este libro Barrio triste, cuando en realidad, el barrio solo estaba perdido. Triste, triste,… triste como los recuerdos. Dekker, cuando ya no tiene nada que esperar (apenas un muchacho sin demasiadas pretensiones más que conseguir el dinero para viajar), se encuentra con una rica y joven viuda: Carmen Blin. Todo en Carmen evoca las cosas viejas o, al menos, aquellas que se repiten sin mucha convicción, por rutina, porque sí. Él mismo le trae a la memoria un amigo, un amor ocasional de su juventud, uno de tantos. El polvo que se acumula sobre la vida de ella y aquellos que le rodean empieza a acumularse sobre él. Una vida banal, sin sustancia, sustentada por la esperanza de una relación improbable. Como todo aquello que se construye firmemente sobre la monotonía, es necesario un acto brutal, ineludible, que venga a acabar con esa circularidad, con aquella desidia. Necesitaremos llegar hasta el final para darnos cuenta de que, en la vida de nuestro protagonista, ese acto no debería haber tenido ninguna consecuencia especial, nada de terrible, nada capaz de cambiarle la vida más que indirectamente, como sin querer, y que si es así, si se marcha a Londres, si lo abandona todo para encontrar algo (otra cosa), no puede ser por este, y que a veces, cuando uno huye, no huye de lo evidente, de lo visible, sino de lo otro, de todo lo demás, de todas esas cosas intangibles. Y eso, después de todo, es Barrio triste perdido.

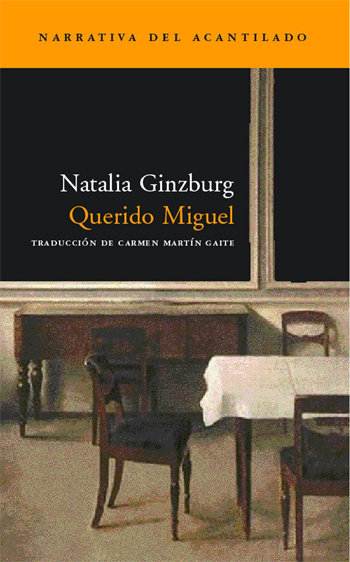

Querido Miguel, de Natalia Ginzburg (Acantilado) | por Óscar Brox

H ay cartas que nunca alcanzan su destino, correspondencia sin abrir acumulada en la mesa del despacho y mensajes que no llegan a tiempo. A veces, esos pequeños olvidos nos enseñan lo mucho que hemos cambiado, todas las emociones familiares que hemos perdido en el fuego de la madurez. La italiana Natalia Ginzburg hizo del microcosmos familiar uno de los ejes de su obra escrita. Ante un título como Querido Miguel, uno podría imaginar -desear, incluso- la evocación maternal de ese hijo perdido cuya voz se escampa en diferentes recuerdos: ropa gastada, cuadros pintados al calor de la pasión juvenil, libros con manchas de óxido en la sobrecubierta… Sin embargo, bajo el encabezado que abre la mayoría de cartas que se enviarán durante la narración late otra clase de fulgor familiar: la pérdida, la división, las esquirlas que se esparcen por todos lados tras una separación.

ay cartas que nunca alcanzan su destino, correspondencia sin abrir acumulada en la mesa del despacho y mensajes que no llegan a tiempo. A veces, esos pequeños olvidos nos enseñan lo mucho que hemos cambiado, todas las emociones familiares que hemos perdido en el fuego de la madurez. La italiana Natalia Ginzburg hizo del microcosmos familiar uno de los ejes de su obra escrita. Ante un título como Querido Miguel, uno podría imaginar -desear, incluso- la evocación maternal de ese hijo perdido cuya voz se escampa en diferentes recuerdos: ropa gastada, cuadros pintados al calor de la pasión juvenil, libros con manchas de óxido en la sobrecubierta… Sin embargo, bajo el encabezado que abre la mayoría de cartas que se enviarán durante la narración late otra clase de fulgor familiar: la pérdida, la división, las esquirlas que se esparcen por todos lados tras una separación.

En Querido Miguel, Ginzburg cuenta la historia de una familia como si se tratase de un permanente fuera de campo. Cada cambio, cada transición, acontece con silencioso dolor, eco sordo de una tristeza que carece de palabras a su altura. Adriana, la madre, se encierra en su casa de campo romana mientras, en vano, intenta retomar el contacto con unos hijos separados (perdidos) tras su pronta ruptura matrimonial. Contra esa soledad, se apoya en las visitas de Osvaldo -el único amigo fiel de su hijo Miguel- y el trato, entre cercano y distante, con sus hijas Angélica y Viola. Enrarecido, el paisaje familiar de los personajes gira, una y otra vez, en torno al destino de Miguel, huido a Londres por motivos políticos -estamos en la Italia de los años de plomo. Casi una presencia fantasmal, Miguel alimenta el recuerdo familiar de todo ese pasado que ya no es posible volver a vivir, la fantasía que tenemos miedo de confrontar con nuestra realidad.

A través de una familia de la burguesía romana, Ginzburg narra unos años repletos de idas y venidas, de vidas encajonadas en pequeñas buhardillas, domicilios desconocidos y amantes de quita y pon. Como la Annie Girardot de Rocco y sus hermanos, hay algo trágico en el personaje de Mara, esa figura, una amante pasajera de Miguel, que nunca termina de formar parte de la familia. En cada una de sus cartas a Miguel y Angélica, Mara dibuja la realidad tras la fantasía embalsamada; la mujer sin marido, la hija sin padre, la madre sin casa, que a medida que pasan los meses tiene que manejarse -entre la picaresca y el amargo realismo- para proporcionarle un techo a su bebé recién nacido, que tal vez nunca conocerá a su padre.

Quizá por eso, Querido Miguel narra la paulatina desconexión con nuestro pasado, como si colocase el foco sobre la onda expansiva tras el estallido. Mientras los personajes alimentan su aburrimiento pensando en lo que fueron, la vida se acomoda en esa nueva realidad enseñándoles sus efectos devastadores. A veces tasamos el olvido de una persona querida cuando no recordamos el sonido de su voz, cuando automatizamos una serie de gestos que han perdido su sentido o nos empeñamos en creer, una y otra vez, que en algún momento se producirá ese regreso que nadie más que nosotros espera. Se podría decir que pocas novelas han tasado el olvido de la manera en que Ginzburg refleja esa soledad compartida en su obra. La ausencia de Miguel, ese personaje al que apenas reconocemos como una mancha borrosa en la memoria familiar, alienta el recuerdo de una familia fragmentada y herida tras la pérdida. Y, mientras Osvaldo ameniza las tardes de espera en la casa materna y Angélica y Viola capean sus propias preocupaciones familiares, la vida continúa. Ese, tal vez, es el sentido último del olvido.