La cámara sangrienta, de Angela Carter (Sexto piso) | por Almunena Muñoz

Acurrucada en un rincón de la colcha, pues al escuchar un cuento de hadas el oyente pretende protegerse del mundo y no de las amenazas azules del libro, oye las palabras clave que despiden la historia: y se casaron en la capilla del castillo. La impremeditada rima que encierra el castellano agrega una pátina de ironía a un final que debiera ser todo lo áureo y carmesí que contienen las copas alzadas en favor de los reales novios. Y, sin embargo, en esa precipitada oración mueren las buenas intenciones del relato y, en su lugar, las inquietudes nacen: ¿cuán grises y heladas son las salas de ceremonias de esos torreones que Walter Scott tiñó de musgo y olas solitarias?

Ante esa inflexión cargada de dobleces se sitúa la protagonista del primer relato de Angela Carter, La cámara sangrienta, que recrea el momento de dulce pesar en el que las novias del folklore marchan hacia los brazos de unos esposos tan regios como rudos, abandonadas ya por la familia y la audiencia, que le han deseado una vida próspera y han dirigido la vista hacia nuevos asuntos, narraciones nuevas. Así, aunque el volumen no fue concebido como tal por la autora, sino que recoge cuentos de diversa extensión publicados por variados motivos, todas sus revisiones del cuento clásico se asemejan en el alma desdoblada por la fidelidad a lo que, paradójicamente, se deja atrás. Como si la historia estuviese en otro lugar, ajeno a los personajes de Carter, que nunca pasan de seres vulgares, dotados de una voz que se deja arrastrar por una narración externa. Los despojos de las hadas eran eso, la realidad, la cámara nupcial y las retahílas alimenticias en las bandejas de almuerzos y meriendas. He ahí que la joven desposada de La cámara sangrienta tira del hilo de las aventuras vividas por su madre, en páginas y lugares ajenos al universo de Carter, y termina invocándola como el remedio eficaz para un relato que se pierde y se desvanece, que desfallece por la ausencia de fuerzas que crean en el cuento sin cubrirlo de pellejos y gemas rojas.

Pero a la escritora también le gusta jugar a eso, si es que no es el objetivo central de sus historias. El buscador entusiasta de rastros mágicos reconocibles se siente satisfecho por esas migajas apenas pisoteadas por los pies sucios de la bruja; el que renegó tiempo atrás del mundo maravilloso de la infancia encuentra nítidas esas huellas negras, de sangre seca, que pervierten el alimento feérico. Carter otorga una ración de clasicismo y otra de subversión casi en turnos parejos, y sustituye los mecanismos de Propp por el psicoanálisis, que no deja de ser el gran cuento de hadas del siglo XX. Las metáforas burdas, casi humorísticas, y los episodios sexuales más bien anecdóticos son los más evidentes signos de la rebeldía de la autora frente a una tradición ya bastante cruenta, pero poco explícita (la atroz brevedad de La niña de nieve, próxima a Tanith Lee), que explora con picaresca en El gato con botas y con hálito más poético en El rey de los trasgos, que parece ser la versión de los poemas de Christina Rossetti que ésta habría podido escribir sin el miriñaque histérico de una generación de mujeres condenada a desaparecer frente al envite de las escritoras que acariciarían sin miedo sus partes íntimas.

La mezcla de Watteau y Moreau es recurrente y obvia. Lo rococó y lo simbolista se entretejen en torbellinos voluptuosos que Carter dirige hacia su región favorita, la de las descripciones puntillosas, casi de gusto aristócrata, y en esa preferencia o quizá única destreza por el momento detenido, a punto de morir, desprovisto de argumento, la autora es al cuento clásico reeescrito lo que Cocteau y Christophe Gans, en distintos sentidos, al pasaje feérico hecho imagen. Los libros constituyen, dentro de sus narraciones, señuelos hacia terrenos inexplorados y malditos. Cajas de Pandora que encierran el temor de la esposa nueva a ser víctima de comparaciones con las mujeres previas, como no dejaba de murmurarse para sí la protagonista de Rebeca (Daphne du Maurier, 1938), que no por casualidad era anónima, portadora de una historia pasada sin nombre presente; un relato viejo en boca fresca. Y es vano ese pánico al parecido entre unos cuentos y otros, pues todos son el mismo (su función, su estructura), y distintos en sus pormenores, los que serán olvidados a la larga para que permanezca únicamente el valor esencial.

¿Cuáles fueron las historias de todas las esposas de Barba Azul, puestas como trofeos en una cámara de retorcido gusto? ¿Y de esos hermanos que cabalgaban en el momento adecuado hacia la fortaleza del marido atroz? ¿Fueron felices o desgraciados los matrimonios celebrados en esa capilla necesariamente anticuada, seguramente medieval, que acoge los fastos de dos vidas nuevas? Con su inclinación hacia lo sobrenatural, Carter tal vez se presta a una moda emergente en los últimos setenta del pasado siglo, o tal vez se posiciona en las filas de perspectivas al este de los bosques germanos. Donde emergieron y enraizaron los cuentos terribles, los primeros horrores, como ese Vi de Gógol que reúne al caballero clásico caído en desgracia y desuso y a la novia clásica revelada criatura agresiva, liberada de sus pasiones femeninas, que son más diablos que ángeles. Lobalicia se lame una herida eterna para la mujer y la caperuza roja se desprende para abrigar a lobos que son clases sociales arruinadas y pasadas de moda.

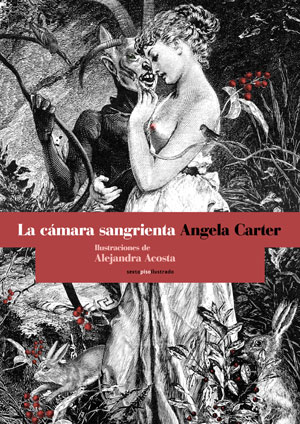

Las metamorfosis se voltean, las pelambres asoman y lo tierno se engulle. El rojo sobre el blanco y negro es un gesto sutil aplicado al clasicismo, como la raspadura que permite ver el trasfondo, antes que un asomo pulcro y maniqueo al terror de ciertas coloraciones en cintas bélicas. Las ilustraciones de Alejandra Acosta para la presente edición asumen con propiedad y sugestiva belleza esa misión a la par cruel y enaltecedora del relato dividido por dos vocaciones. No escatima en la sensación de repugnancia superpuesta a lo prolijo, como viandas apetitosas en el mantel de una Bestia inmunda que camina a cuatro patas. Está el espíritu de vanitas que sobrevuela las figuras hechas como de recortes, a punto de desplazarse e intercambiarse los miembros las unas a las otras, y ese proceso no tendría nada de sorprendente, pues el cuento está llamado a eso. Seguir viviendo deslavazadas de sus pasados, de las expectativas del desenlace tópico y de sus antiguos cuerpos, como los cuentos rehechos y que no por última vez serán manoseados.

Desde su esquina, antes de cerrar por hoy el volumen de tapas azules (¿qué otro color, si no, para esconder el coágulo predominante?), revisa la última pequeña ilustración en uno de los márgenes de la página: una capilla vacía, compuesta por rayas horizontales y verticales como las de un grabado, y su rótulo en letra minúscula. La capilla del castillo, ese lugar de la niñez que alberga los dibujos del futuro, las habitaciones selladas con sangre.

1 thought on “ Angela Carter. Bermellón entre tapas azules, por Almudena Muñoz ”