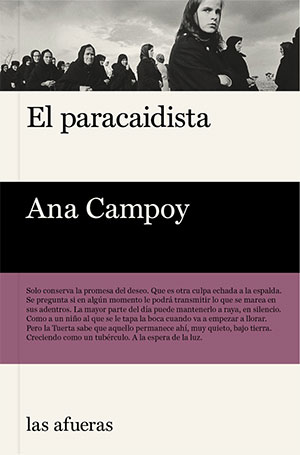

El paracaidista, de Ana Campoy (Las afueras) | por Gema Monlleó

púrpura

Del lat. purpŭra, y este del gr. πορφύρα porphýra.

-

-

- f. Molusco gasterópodo marino, cuya concha, retorcida y áspera, tiene la boca o abertura ancha o con una escotadura en la base, y que segrega en cortísima cantidad una tinta amarillenta, la cual al contacto del aire toma color verde, que luego se cambia en rojo más o menos oscuro, en rojo violáceo o en violeta.

- f. Tinte muy costoso que los antiguos preparaban con la tinta de varias especies de púrpura o de otros moluscos parecidos.

-

Diccionario de la lengua de la Real Academia Española

Y, de repente, vuelve la posguerra a un libro y estalla la poesía. Porque eso es El paracaidista, la primera novela para adultos de Ana Campoy (Madrid, 1979), un relato poético sobre las consecuencias de la Guerra Civil española en el bando de los perdedores, un púrpura poema en prosa en el que la memoria, la identidad, la violencia y el determinismo fatal ejercido por los vencedores bailan versos tristes alrededor de las mujeres.

Ellas, la Tuerta (la que dejó de coser para convertirse en lo que es ahora: “una araña de luto”), la Barda, la Niña Muda, la Molienda, la tintorera, la Alcuza… son protagonistas y destinatarias, víctimas y depositarias, carne-rota, carne-lastrada, carne-doliente en un entorno en el que el silencio y el pasar desapercibida es salvación, en un submundo alrededor de una verja negra (la de “la casa engalanada de maldad”), la verja de la casa de los Cascas, los caciques del pueblo, los que ganaron la guerra (“y todavía seguían ganándola aún sin luchar, que es la mejor manera”), los que ostentan el poder (“aquella familia que decidía quién era de bien y con quién no había que cruzarse”), los que cuando quieren algo lo toman, o lo roban, o lo empuñan, o lo apresan, o lo embisten, o lo violan (“el mal giraba, tronaba y aniquilaba el hogar más inesperado”).

Campoy retrata un pueblo innominado que puede ser cualquiera y que es todos, todos los de entonces, todos los de después de la contienda, todos en los que las rencillas se dirimieron con un disparo tras una tapia, todos los que concentraron la riqueza y el poder hacia un solo lado que tantas veces era hacia una sola familia (“Que en ese pueblo no hay maldiciones y lo único que hay son bestias, pero de las verdaderas. Porque la gente elige sus mentiras y a sí mismo se las cuentan”). Un espacio rural que sabe a Lorca, a Gómez Arcos, a Delibes, a Ana María Matute, también a Joan Sales, incluso a algunas mujeres de Rodoreda y, aunque alejados de nuestra historia, a Rulfo y a Onetti, equilibrando el realismo mágico con la realidad que pesa y lastra y engulle y aploma, con la irrevocabilidad del destino, la atmósfera de derrota y una densidad que súbitamente se eleva para dejar paso a lo no-explicable, lo que envuelve a cada personaje que es su pasado, sus deseos, sus dolores, su visión de aquel su mundo. Un pueblo de Montoyas y Tarantos, de Capuletos y Montescos, donde unos son la familia oligarca y déspota y los otros todo el pueblo (“los odios antiguos todavía perduran, aunque bastante haya llovido sobre las banderas”). Un pueblo de Bodas de sangre aunque sin boda y sí con sangre y con sogas. Un pueblo de pecados y sollozos y tumbas a ambos lados del muro de piedra del cementerio, los del hoyo sin cruz y los del nicho y el retrato.

En el pueblo sin nombre los habitantes tampoco tienen nombre. Tienen sólo apodos que responden a sus características físicas, a su trabajo, al pasado familiar. Personajes casi anónimos que podrían también ser intercambiables por otros personajes de otras historias en la misma situación: historias de “daño desperdigado”. Su falta de identidad es una merma más, es otra pérdida sumada a todas sus pérdidas, es el “ninguneismo” que traen aparejada la derrota y la pobreza. Y con ellos, en ellos, la sombra. Una sombra que se pasea por el pueblo, que sigue a los protagonistas en forma de ¿salvación? suicida (“Cuando la sombra traía un día negro, nadie podía distinguirlo del gris del paisaje. Pillaba de improviso”). Una sombra que permite a los personajes sentir que todavía hay una decisión que sí pueden tomar. Una sombra que concede el deseo último de ser viento. Porque este pueblo no es el de Los suicidas del fin del mundo (Leila Guerriero), es sólo un pueblo triste consumido por el aplastamiento al que lo someten los habitantes del otro lado de la verja. Un aplastamiento que a veces cambia de bando y se lleva, no por decisión sino por cobardía, a uno de los dominadores, al Cascas Grande (“el señorito, que cuando trotaba por los campos aplastaba la primavera y cuando lo hacía por la piedra la convertía en arena”), muerto por su propio disparo frente a la verja negra.

Y el pueblo sin nombre, el pueblo mustio, recibe una visita inesperada: la caída de un paracaidista junto a la casa de la Tuerta. Un paracaidista herido, un paracaidista amnésico, un paracaidista que es persona y es símbolo, un paracaidista que viste con la seda de su globo la tierra árida y polvorienta, un paracaidista que abre y cierra y cose con su presencia las grietas del pasado y resitúa las posibilidades del futuro. Un paracaidista que cae como caen la muerte y la vida: “Había caído del cielo. Envuelto en su bulbo de seda. Como un ser de una especie desconocida. Un pedazo de materia sin catalogar. Inerte. Como los pájaros que surcaban el horizonte y acababan en la tierra por error. Porque no tenían otro sitio donde abatirse. En mitad de la nada. Que era todo aquello”.

Campoy abre la novela con la llegada del misterioso desconocido y pone a sus personajes a danzar a su alrededor. Entreteje monólogos en tercera persona desde los que cada uno de ellos, sobre todo cada una de ellas, es contado por el punto de vista de la voz que los arropa. Y en ese ir y venir de personajes, en ese antes y después (la Tuerta antes de ser tuerta, la Niña Muda antes de enmudecer, el Pico Bardo antes de morir, la Molienda antes de ser huérfana, el aprendiz del tintorero antes de marcharse, la tintorera antes de pender del olivo, el paracaidista antes de aterrizar…), la asunción de la violencia como un mal que las devasta especialmente a ellas. Ellas, las señaladas. Ellas, las reprendidas. Ellas, las censuradas. Ellas, las castradas (“solo conserva la promesa del deseo. Que es otra culpa echada a la espalda”). Ellas, las últimas de entre los últimos. Ellas, hundidas y doblemente aniquiladas. Ellas, silenciosas (“porque, después de tanto pasado, ya no había hueco para más palabras”). Ellas, las que asienten desde la resignación. Ellas, las que se mimetizan con el entorno para “esconderse de las miradas, las palabras y los pasos”. Ellas, las excluidas (porque incluso en la riqueza el haber nacido hembra conlleva el arrinconamiento). Ellas, las ultrajadas. Ellas, las sometidas (“con la herida que sangra y el alma cayendo”). Ellas, las que de momento callan (“si un día la Alcuza hablara, iban a callarse hasta los truenos de las tormentas”) porque son sobre todo ellas las que saben. Ellas, hijas, madres, tías, amigas, hermanas.

El fraseo poético de Campoy tiñe de púrpura la novela. Un púrpura republicano y feminista, un púrpura como el que extraía de las vasijas de sus caracoles el viejo y asesinado tintorero, el padre de la Tuerta, un púrpura elíptico que refulge entre tanta tela negra, entre tanta oscuridad, entre tanta ropa mustia (“Y ya sin caracoles tiñeron los harapos de tristeza”). Un púrpura que es también llama y fuego, un susurro púrpura que la Niña Muda escucha en la lumbre y a la que la Niña Muda habla en un ritornelo de pensamientos que son deseos y visiones y temores y la gracia de saber, aunque no se quiera saber. Y es, sobre todo, con la Niña, con la hija de la Tuerta, con la hermana del Chico, con quien veo a Rulfo entre líneas, conciencia de muerte latiendo, y jugando al calor de la hoguera o bajo un sol como el que resecaba las tierras que él fotografió. Tiene también El paracaidista el aire cinematográfico de las películas de Víctor Erice: el malditismo bello de El sur, el dolor de la memoria silenciada de Cerrar los ojos y el espejo en la Niña Muda de los ojos de la Ana de El espíritu de la colmena.

Tras la lluvia de ceniza que cae pertinaz sobre los protagonistas, tras todos los abismos mostrados y sugeridos, el luto del algodón muta en poesía y puede ser seda blanca, la caja de los tesoros se versifica y muda sus significados, la navaja lorquiana señala (¡cómo no!) la poética luna y el tiempo de los muertos, ese “que es el mismo todo el rato”, se agota y ofrece una posibilidad a los vivos en un final que no desvelo y que guardará el orgullo de todas las mujeres que, aún vencidas, cambiaron culpas por deseos y ruinas por esperanzas.