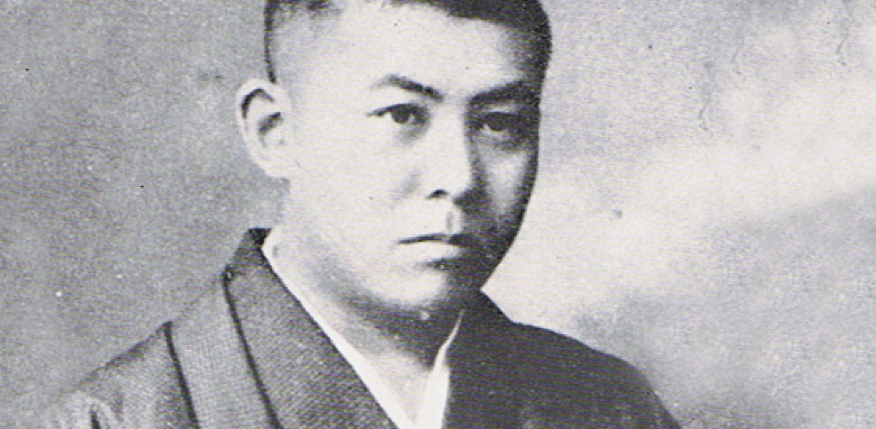

El muchacho y otros relatos de infancia cruel, de Junichiro Tanizaki (Satori) Traducción de Daniel Aguilar | por Juan Jiménez García

En el largo y gozoso camino que nos lleva a través de la obra de Tanizaki, que avanza o retrocede sin mayores razones (ni necesidad de ellas), que salta de rama en rama de ese árbol frondoso y retorcido (que va del ensayo, a la novela, pasando por el relato), hemos llegado a la infancia. La infancia no solo como espacio geográfico, sino también como el lugar en el que se cruza la propia infancia del autor con la de sus personajes, a los que entrega una parte, con esos lugares de sus primeros años, que son móviles, dúctiles, y es que el escritor japonés siempre jugó a esa literatura en el que el yo y los otros, lo real y lo irreal, se confunden, como no puede ser de otro modo, pero en él de una manera dolorosa (evitando la palabra torturada). Y es que los tres relatos que conforman este El muchacho y otros relatos de infancia cruel, publicado de nuevo por Satori, son, cuanto menos, inquietantes, recogiendo el universo adulto del escritor y dibujando unos mimbres, unos andamiajes, sobre los que descansa el edificio de esa escritura. Empecemos por el principio. Empecemos por El muchacho, un relato posible en sus tiempos (1911… ¡1911!) y tremendamente incorrecto en nuestros días. Ei es invitado por un compañero de colegio, Shinichi, a su casa, para la celebración de la fiesta del zorro. Shinichi no está muy bien considerado. Se le considera un cobarde y siempre va de la mano de una doncella. Su familia es rica y tiene esas cosas. Ei acepta, y en esa fiesta conocerá a otro Shinichi, que poco tiene que ver con ese colegial del que nadie quiere saber nada. Junto a ellos estará Senkichi, el tipo duro del instituto, cuyo padre trabaja para los padres del muchacho, y la hermana de Shinichi, Mitsuki, de unos catorce o quince años. Juntos se entregarán a unos juegos crueles, entre los que se entrelaza la humillación aceptada, el sadomasoquismo, en definitiva, y una atmósfera turbia, entre la oscuridad y la negrura, que no oculta la libertad, la enorme libertad, de la que disfrutaban aquellos muchachos. Y aunque estamos tentados a establecer unas relaciones también de clase (la dominación de los hermanos sobre el hijo del empleado y el amigo), Tanizaki va mucho más allá, diluyendo todas esas líneas, hasta dejarlas en esa nebulosidad en la que se mueve todas las cosas que acontecen.

Esas relaciones de poder son las que construyen El pequeño reino (que ya aparecía en la anterior recopilación de sus relatos, El demonio y otros cuentos, pero aquí con otra traducción, la de Daniel Aguilar). El pequeño reino es uno de los relatos más conseguidos de Tanizaki, un cuento que se construye pacientemente desde la vida del profesor protagonista y sus dificultades para mantener una familia que no para de crecer, hasta su relación con uno de sus alumnos, Numakura, basado en un compañero de colegio del escritor. Aunque todo está relatado desde el punto de vista del maestro, tal como ocurre en la historia narrada, es el alumno el que se va apoderando, sordamente, implacablemente, tanto de la clase como de la propia narración. Un descenso pronunciado frente a al dominio cada vez más absoluto de Numakura sobre el resto de los alumnos, hasta construir ese pequeño reino del título. Un relato que yo no logro leer en clave política (como señala en su introducción Daniel Aguilar), sino que, de nuevo, se me aparece como una cuestión de dominación, de construcción de un universo cerrado, secreto, reverso de los días de los demás, como también ocurría en El muchacho y como ocurre en buena parte en la obra de Tanizaki, en la que a menudo nos sentimos al otro lado del espejo, en su reverso, en un espacio alterado que se mueve sin límites, sin prejuicios, una construcción de voluntades compartidas.

El último relato de la selección es Añoranza por la madre, escrito en 1919, y es otra cosa. Un sueño, un viaje interior, una búsqueda por su protagonista (el propio escritor) de esa madre. Un relato en el que la narración, a través de la intensidad de los descrito, de su minuciosidad en esas descripciones, se espesa, como un bosque cerrado en el que perderse, a través del que avanzar, en buscar del mar, de la orilla, de la frontera con la muerte. Un viaje traumático, lleno de sensaciones y de evocaciones. Evocaciones sonoras, sensitivas, visuales, hasta llegar al encuentro. Y con él, termina este breve viaje a través de esa infancia representada, a esa infancia confundida, llena de resonancias propias y de cuerpos que se atraen y se repelen, para volverse a atraer.