El último Tarzán, de Companyia Hongaresa de teatre (Sala Inestable, del 17 al 19 de diciembre) | por Óscar Brox

No parece exagerado decir que uno llega al teatro de Paco Zarzoso con cierta expectación. Espera ese juego constante con el texto, el brillo y el retruécano de unos diálogos escupidos a la velocidad del cartoon. A toda pastilla. La gestualidad, a ratos exagerada, con la que proporciona a sus criaturas un relieve especial; ese movimiento continuo con el que aprovecha hasta el último metro del escenario. Y la gracia, sobre todo la gracia, con la que sabe dar forma a lo político, que es otra manera de decir a lo humano. Con la que habla de unos personajes, a veces lejanísimos, que sintonizan perfectamente con los problemas del más acá. Tanto da si se trata de espectros en una tierra baldía o del último tarzán perdido junto a su familia en la selva guineana. Zarzoso les da cuerpo, voz y esas gotitas de melancolía (y en su última obra, creo, está todavía más presente) con la que su forma de hacer comedia se entiende con los asuntos humanos.

La Guinea de Obiang, corrupta como tantas otras dictaduras africanas, aporta el paisaje de fondo de la obra. En el primer plano, las tropelías de un Tarzán perdido en su selva mental. Al que ha abandonado, incluso, la pobre Chita. El viejo héroe de Burroughs convertido en viejo, a secas. En buscavidas que anuncia, a cada rato, los beneficios del anís del mono (el único mono de la obra, dicho sea) y que ha convertido sus andanzas en un circo, como Buffalo Bill, a falta de un porvenir mejor. Como en Las mañas de aquel otro texto maravilloso, Zarzoso construye a un personaje maniatado por una espera infinita. Por la desesperación de no poder seguir siendo Tarzán ni, en fin, Chita. Tan solo un hombre normal y corriente en bata y pantuflas. Esa mediocridad tibia con la que tanto cuesta tragar porque nos restriega por la cara que todo, al fin y al cabo, es de lo más normal.

Me gusta la energía de Enric Juezas para hacer de su Tarzán algo más que un guiñapo, con ese cuerpo suyo delgado que no para de moverse, de apuntar en diferentes direcciones, adaptando cada músculo a la ansiedad con la que su personaje se debate entre aceptar la consternación porque ha dejado de ser Rey para convertirse en el último mono. Pero, también, eliminando, con sus gestos, con su velocidad, esa distancia que a priori nos impone el lugar, el escenario, el África colonial y las desigualdades económicas entre el primer y el tercer mundo. Y esa forma tan inteligente con la que se compenetra con el resto de la familia tarzanesca, con cada uno de sus miembros dibujando en escena la nostalgia por un tiempo que definitivamente ha pasado a mejor vida. No en vano, el escenario de la obra es el Rincón de Tarzán, bar y hotel de fantasmas en el que siempre hay oportunidad para un sol y sombra o para escuchar los boleros que canta su hija.

Dentro de la obra confluyen numerosas cuestiones, entre el ecologismo, la política y el factor humano. Ahí quedan el África esquilmada por el hombre blanco y ese otro continente encantado por los intelectuales (el mismo que Jean Rouch documentó en Los amos locos). La forma mediante la cual el primer mundo blanquea las tiranías, si le son económicamente favorables a sus intereses. O la crisis que agudizan las relaciones entre diferentes generaciones cuando de lo que se trata es de poner en escena lo familiar, lo personal y lo político. La habilidad de Zarzoso estriba en narrar todo esto, en escenificarlo, sin gravedad ni pesadez, pero con gracia y profundidad. Esa profundidad que estriba en dejar que sus personajes hablen, se relacionen y se cuenten sus penas. Que crezcan o se empequeñezcan sobre el escenario, pero que nosotros veamos todo ese proceso, y podamos valorarlo, desde el patio de butacas o las gradas. Sin didactismos, apelando precisamente a la comedia, el enredo, los diálogos que retuercen cada uno de los lugares comunes y la franca ternura con la que sus criaturas comparten sus confesiones con el público.

Este Tarzán sacrifica su selva, que es como decir su identidad, por el barrio de Wichita en Port de Sagunt. ¿El realismo domestica la fantasía? En absoluto. Zarzoso sabe cómo zafarse de todo ello eligiendo el disparate como medida de todas las cosas. Aquí el grito de Tarzán es algo así como la alegoría de otro mundo posible. De un reseteo formal de las cosas. Borrón y cuenta nueva. Aquí la obra se hace y deshace tantas veces como se quiera romper la cuarta pared o jugar con las proyecciones audiovisuales. Bromear con el fantasma de Johnny Weismüller o pintar a una Jane (aquí Juana, con el brillo especial que le concede en cada momento Lola López) de pasado comunista y preocupación por el materialismo histórico. Porque Zarzoso construye su obra como una comedia, un musical, una película de aventuras en la que sus personajes saltan de liana en liana o un vodevil sobre ese espacio mental, identitario, vacío y perdido, al que sin embargo nos agarramos porque es el lugar de las promesas, del futuro. De tantas cosas vencidas por el optimismo cruel con las que el director y dramaturgo dibuja eso que entendemos por el presente y las crisis de todo pelaje que inevitablemente lo surcan.

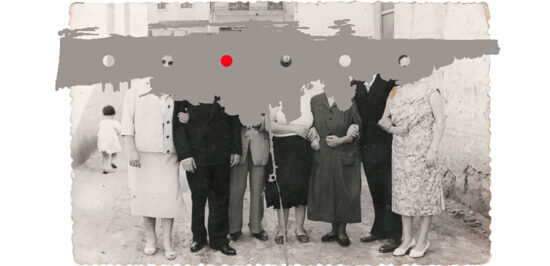

Uno siempre busca en el teatro de Zarzoso muchas cosas. A ratos es la carcajada y la evasión que proporciona saber cómo entretener al público. A ratos, también, la inteligencia con la que se vale de un imaginario más o menos reconocible y de un equipo familiar para zarandearlo y darle unas cuantas vueltas, dejándonos a merced de su elaborada filosofía de las vidas más o menos insignificantes… huelga decirlo, esas son, precisamente, las que más importan. Todos, de una u otra manera, tenemos grabado a fuego el grito de Tarzán, los saltos de la mona Chita y la exuberancia de una Jane que sabía cómo hacernos tragar el señuelo de un primer mundo colonial, capitalista y autoritario. Este Último Tarzán, sin embargo, nos entrega algo así como el espejo deformante de todo aquello. Una comedia loca, fuertemente melancólica, sobre un presente y sus conflictos que, desde luego, no ha ido a mejor. La belleza, que la hay a raudales en este texto dramático, estriba en saber mostrar el fracaso sin regocijarse en los fracasados. Permitiéndonos entrar en ese mundo estrafalario, solitario y final, entre risas y algo de ternura, para averiguar cuál es la imagen del presente, si la del héroe selvático o el hombre en bata y pantuflas. El África encantada o la España fantasmal.