Sonoma, de La Veronal (Les Arts, Valencia. Del 12 al 14 de marzo de 2021) | por Óscar Brox

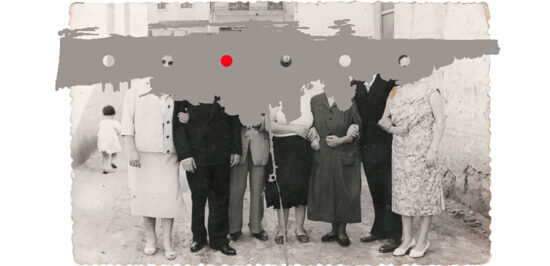

Lo que vemos, lo que nos mira. El escenario, un espacio diáfano; casi cinematográfico, en su peculiar disposición panorámica. Tres pantallas de luz; la superior, a poca altura de las intérpretes, un cuerpo de nueve bailarinas que flotan en escena entre risas y gestos que podrían sugerir la infancia. La imagen queda ahí, escenificada con ese gusto cada vez más estilizado que define a La Veronal: una cruz arrastrada por las mujeres; un paisaje, el del Bajo Aragón, evocado a través del imaginario heredado de Luis Buñuel; y un texto que recoge un catálogo de bienaventuranzas que hablan de lo humano, lo espiritual, la Historia y la mujer, en un tono aparentemente aséptico que, sin embargo, resulta cada vez más visceral. Se podría decir que, en esos primeros compases, Sonoma se acerca más a los contornos de una instalación, incluso a una performance, que a la fenomenal coreografía de danza que veremos a continuación. Primero la imagen, la composición. Ese espacio que vamos a observar detenidamente, en el que la voz, el sonido y los cuerpos de las intérpretes dibujarán el rito que no cesa. La llamada a lo primitivo, a lo original, al sentimiento de estar vivo y a la necesidad de que todo ello germine en escena.

Marcos Morau tiene la habilidad de saber cómo adaptar su estilo, definido a través de ese lenguaje de baile, el kova, que ha desarrollado con su compañía, a cualquier situación. Es decir, que puede mirar hacia el folclore sin resultar folclórico. Esto resulta especialmente llamativo en un trabajo como Sonoma, cuya base es la tradición, y en la forma en la que su director vacía cada símbolo, cada elemento, de todo aquello que no remita a lo más primitivo, a lo más visceral. Al grito, a la carne, a la risa infantil, a la pulsión… O, por qué no, a esa belleza del gesto cuando el volante de los trajes de sus intérpretes se ahueca entre giros y movimientos perfectamente sincronizados. Así, Sonoma absorbe toda la potencia de un imaginario más o menos reconocible (el de Calanda, el de la fiesta y el rito, la celebración y el aquelarre) y lo desnuda de todo aquello que no sea una llamada al cuerpo: al movimiento hipnótico, al ritmo, al grito y a preguntarse, a preguntarnos, en este momento marcado por la tecnología, lo virtual y la velocidad, qué es lo que significa estar vivos.

Lo religioso se convierte en algo secundario. En una imagen, otra más, propia de la infancia o del acervo cultural. Diría que a Morau no le interesa tanto lo espiritual como lo plástico de esas imágenes; la fuerza que desprenden, su permanencia en nuestro imaginario colectivo. Tan familiares ya como los gigantes y cabezudos o como ese sentido de comunidad o reunión, de complicidad, que observamos en su cuerpo de baile. Lo moral, las admoniciones, quedan recogidas en los textos urdidos en colaboración con La tristura, El Conde de Torrefiel y Carmina S. Belda. En esa sensación de reiteración, casi de letanía, con la que cada texto hurga en lo humano y sus alrededores. Prácticamente, con la misma obsesión con la que La Veronal confecciona cada gesto, cada movimiento, cada momento para la danza. Precisamente, por lo que decíamos líneas arriba: porque Morau sabe cómo adaptar su estilo, cómo aprovechar el espacio, poniendo en escena a sus intérpretes y permitiendo en todo momento al espectador observar cómo se despliega su danza. Hasta el más mínimo detalle.

El kova, en su precisión rítmica, en esa obsesión (diríamos) por dibujar el espacio, apresarlo, habitarlo, conectarlo a la pulsión de los cuerpos, se adapta perfectamente a las coordenadas de lo que un espectáculo como Sonoma entiende por la tradición: el ruido (las risas, los tambores), la infancia revisitada a través de un pasaje musical de Debussy, la luz y la oscuridad, los orígenes y lo ancestral, lo familiar, lo sagrado, lo profano y el éxtasis de sentirse vivo. Sin necesidad de un hilo argumental, confiando en ese lenguaje compartido de los sueños y de una mirada casi infantil, Morau describe un catálogo de ritos, una sucesión de impresiones, siempre femeninas, que ponen en escena esa fuerza atávica, ese grito primigenio. Que convierten una pantalla de luz en esa luna que se acurruca cada noche en las llanuras o que, a través de la presencia permanente de la música, conectan esa tradición con la raíz folclórica que tenemos en común con otras culturas.

En Sonoma abundan los pasajes de una plasticidad apabullante, desde esa bellísima corona de flores al éxtasis de la tamborrada final, del escenario virado a rojo a esa imagen de juegos y curiosidad infantil rodeada de unas esferas de luz que se asemejan a luciérnagas en la noche. Pasajes, casi cuadros, que Morau sabe empastar con la danza, procurando que su cuerpo de intérpretes habite ese espacio desnudo, evocado, imaginado. Procurando, también, que el espectador tenga un acceso total. Que escuche, observe, sienta y comparta un éxtasis parecido, de manera que también nosotros nos confundamos con el escenario. Entre lo que vemos y lo que nos mira. La evolución creativa de La Veronal no puede resultar más fascinante, más llamativa. Esta Sonoma podría ser una pintura viviente, un aquelarre sensorial o una instalación sobre el paso del folclore en nuestro presente. Y, sin embargo, en todo momento se las ingenia para revolver al espectador en su asiento, para agitar el espacio escénico entre espasmos de danza y la pulsión de unos cuerpos que, aquí más que nunca, retratan ese rito que no cesa. Fruto de ello, el furor final con el que el grupo de intérpretes miran hacia la luz entre los gritos de éxtasis y el sonido atronador de los tambores. Como dice el texto escrito por Violeta Gil y Carmina S. Belda:

Nosotras que movemos la tierra con la rabia de los tambores.

Que hacemos bailar a los ejércitos.

Que giramos con los planetas alrededor del sol.

Somos la primera bruja.

La primera hoguera.

[…]

La última oportunidad.

La revolución.

Crédito de foto: Anna Fàbrega ©