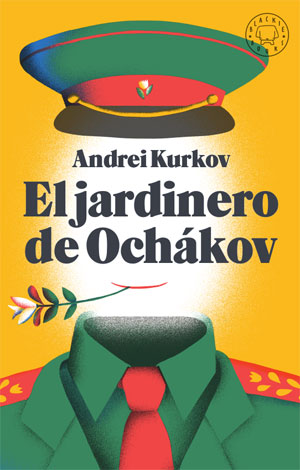

El jardinero de Ochákov, de Andrei Kurkov (Blackie Books). Traducción de Marta Rebón | por Juan Jiménez García

Vuelve Andrei Kurkov. Sin pingüino. Además, ahora estamos en el año 2010 y todo tiene que ser diferente a la grisura de los años soviéticos. Como en algunas escenas cómicas, uno corre y corre y corre y de pronto se da cuenta de que ha vuelto al lugar de partida. Sería algo así: Rusia ha corrido locamente durante años para acabar encontrándose con algo parecido. Sí, claro, ahora hay democracia, aunque siempre salga el mismo o los mismos. Y libertad. Siempre que hagas lo que alguno quiere. Y se puede escribir sobre cualquier cosa, aunque peor. Bueno, tampoco sobre cualquier cosa. El caso es que ni tan siquiera hablamos de Rusia, porque Kurkov es ucraniano, y escribe novelas que transcurren en Ucrania. Y aunque nos han insistido que son dos países completamente distintos e incluso enfrentados, por qué narices los confundimos una y otra vez. Esos misterios sin misterio…

Estamos, decía, en el 2010. Un día de esos días que van hacia el invierno (que por allí es casi todo el año y por aquí nunca) aparece un jardinero en casa de Yelena Andréievna. Es de las pocas cosas que tiene. Un jardín y un hijo, y el hijo no está por la labor de trabajar, si hemos de ser precisos. Y no porque sea muy joven (aunque ahora la juventud es interminable), sino porque se dio un golpe en la cabeza de pequeño. Y aunque causa y efecto no están nada claros, a veces es suficiente. Madre e hijo han dejado Kiev para marcharse a Irpín. Es decir, han pasado de urbanitas a provincianos, pero también han logrado una cierta estabilidad económica, que es como se llama a la precariedad en algunos sitios. Stepán. Ese es el nombre del jardinero. Y es de Ochákov. Stepán tiene un tatuaje, pero el tatuaje ha crecido con él hasta deformarse y resultar incomprensible. Con la ayuda de un amigo informático, Kolián, el hijo, Ígor, logra reconstruir la imagen original. Y ahí empieza todo. En Ochákov Stepán encuentra unas maletas, en las maletas objetos de valor convertibles en dinero, objetos de valor sin más y un traje de miliciano con los bolsillos repletos de viejos rublos soviéticos. De todo esto, Ígor saca el traje y algo de dinero para una motocicleta en primavera. Pero la sorpresa es que el traje es una máquina del tiempo. Un poco limitada, porque solo va hasta 1956 y siempre le deja a uno en el mismo sitio: Ochákov. Allí conocerá a una pelirroja, un mafioso, un escamoteador de vino (y a su madre) y algún que otro problema.

Humor, intriga, vida. Andrei Kurkov confunde periodos y destinos, mientras las personas son una continuación de ellas mismas. Tal vez los traficantes de antes sean los empresarios de ahora. Las milicias siguen. Y las pescaderas. Y la miseria. Un montón de cosas. Sin embargo nada es igual. Nuestras derrotas, eso sí, se parecen, soviéticos o ucranianos. Veo en la televisión un desfile de rusos en Crimea (que en algún tiempo fue rusa, en otro soviética, en otro ucraniana, en otro rusa, y ahí sigue). Celebran el día de la victoria (sobre los nazis), vestidos con uniformes soviéticos, claro. Llevan las fotografías de aquellos que estuvieron y algunos no llevan ninguna fotografía porque son ellos mismos los que estuvieron allí. Niños, mujeres, hombre, ancianos. Y Putin. Año 2019, año 1945. Y ni tan siquiera necesitamos una máquina del tiempo. Tal vez la obra de Kurkov solo sea una constatación de que el tiempo no existe. Y será verdad.