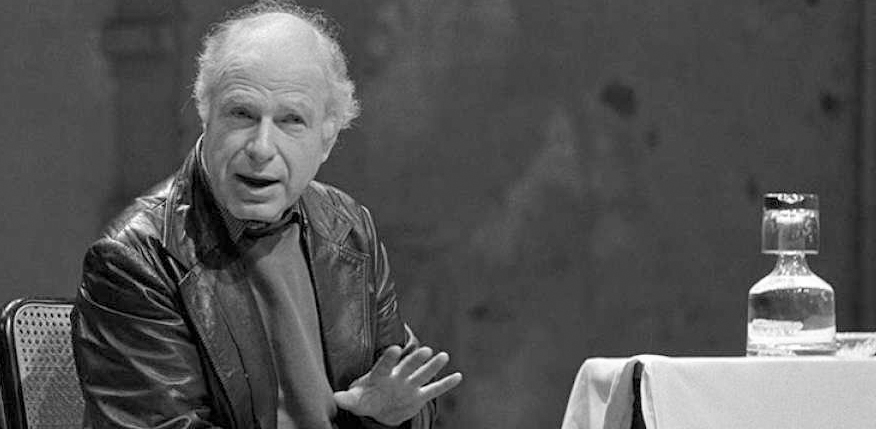

Punta de la lengua, de Peter Brook (Continta me tienes) Traducción de Diana I Luque | por Juan Jiménez García

La lectura de El espacio vacío es la de uno de esos libros que se ha estado esperando durante mucho tiempo, como una manera de ordenar nuestra relación con el teatro. De dar forma a unas intuiciones imprecisas. Peter Brook no es solo uno de los mayores directores de escena de nuestro tiempo (más allá de premios, que no necesita, porque tan solo es necesario ver cualquiera de sus obras, aunque ya no pueda ser en un escenario), sino un maravilloso observador que, además, tiene la capacidad de trasladar (y transmitir) esas ideas en palabras. Por eso sus libros son no solo reveladores sino también una estupenda lectura. Punta de la lengua, ahora editado por Continta me tienes, es una reunión de textos breves que conforman un libro, pequeño pero pleno, lleno de ideas, sensaciones y pensamientos (suyos y aquellos que nos provoca, lo cual debería ser una necesidad en este tipo de libros, pero es más bien una rareza). Textos sobre la lengua, sobre el espacio vacío o sobre Shakespeare. Y no es difícil encontrar ahí buena parte de aquello sobre lo que giran las preocupaciones de Brook. Y, por extensión, sobre ellos también debería girar buena parte de nuestros pensamientos sobre el teatro.

Peter Brook se marchó hace cincuenta años a Francia. No era solo cambiar de país, sino cambiar de lengua. Tardó un tiempo en entenderlo (tal vez hasta su primera representación en aquel idioma). No es una cuestión de sonoridad, de expresividad, sino algo que va más allá. Una cuestión incluso de tiempo. Una de sus reflexiones más bellas es como se destruían las obras de Shakespeare cuando los actores franceses empezaron a hablar más despacio. Y es que si los ingleses dicen palabras, los franceses dicen pensamientos. Algo que se desprende incluso de la construcción de las frases. La diferencia entre conocer e intuir. Laurence Oliver entrenando los músculos de su cara haciendo muecas escondido tras un periódico mientras viajaba en tren. Madeleine Renaud capaz de hablar a la velocidad del rayo sin que se perdiese ni una sola de sus palabras. Ese momento en la relación con las palabras cuando estas quedan en el puro espacio, sin más.

Tras las palabras, el teatro, el espacio vacío. El vacio. La necesidad de saber qué queremos expresar, frente a la abstracción de los proyectos. La forma como transmisión del significado, como la inspiración necesaria de la búsqueda. Su historia de un grupo de jóvenes que quisieron montar su propio teatro a partir de las ideas del sesenta y ocho y como, cuando dieron con una forma física de montar un teatro ambulante, tras años desarrollándolo, se dieron cuenta de que no habían pensado que era lo que querían representar, nos suena a una historia demasiado conocida (y seguramente no tan romántica) de proyectos construidos desde lugares que poco tienen que ver con el teatro y mucho con otras ideas. Brook cuenta sus inicios (dirigiendo en el Covent Garden la ópera Boris Godunov, con veintitrés años) en La corazonada informe y de nuevo es la búsqueda de ese instante en el que todo desaparecerá para quedar el vacío (como el de un equilibrista en la cuerda). Encontrar las corrientes vitales, esa comunión de público y actores, ese milagro del que cada vez parecemos más lejanos.

Cuando habla de Shakespeare, que para Brook, como para tantos otros, representa la esencia del teatro y también el todo, habla de lo elevado y lo terrenal. De lo esotérico y lo profano. Una reflexión interesante. El momento en el que nos quedamos somos entre el público. Brook habla de un instante fugaz de silencio. Y todo se para. Pienso es sus puestas en escena despojadas de todo lo accesorio (lo cual me recuerda algunas palabras de Francisco Nieva sobre la escenografía) y entiendo que esa búsqueda sea también algo necesario para la obra representada. Habla de los errores continuos de hacer contemporáneo a Shakespeare (y ese es otro mal de nuestro tiempo… o de todos los tiempos). Leer Punta de la lengua es como una cura necesaria contra la verborrea sinsentido que nos invade cada día alrededor de las artes escénicas. Ese potaje de palabras, de términos que no le pertenecen (aunque ya están en su intimidad), por personas a las que hemos entregado nuestros teatros para convertirlos en experimentos sociales en los que es más importante fotografiar el público que a la obra, al responsable político de turno que a los artistas. Quedan algunos lugares perdidos, que tal vez solo sobrevivan lo que sobrevivirán sus responsables. Pienso en como encontré ese momento en el que me quedé realmente solo en La Abadía. Leer a Brook es la felicidad de reconocer porqué amamos tanto el teatro, y la tristeza de que todo se está perdiendo. Uno de sus textos empieza como yo acabaré este. Reclamando aquel material con el que empiezan nuestros sueños: «Palabras, palabras, palabras».