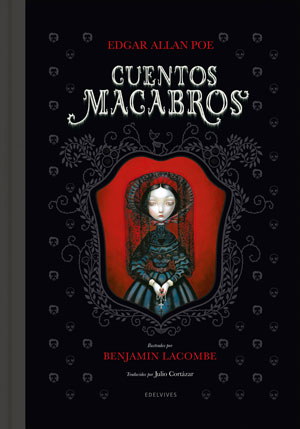

Cuentos macabros, vol. II, de Edgar Allan Poe (Edelvives) Ilustraciones de Benjamin Lacombe Traducción de Julio Cortázar | por Almudena Muñoz

El ilustrador y a ratos autor Benjamin Lacombe ha invertido no pocos esfuerzos en asociar su estilo a una celebración en pastel de lo dramático, lo operístico y lo macabro. No iba a permanecer fuera de su radar durante mucho tiempo Edgar Allan Poe, uno de los escritores que más artistas continúa atrayendo en reediciones y ediciones conmemorativas, aunque no pueda decirse que su prosa haya rejuvenecido de la misma manera.

Los cuentos de Poe son oscuros más allá de los asesinos, el forro de los ataúdes, las catacumbas y las cuencas de ojos vacías; las frases recargadas, los monólogos filosóficos y esquivos conceptos metafísicos suelen espantar al lector contemporáneo más que un esqueleto tras la puerta. Es curioso, entonces, descubrir qué cadáveres puede encontrar alguien como Lacombe tras la severa antología de Poe. Y si en el primer volumen de Cuentos macabros abordó una efectiva, por conservadora, selección de piezas más breves y reconocibles, para esta segunda entrega el viraje es totalmente nuevo.

Para empezar, recoge tan solo seis relatos, apenas concordantes entre sí por estilo, tono y época de escritura. Lacombe parece volver a derrochar láminas coloridas a doble página, empezando por Metzengerstein, el primer cuento que Poe escribió y que más similitudes guarda con el primer volumen y los rasgos más góticos asociados a sus narraciones (la casa maldita, los aristócratas llevados por sus excesos, la locura y los objetos sobrenaturales). A continuación aborda otro nombre de mujer, los más abundantes en los primeros Cuentos macabros y que tanto han hecho por el imaginario de Poe, Eleonora, una extraña pieza con lo que podría considerarse final feliz.

Los siguientes cuatro relatos dan muestra de la variedad narrativa que desarrolló realmente el escritor de Baltimore, aunque sean cuentos dispares y, en cierta medida, difíciles de ilustrar. El número de láminas decrece hasta convertirse en esbozos a lápiz y retratos de personajes rocambolescos sobre el papel, un reto para el dibujante que no debería pasarse de caricaturista.

El barco del holandés errante en Manuscrito hallado en una botella, la reunión más grotesca descrita jamás por Poe en El rey Peste, los complicadísimos mecanismos de El jugador de ajedrez de Maelzel o un conde-momia charlando en perfecto inglés con un grupo de caballeros arqueólogos son imágenes que espolean la imaginación, pero que no parecen semillas tan fértiles en el territorio habitual de Lacombe.

Este giro a un tipo de compilación más diversa y salpicada de humor negro tal vez sea menos estética y demande mucho más al lector que busca escalofríos, truenos y fantasmas rápidos. En la edición de Edelvives nos beneficiamos de las cuidadas traducciones de Julio Cortázar, quien tal vez adaptó tan bien a Poe al castellano porque son cuentos cuya autoría envidia, de los que pican entre los dedos porque los escribió otro y no podrán reinventarse nunca.

Y quizá ese sea el ciclo de eterno retorno de Poe en la ficción. Su condena a ser un muerto resucitado que espanta y genera morbo fascinante a partes iguales, maquillado de nuevo en las morgues de edición, deseoso de vivir para siempre aunque lleguen el momento, la reedición y el polvoriento estante de librería en que nadie entienda sus enfermizas obsesiones nunca más.