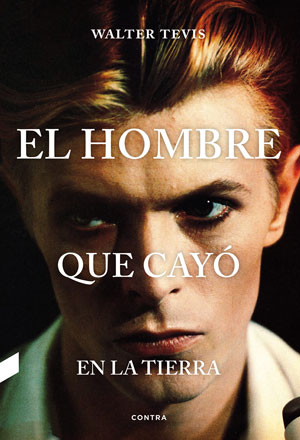

El hombre que cayó en la tierra, de Walter Tevis (Editorial Contra) Traducción de José Mª Aroca | por Óscar Brox

Hubo un tiempo en el que la cultura americana otorgó un rol protagonista a la figura del buscavidas. Para Walter Tevis, fast Eddie Felson no solo era otra criatura nocturna que ahogaba su ansiedad entre mesas de pool y apuestas al límite, consciente de que tal vez más allá del tapete verde de la mesa de billar no había otro mundo. Otra realidad tangible y permeable a las emociones. Como mucho, es un decir, Eddie reflejaba la historia de una cultura agotada, agarrotada por un hambre a borbotones que le impedía conformarse con las cosas sencillas. Que, más bien, le consumía a toda a velocidad, como en esos concursos de baile en plena época de la Depresión en el que vencía quien permanecía milagrosamente de pie. Sin seguir la música, por puro terror y necesidad de supervivencia. Y es que, pase la época que pase, siempre se tiene la sensación de que la Historia de América nunca deja de entenderse como eso, supervivencia. Probablemente, Tevis fue mucho más prosaico que John Fante o Don Carpenter, lo que equivale a decir que no necesitó embellecer cada intento por sacar la cabeza del agua para, efectivamente, narrar ese último gesto humano desesperado. Ese rasgo de carácter en el que se concentra la necesidad de concederse otra oportunidad. Como en el arco argumental que une El buscavidas con El color del dinero, donde un Eddie Felson ya maduro vuelve al redil para aspirar, de nuevo, el aroma a victoria que desprenden las mesas de pool y snooker.

Sea como fuere, los polvos de aquellos años 50 traen los lodos que proyecta un relato de ciencia-ficción como El hombre que cayó en la tierra, parido prácticamente cuando las brasas del sueño de revolución se habían extinguido. En tiempos de existencialismo taciturno, de nuevas guerras frías y horizontes encapotados por la falta de consenso humano. O, dicho de otra manera, habían muerto eclipsadas por el tremendo entusiasmo que las engendró. Y es que, capítulo a capítulo, Tevis toma la imagen de Ícaro, consumido en su caída, como ilustración de esta pequeña historia de soledad y fracaso. Bella metáfora para desentrañar la derrota de esa otra generación que, una vez más, decidió concederse una nueva oportunidad para atrapar todos sus anhelos. Así, Thomas Jerome Newton desciende a la tierra en busca de una respuesta para la cercana extinción de su planeta de origen. Frágil, retraído, genial, su llegada empalma con la explosión tecnológica de un mundo que descubre en las nuevas patentes técnicas un horizonte de esperanza con el que, tal vez, ya no contaba. Y, sin embargo, Tevis narra cada episodio con garbo pero con lástima, adelantándose a la caída de su (anti)héroe a manos del progreso, de las personas, de nuestras contradicciones internas, de la falta de asideros que nos precipitan al mayor de los abismos. A ese fracaso que para fast Eddie simbolizaba perder una partida contra Minnesota Fats y que TJ Newton refleja a través del progresivo deterioro de su cuerpo, humano demasiado humano.

En cierto sentido, El hombre que cayó en la tierra funciona como perfecta parábola de un tiempo que, ante la falta de certidumbres, buscaba en la promesa de otros mundos la respuesta a sus ansiedades cotidianas. Frente a esa literatura americana que abundaba en el universo rural o en los dramas íntimos de casas de muñecas (estilo Yates, por ejemplo), los quiero y no puedo que marcaban la línea divisoria entre una América y sus otras configuraciones, Tevis apuntaba con fuerza hacia una cultura encerrada, enrocada, acorralada por sus sueños. Solitaria, triste y final. Para la que la bonhomía de personajes como Nathan o Betty-Jo, comparsas de TJ Newton en su revolucionaria cruzada hacia el futuro, no era más que un falso momento de esperanza dentro de la espiral descendente. Una pausa. Un poco de aliento para afrontar la caída. Un algo en mitad de la nada. Como los sueños de extraterrestre que se topan con la mediocre realidad de un país sin sueños. Sin vida. Tan jodido que es el extranjero, el buen salvaje del espacio exterior, el que desnuda sus costuras. Sus inconsistencias. Nuestras contradicciones inevitables.

Lo hermoso de un relato tan sencillo como el de Tevis, diríamos, es que nos recuerda nuestras debilidades, las flaquezas que, entre la frustración y la fortuna, nos constituyen. La derrota, el éxito fugaz, las emociones que inflaman ese preciso momento en el que las cosas parecen encajar antes de difuminarse en el espacio. Y aunque, efectivamente, el protagonista de El hombre que cayó en la tierra no sea un humano, aunque solo se le parezca, qué difícil resulta no observar en su soledad, en su aflicción y melancolía, la de una generación que pasó de batirse el cobre en la mesa del snooker a encerrarse en su interior deseando, día tras día, que todo cambiase. A mejor. A peor. Qué importa. Que cambiase, como los tiempos de aquella canción de David Bowie, para al menos poder decir, esta vez sí, que estaban vivos. Que habían encontrado esa vida tantas veces desdibujada. Que se reconocían en sus acciones, en sus anhelos, en sus decisiones. En esa eterna búsqueda de uno mismo, de una identidad y sus raíces, que representa el fundamento de una cultura. De un país. De un sueño que nunca queremos que termine.

[…]

Si no quieres perderte nada, puedes suscribirte a nuestra lista de correo. Es semanal y en ella recordaremos todo lo publicado durante los últimos días.