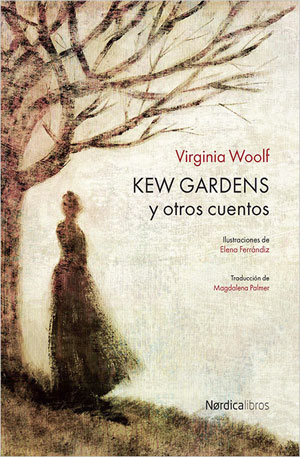

Kew Gardens y otros cuentos, de Virginia Woolf (Nórdica) Traducción de Magdalena Palmer. Ilustraciones de Elena Ferrándiz | por Almudena Muñoz

Al emplear el término ‘impresionista’ para aquellas luminosas composiciones (en óleo, en partitura, en papel) que florecieron entre el último cuarto del siglo XIX y el primero del XX, la descripción pretende ser inmediatamente positiva. Sin embargo, la obra en la que pueden diferenciarse sus partes acaba resultando la más triste de todas: en cada pincelada se aprecia su función, no diluida en un movimiento de conjunto, y también su soledad. Tal vez por ese motivo las exposiciones sobre impresionismo se han convertido en el comodín de los museos, por su popularidad y prolijidad, y en cierta medida por ese desafío entre la imagen que transmite una calidez inmediata que, a su vez, como en las horas más soleadas, arroja muchas sombras violentas.

Virginia Woolf, banderín del modernismo inglés, también escribía como si pintase a la sombra de un campo de la Provenza, contemplando los motivos de dicha para transmitir una disección parte a parte. Observa esos elementos peleando contra la indiferencia y el empequeñecimiento, de modo que los grandes temas de la Humanidad y de su tiempo se desvanecen dentro de una cápsula idílica que, no obstante, es totalmente fría, solitaria y sin escapatoria. La obra de Woolf fue la mejor versión escrita del estado depresivo, algo que no debe entenderse negativamente, puesto que al menos procuró transformar la enfermedad en una explicación bella y lúcida, a ratos ininteligible, como su propia dolencia a ojos de los demás. Woolf, que siempre parece ejecutar una simbiosis absoluta con los protagonistas de sus historias, recoge las razones para la felicidad y decora con ellas la estancia antes de reconocer que no se conmueve ni se siente más reconfortada, como las famosas flores de la señora Dalloway.

En este pequeño recopilatorio de relatos, que dura lo que un té y el paseo de un abejorro, quedan reunidos tres ejemplos de ese estilo en muy diferentes ámbitos de la existencia y de la literatura. En primer lugar, el cuento más impresionista, que da título al volumen: el Jardín Botánico en Kew, a media hora de Londres, se convierte en pasarela de visitantes que cubren el abanico de edad y procedencia social. El modo en que Woolf describe el emplazamiento puede dar la idea de estar asistiendo a un paisaje pictórico, abierto al exterior, cuando en realidad se trata de otra de esas atracciones planificadas al milímetro para el rico ocioso y el trabajador dominguero. Los saltos que se producen de unas conversaciones a otras obedecen a un impulso aleatorio, pero que Woolf hilvana con la armonía y la belleza que siempre generan una sensación de trascendencia. Como ella misma, los personajes no saben hablar, no saben confesarse, y escogen mirar hacia otros individuos y hacia otras narrativas.

Acompañan a Kew Gardens (1919) otros dos cuentos, y el segundo de ellos, Una casa encantada (1921), suscribe esa idea de observación como tabla salvadora mediante una estructura de relato de fantasmas, que tanto podría tratarse de Henry James tomándose en serio a Oscar Wilde como de Oscar Wilde tomándose a broma a Henry James. La perspectiva de vivos y muertos se confunde haciendo, como es típico en Woolf, que la inquietud tenga un origen existencialista antes que sobrenatural, y que las voces de los presentes y los difuntos terminen siendo indistinguibles las unas de las otras. Esa forma de volcarse en los recuerdos (que, de por sí, ya son representantes de algo muerto) se expande por completo en el último relato del libro, La marca en la pared (1917). A pesar de partir de un motivo también muy querido por la literatura gótica (la aparición de un extraño punto en la pintura blanca, y que el protagonista perjura que antes no estaba allí), la autora se desliza, cómodamente recostada en su sillón, hacia el monólogo que la haría famosa y al que se rendiría en sus obras de más envergadura. Pero, como viene siendo común en quienes están más tocados por la melancolía, el sentido del humor aporta su vuelta de tuerca al motivo terrorífico y devuelve la importancia del azar y del hilo constante de la naturaleza.

Virginia Woolf tenía que centrarse en lo diminuto ante su horror a enfrentarse a un gigantesco pozo de desolación. Eso hace que sus movimientos sean pequeños y lentos, y que este volumen represente fielmente ese espíritu de la escritora, capaz de contener tantos paisajes sin haber mencionado grandes temas; nada más que, como hicieron los maestros impresionistas, una joven estática que da un par de vueltas a su sombrilla, en un prado bajo el sol, y en esos dos giros queda contenido todo el movimiento terrestre. Las ilustraciones de Elena Ferrándiz toman nota de ese propósito, decantándose por esbozos de siluetas y técnicas expresionistas, que convierten a la naturaleza y sus observadores en celebraciones llenas de color y palabras o en el constante asomo de una pesadilla, de una soledad sin remedio.

[…]

Si no quieres perderte ninguna reseña de las que publicamos, puedes suscribirte a nuestra lista de correo. Es semanal y en ella recordaremos todo lo publicado durante los últimos días.