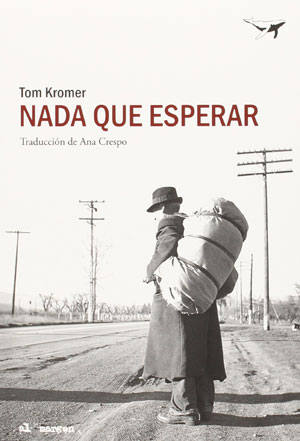

Nada que esperar, de Tom Kromer (Sajalín) Traducción de Ana Crespo | por Óscar Brox

Apenas había rebasado la treintena cuando Tom Kromer concluyó su carrera literaria. Vagabundo durante años escribió su primera y única novela mientras buscaba el sustento vital más básico: tres comidas al día y un techo bajo el que cobijarse. El impacto de los años de la Depresión se hacía notar sobre unas criaturas condenadas a deambular por los márgenes de la sociedad; por los arcenes de las carreteras o en los vagones de carga de los trenes de mercancías. A merced de la compasión ajena. Con unos pocos centavos en los bolsillos, suficientes para distraer a sus estómagos por unas horas. Más que una elaboración literaria, Nada que esperar es la crónica desnuda de aquel tiempo; las páginas de un diario en el que Kromer apuntaba cada experiencia vivida, cada situación en la que se sintió vulnerable y desprotegido. La crónica del dolor y de la vergüenza que su autor escribió en el lenguaje del hambre.

Es de noche. Hace demasiado frío. Kromer ha encontrado un palo y durante unos minutos se debate entre golpear a un desconocido para robarle o apelar a su caridad humana. No son pocas las veces en las que le asaltan las dudas, el estorbo de una moralidad que nadie contempla en una época tan terrible, como si también hubiese de preservar su integridad mientras trata de encontrar alimento. Evitar los remordimientos, el arrepentimiento por reaccionar como un animal capaz de devorar a los cachorros de su misma manada. Conservar lo humano en un tiempo tan inhumano. La mendicidad, la supervivencia, los cuerpos astillados tras tantas noches de lluvia pasadas al raso, los ambientes fétidos, la comida podrida servida como rancho en los albergues cristianos. Kromer apunta cada matiz, registra cada detalle: al benefactor que se marca un tanto ante el público de la cafetería pregonando a los cuatro vientos que va a dar unos cuantos centavos a ese pobre hombre al que tanta falta le hace comer; al policía que sacude sin compasión el saco de arpillera en el que un vagabundo duerme, después de muchas noches, seco; al marica que busca en el sexo con un pobre una excusa para mantener su cama caliente. Kromer lo apunta y lo vive, transmite cada una de sus dolorosas decisiones y cierra los sucesivos episodios como si se tratase de capítulos que nunca volverán a suceder, perdidos en la memoria, borrados por experiencias todavía más duras.

Nada que esperar retrata una época de soledades compartidas, de personajes que han aprendido a hacer su vida al margen. En uno de sus capítulos más delicados, Kromer narra su encuentro con una chica que, forzada por el hambre, ha decidido prostituirse para ganar algo, lo suficiente, que le permita comer. Unidos por el mismo objetivo, casi como una pareja, ambos tiran de picaresca para hacerse con unos pocos alimentos con los que pasar los siguientes días. Para su autor es esa la única mentalidad posible: el aquí y el ahora, la próxima comida, la noche que viene… Nunca ha resultado tan doloroso un relato, sin esperanzas, sin la sensación de que se atisba un final para ese horizonte de pobreza. La escritura de Kromer encadena un episodio tras otro como pisadas que se desvanecen en el suelo de la Historia; anécdotas en las que solo pueden crecer lecciones morales, nunca algo parecido a una vida. De ahí que cada capítulo parezca, siempre, volver a empezar. Colocar a su protagonista en la casilla de salida, ante una nueva noche lluviosa, sin blanca ni cobijo. Con hambre.

Más que cultivar un estilo, a Kromer le preocupa capturar todo lo que ve. Todo ese horror que sus ojos cansados han aceptado como habitual. Los olores insalubres, la gente que agoniza en el camastro de al lado, la comida que provoca arcadas. En ese sentido, Nada que esperar es como uno de los personajes con los que se cruza su protagonista en un momento de la novela: otro vagabundo que le enseña cómo conseguir varios dólares con un simple donut rancio. Cada episodio del libro enseña, muestra y contempla las dificultades para conservar la dignidad y la humanidad; el coste y el sacrificio de la mendicidad y las continuas agresiones a las que somete una sociedad indiferente al dolor de los demás. Ahí queda ese instante de terror cuando la agonía de un mendigo interrumpe el sueño de los compañeros de albergue. O la falsa caridad cristiana que busca en los más débiles una excusa para extender el manto abrasador de la redención católica. Ahí queda el rostro envejecido de Kromer, la conciencia de que ha perdido los años más maravillosos de su vida vagando entre caminos sin asfaltar y edificios en ruinas. Ahí queda el cadáver de un muchacho que se creyó capaz de subir a un tren en marcha.

De no haber sido vagabundo, tal vez Tom Kromer tampoco habría llegado a ser escritor. La sensación devastadora que invade a Nada que esperar y al puñado de relatos que acompañan a la edición es la de estar leyendo una biografía del hambre en la que cada palabra está escrita desde las entrañas, con el estómago vacío. En la que el terror de su autor se cifra en el miedo a abusar, a dejarse llevar por la violencia, a perder algo tan elemental como la humanidad, por un poco de calderilla para distraer el hambre. Pocas veces un texto se ha presentado más desnudo, más desprotegido, más humano. Esta es la historia de una América contada desde sus tripas vacías, en las que la generación perdida que sufrió el impacto de la Depresión gastó toda su vida en darle esquinazo a ese enemigo invisible del que no podía huir. El hambre.