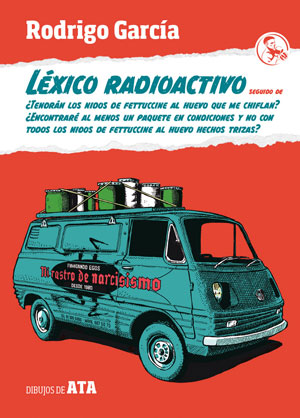

Léxico radioactivo, de Rodrigo García (La uña rota) Ilustraciones de ATA | por Óscar Brox

Vocabulario sulfúrico. Ya sea en formato breve, por escrito o en una pieza escénica, cuesta no sentir la onda expansiva de los textos y temas de Rodrigo García. Esa forma tan particular de cultivar una estética de la incomodidad que picotea un poco de todo: de la parte alta y también de los sótanos de la cultura, de lo abyecto y del chiste sin gracia, de la violencia y de esa rara belleza que nace de las cosas feas; de los encuentros, casi, accidentales entre materiales aparentemente desconectados entre sí. De John Wick 4 (sic) a, qué sé yo, Pausanias. De un tiempo a esta parte, García ha emprendido una suerte de ejercicio de lectura con el que tocarle las narices a un cierto establishment cultural. O, mejor aún, a una forma de hacer, de entender y practicar, la cultura. Un ejercicio siempre radiactivo, heterodoxo sería quedarse corto, en el que las páginas, o las imágenes que pone en escena, rezuman la necesidad por desarmar la manera mediante la que leemos nuestro presente. Más que la vocación de incomodar diría que estos textos nos preguntan por todo aquello que nos incomoda. Meten el dedo en el ojo, sacan la lengua y rocían con sal la herida más reciente. Se ríen de la belleza canónica y brindan con lo vulgar, con lo sucio y lo bajonero.

Resulta curioso pensar que, de no ser por las alusiones a la pandemia, Léxico radioactivo podría parecer un texto de otra época. Lo pienso al ver las ilustraciones sucias de ATA, con ese dibujo entre granulado y grasiento, avasalladoramente provocador. Y lo pienso, también, al leer las imprecaciones de Rodrigo; su forma de mezclar la reflexión con un tono deliberadamente bufonesco, con el que digerir un poco mejor su caricatura de la sociedad actual. Digo de otra época, los 90, por ejemplo, porque creo que era un momento en el que todavía existía una sensación de vértigo ante lo que la sociedad podía llegar a dar de sí. Acababa un siglo y todas las promesas de la ciencia-ficción, de la buena o de la mala, nos ponían sobre la pista de una vida digital aún en pañales. En definitiva, aún no habíamos aprendido a decepcionarnos, de manera que teníamos espacio para hacer el burro y probarlo todo, conservar esa especie de inocencia moral a la que nos gustaría provocar y tirar de las trenzas hasta la saciedad. Hago un paréntesis: creo que García siempre sabe cómo retratar esa inocencia moral; también la densa atmósfera moral en la que nos movemos, por mucho que a cada generación se nos llene la boca reclamando una emancipación (social, espiritual, sexual, etc.) que nunca termina de llegar completamente.

En Léxico radioactivo hay lugar para un profesor pervertido, una adolescente cuyas tetas habría filmado Russ Meyer en sus mejores tiempos, una iconosfera cultural plagado de todos los detritos habidos y por haber, y una saludable mala gaita con la que García se carcajea de todo. Bueno, es justo decir que hay risa y crítica, fogonazos de reflexión infiltrados en el lugar menos pensado con los que su autor retrata a una sociedad infantilizada y encantada con sus reglas morales. Con la corrección, que es uno de esos conceptos que flotan en el ambiente cuando quieres suavizar tus inclinaciones ultraconservadoras. Con la perversión que provoca lo correcto. O dicho de otra manera: el dedo acusador, la mirada condescendiente. En sus textos, en su teatro, García cambia el dedo índice por el corazón, si bien todo lo que escribe, todo lo que barrunta, busca la complicidad con el lector/espectador. Yo lo veo como un ejercicio de filosofía práctica, solo que aquí el cielo estrellado que perseguía a Kant es el escote en forma de V que exhibe sin pudor alguno Candi. Se trata de proponer estímulos, jugar con ellos, accionar resortes y palancas, tocar unos cuantos huevos, dejar que el texto palpite al ritmo de nuestra paciencia y preguntarnos, finalmente, qué es lo que nos molesta tanto. ¿La falta de pudor? ¿Los chistes zafios? ¿La forma con la que se embarra lo culto o lo bello? ¿O quizá la tenacidad con la que Rodrigo es capaz de hacer algo bello con lo que nos disgusta?

Si la palabra no estuviese tan quemada, no resultase tan funesta, habría que pensar si estos textos, la primera de las microrroturas que edita La uña rota, no nos invitan a reflexionar sobre lo que es la libertad creativa. Sobre si un creador, en una época tan condicionada como esto, en un espacio cultural que a veces responde a las premisas del márquetin y de un MBA, puede todavía ser libre en lo que escribe, en lo que imagina. La radiación de las palabras, la chufla con los referentes y esa manera de intimar con la filosofía han convertido a Rodrigo García en un mutante, en un inconformista. Este texto podría ser, a lo Lautréamont, un encuentro fortuito. Un ejemplo de cómo derrapar por la cultura contemporánea cuando de lo que se trata es de huir de la corrección, de la moralina y las convenciones sociales. Lo bello del intento, como en todas las obras de García, se halla en la pasión con la que se agarra a sus materiales. Ese ardor casi festivo, definitivamente lúdico, con el que retrata lo moral libre de sus ataduras. Que es como decir a salvo de su extinción. Es ahí donde hay que localizar su obra, donde nace y muere su teatro. Su potencia creativa. Su poética y su estética de la incomodidad.