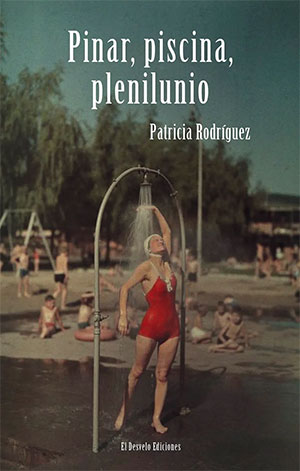

Pinar, piscina, plenilunio, de Patricia Rodríguez (El Desvelo) | por Gema Monlleó

No todas las piscinas son felices. El primer requisito para que una piscina sea feliz es que exista, que sea ya piscina, que no sea “proyecto de”, que podamos ver el azul del fondo a través del agua.

En Piscina, uno de los tres relatos que componen Pinar, piscina, plenilunio de Patricia Rodriguez (Valladolid, 1975), la piscina es un agujero en el jardín, un socavón de tierra excavada, un talud de turba a la espera de ser trasladada. Y es en ese hueco, en esa no-piscina-todavía, en ese todavía-no-espacio-feliz del chalet de la urbanización (también) en construcción (sobrevuela Jorge Dioni López y su La España de las piscinas -Arpa, 2021-) donde Rodríguez rubrica la soledad y el nihilismo malsano de la protagonista, la propietaria de la casa la noche en que esta organiza una fiesta.

“El interior de ese foso gigante de tierra concentra una energía apagada. No suscita la ilusión que tienen otras estructuras en proceso de construcción. Elevaciones en vez de enterramientos.”

España, años 80. Parcelas, urbanización, piscina. El triunfo social en el título de propiedad de una tierra sin nombre. Verano. Clima seco, césped agostado. Hijos intercambiables en una mezcla de niños diluidos en la pandilla del paréntesis estival. Casas edificadas cerca de otras casas, casi sembradas, en un radio que puede recorrerse a pie en menos de una hora. Microciudad horizontal en la orilla lejana de la macrociudad vertical.

Y una fiesta que inaugura el verano.

Ella, la madre, la esposa, la propietaria, quiere marcar territorio, quiere constatar a ojos de los demás su “aquí estoy yo” (“una fiesta representa una ocasión idónea para subvertir el orden, para rendir mi autoridad y reconquistarla en cuestión de dos y tres horas”). Más maléfica que no Gatsby, su dios es el dinero pero dudo de cual es su religión. Aspirante a reina del asentamiento de propietarios hipotecados en un laissez faire propio de la época, adinerada y mandona, elegantemente cruel y manipuladora (“Les hago prometer a los niños que recordarán a sus amigos la recompensa que van a tener si consiguen que sus padres vengan a la fiesta”).

Comienza la fiesta y los vecinos son descritos (desde los ojos de la innominada ella) como un catálogo de pobres diablos. Desde el (su, el posesivo no es baladí) arquitecto y esposa, a vecinos “padres de…” con pocas habilidades sociales (“se comportan como si su naturaleza corpórea fuese una carga”), desde la mujer que llega sola (“es como si viniera en representación de un divorcio, de una viudedad prematura o de una pareja enemistada”) a los que no han alcanzado la “modernidad” (sic) y siguen enarbolando una sencillez que “ha dejado de ser una virtud moral”, e incluyendo a los matrimonios tipo “concursantes ideales de un programa de televisión” (el desprecio, sutil o no, en los comentarios interiores de la anfitriona es constante). Ella los ha invitado, ella va a utilizarlos. Primero como constatación de su propio éxito, como épaté ante el marisco y las bebidas escogidas por su alto precio. Después como dominación a ratos sutil a ratos explícita (“sólo quería que vinieran para poder verlos, que salieran de sus coches y de sus casas para formar alguna idea sobre la vida de esta nueva subespecie a la que yo también pertenezco”).

Si en El nadador (John Cheever, 1964) Neddy terminaba siendo el paria, en esta fiesta en el interior de una casa con piscina en construcción, los parias van a ser todos los invitados. Si en El nadador las fiestas alrededor de la piscina eran celebraciones conjuntas de un estatus, en Piscina organizar una fiesta es un acto de dominación sobre los demás (“vas a comer esto, vas a beber esto”). Ella, la anfitriona sin nombre, observa a sus congéneres mostrándose al lector con cada vez más rasgos de sociopatía, hasta que entendemos el por qué de la fiesta veraniega en el interior de la casa (“Necesitamos algún fenómeno que nos sacuda de esta placidez estival tan desgastada”). Se me aparecen los Funny games de Michael Haneke (1997 y 2007) cuando los invitados quieren salir al jardín y constatan que la puerta de acceso desde el magnífico salón a doble altura está cerrada. Veo la sonrisa cruel de Michael Pitt y Brady Corbet en la de ella mientras deja caer las llaves del chalet en la habitación de los niños. Como ratones enjaulados (no en vano son las mascotas de la casa) los adultos, incapaces todavía de saberse ni ratones ni encerrados, beben, comen, fuman, bailan en una especie de comunión etílica entre restos de bizcocho de Saboya y cubiteras llenas de agua. Mientras ella, aburrida en su vida fácil, encuentra diversión en la “ventriloquía”, en manejar los hilos emocionales de los invitados a voluntad, en la atención microscópica a las debilidades que ponen de manifiesto los nervios. ¿Estamos encerrados, se preguntan? ¿Están realmente encerrados?

La no-piscina, la zanja excavada, es testigo del juego. El palet de sacos de cemento sin desembalar se me antoja metáforico de la patética construcción de una imagen social. El agua que no está, que no cubre, no desvela ni purifica. El bordillo, todavía no cimentado, no puede ser aún el de la felicidad. Este mi Ciclo del Agua topa hoy con las hileras de ladrillos de un foso gigante que será piscina pero que de momento es sólo vacío.

Como en las fotografías de Txema Salvans en su serie Perfect day el conjunto de parcelas de Piscina, a tenor de la extraña velada, se nos antoja como un conjunto “campestre” inhóspito, de pretendida desconexión urbanita pero de ligadura fatal a unas miserias que es imposible disfrazar. Sigue corriendo el alcohol, efluvios de conversaciones se pierden en la noche, la fiesta de inauguración se celebra entre el desasosiego, “nadie tiene teléfono en una casa de verano”… España, años 80. Parcelas, urbanización, piscina.

“Las cosas que alteramos reclaman su estado original. Es una especie de memoria sustancial. De la nada, a la nada; del suelo, al suelo.”