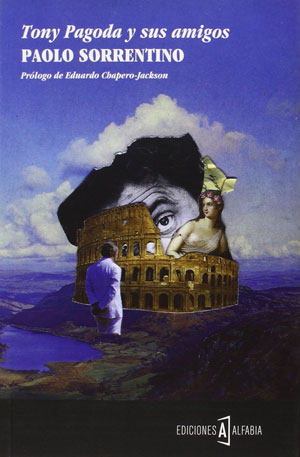

Tony Pagoda y sus amigos, de Paolo Sorrentino (Alfabia) Traducción de Víctor Balcells | por Óscar Brox

La velocidad de las cosas empieza a convertir nuestros recuerdos en una especie de nostalgia de la nostalgia. Con la memoria todavía fresca, algo nos dice que tenemos que echarlos un poco de menos. Casi sin darnos cuenta conjugamos nuestros sentimientos en pasado, a través de unas vivencias embalsamadas en lo más profundo de nuestro interior. Así, añoramos añorar aquel primer beso, aquel primer sexo, aquella primera belleza o aquella ilusión inicial. Como si nuestros relatos necesitasen, una y otra vez, reconquistar el terreno perdido con el tiempo. En lugar de construir nuevas historias preferimos desenterrar las antiguas. Paolo Sorrentino elevó esas sensaciones a película con La gran belleza. Sin embargo, la publicación en castellano de una de sus novelas, Tony Pagoda y sus amigos, añade una serie de matices a lo que su largometraje ponía en escena: la fuerza de ese mundo vacío, la vida, a la caza de emociones.

Tony Pagoda, como tantas otras criaturas de la cultura italiana, es un observador. Se dedica a pasear por los alrededores de su realidad y anotar cuidadosamente sus pequeñas reflexiones. Tanto da si ese paisaje está construido con recortes que juntan en un mismo plano a Carmen Russo y a Carmelo Bene, a la canción ligera del Festival de San Remo y a la prosa agria de Louis-Ferdinand Céline. Al final, unos y otros reflejan ese mundo grotesco y sensible que describe la mirada de Tony. Porque, en lugar de otorgar a su protagonista la ventaja de narrar una biografía al uso, Sorrentino nos conduce a través de todo lo que ve y escucha en ese magma de recuerdos y viejos fantasmas que hacen su vida mientras todo avanza. O cómo evocar nuestra vida a partir de las de los otros.

Bajo la superficialidad de algunos de sus personajes, Sorrentino aprovecha para deslizarnos una idea sencilla: eso con lo que elaboramos aquello que somos, nuestras respectivas experiencias, está hecho unos zorros. Llamadlo comodidad, o quizá terror, pero nuestras vidas empiezan a tener tan poca sujeción como una dentadura postiza. Y mirar al pasado supone un ejercicio demasiado doloroso, casi un recuento de cicatrices y deudas. Mirar al pasado o, simplemente, buscar razones por las que vivir merezca la pena. O simplemente buscar sin saber qué quieres encontrar, llevar a cabo ese ejercicio continuo de cirugía estética sobre nuestra memoria para transformarnos en momias del destape como Russo o en ilusionistas fellinianos como el mago Silvan. En camorristas que abren un negocio en Nueva York o en viejos verdes que necesitan afecto y lo hallan en un local de striptease. Ese momento álgido en el que cada decisión tomada nos remite a la siguiente cuestión: ¿servirá para cambiar algo de nuestra vida?

En uno de los pasajes más bellos del libro, Pagoda regresa a aquel lugar, lo más parecido a la hélade para un cantante napolitano, donde cuarenta años atrás fue una estrella: San Remo. Sorrentino narra la aventura como una extraña mezcla entre Fellini y Antonioni, entre el grotesco candor del primero y la relajada distancia del segundo. Nada más desembarcar en la villa, el circo de cuatro pistas formado por músicos arrastrados y envidiosos golpea el olfato de Tony. El azul del mar no huele a nada; mejor dicho, no huele como olía por aquel entonces. Sí, todo parece mantenerse igual, pero eso solo responde a nuestra tenacidad para intentar disfrazar cualquier cambio. En realidad, aquella felicidad se ha perdido. Sorrentino construye su miniatura como una historia que, poco a poco, desplaza su centro de interés hasta recalar en la tragedia de una figura anónima, un hombre con un jersey de cuello vuelto, sobre el que Pagoda dibuja ese vacío en el que él mismo gravita: la derrota de una realidad a la que solo acudimos para resucitar nuestro pasado.

Sorrentino dibuja en Pagoda a un personaje que se acerca a la vida sin un ápice de condescendencia, desdeñoso con esa indolencia que agitamos en la coctelera de nuestra realidad. A ratos hermano bastardo de Jep Gambardella, a ratos hijo de Marcello o de Nanni. Con los ojos bien abiertos y un léxico familiar que dispara párrafos como una ametralladora, sin dejar de notar que hasta en las cosas más feas se asoma un atisbo de ternura. Porque incluso la broma más lograda, aunque implique jugar con las ilusiones de tu vecina y hacerle creer que será la estrella de la próxima película de Zeffirelli, enseña en qué consiste el oficio de vivir. Y, en especial, cómo la vida moderna se empeña continuamente en hacernos creer que no podemos aprenderlo, que es mejor mirar al pasado y conformarnos con lo que tuvimos. Otra broma pesada. Pesadísima, más bien. Sorrentino se ha convertido en un artista a la hora de hablar de esa generación marcada por la melancolía sin melancolía, cuyo problema reside en haber olvidado qué se siente porque se preguntan demasiado dónde se encuentran esos sentimientos. Tony Pagoda, cantante jubilado y paseante de Roma, nos acerca hacia la realidad de ese mundo con el mismo oficio con el que atacaría su repertorio en un chiringuito de Nápoles. Como si todo se tratase de vivir, y nada más. Esa emoción que siempre tratamos de cazar sin saber muy bien que nunca la hemos perdido.