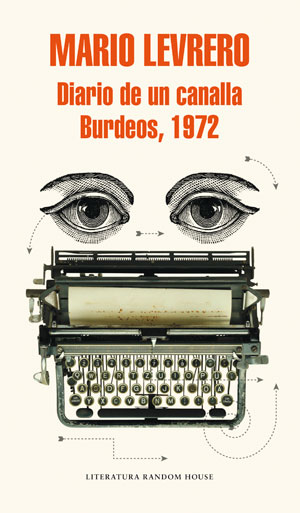

Diario de un canalla. Burdeos, 1972, de Mario Levrero (Random House) | por Juan Jiménez García

¿Habrá llegado el momento de Mario Levrero en nuestro país? No un momento pequeño, de bolsillo, sino uno grande, acorde a sus proporciones de escritor inmenso. Random House acaba de publicar tres novelas suyas, que, como si fueran cajas sorprendentes, esconden en realidad cinco. Y es entonces cuando pensamos que el mundo empieza a ser más justo con este uruguayo que a ratos acabó en Argentina, haciendo crucigramas (y eso es Diario de un canalla), y a ratos acabó en Francia, por cuestiones amorosas (y eso es Burdeos, 1972). Y todo junto, el canalla y Burdeos, son un retrato a ratos divertido, a ratos amargo, a menudo las dos cosas, de un hombre, el escritor mismo. De un hombre y sus fantasmas, animales o con forma de persona.

Mario Levrero (o Jorge Varlotta, que sería su nombre de calle) llega a Argentina buscando sobrevivir a su propia vida de escritor desconocido, desde un Montevideo que no llegaba a reconocerle. Llegó para un trabajo en una revista de crucigramas y se instaló en un pisito con dos terracitas pero sin ningún horizonte al que mirar. Si llamó a su libro Diario de un canalla es porque pensaba ser uno de ellos por haber aceptado un trabajo de oficina por el dinero, haber traicionado a ese escritor (a su vez traicionado por lectores y editores). Allí, en ese pisito, piensa sobre su vida y sobre lo que debió de ser, pero como si fueran espíritus enunciadores, en esas terrazas mínimas acaban por aparecer, sucesivamente, tres animales. El primero es un animal que lejos de evocar visiones beatíficas invoca el asco: la rata. También a Levrero, que vive una lucha encarnizada con ella, hasta que empieza a tomarle algo de cariño y la persigue, ya solo de pensamiento, platónicamente, desde el otro lado del cristal, estudiando su vida de bicho perdedor. El siguiente animal será la paloma (que sí, es una rata con alas) o el Espíritu Santo. Un pichón con necesidad de aprender a volar. Una presencia fugaz que dejará paso a aquel animal con el que el escritor llegará a confundirse: será Pajarito, una cría de gorrión. Juntos vivirán una historia de amor y angustia, de crecimiento, de observancia mutua.

Diario de un canalla es un relato conmovedor, un pequeño libro, un libro grande. Es el diario de una derrota disfrazada de victoria mínima. Es la visión irónica de una vida pequeña, como Pajarito, pero llena de ganas de vivir, como la del escritor. La búsqueda de una salida para escapar de ese reducido espacio de terraza para alcanzar un mundo acorde con la voluntad propia. La lucha por entender y por sobrevivir, contada con un humor y una inteligencia de largo aliento. Una obra ligera que esconde en su interior el peso del mundo. Una obra frágil sobre la resistencia.

Burdeos, 1972 son otras páginas arrancadas a un diario. Un diario escrito desde la distancia que dan los años, reajustando recuerdos. Las fechas son tres décadas después y los hechos tres décadas antes. Y en ese desajuste queda fijada una historia utópica, un relato de juventud, ese momento en el que uno piensa que puede escapar de la mano de una mujer, largarse al otro lado del mundo, vivir en lo desconocido. Para Levrero París no era ningún paraíso perdido y alcanzado, sino un lugar extraño lleno de gestos raros y personas raras que hacían esos gestos extraños. El dinero se va acabando. La paciencia se acaba con el dinero. Sí, ella le quiere, incluso pretende mantenerle, en lo que incluso debemos tomar por un acto de amor y no de compasión (¿o de compasión para consigo misma?). Pero el escritor no está para esas cosas. Desplazado, con una hija adquirida, sin futuro, viviendo un presente anodino en el que ningún intento llegará a ningún lado.

De nuevo una historia triste tomada con un humor demoledor, ese humor en el que uno no se toma muy en serio. O porque se da risa, o porque todo tiene una comicidad con mucho de perdedores que lo intentaron. Ese reírse porque después de todo la vida sigue y porque uno cree en Apollinaire y en esa sucesión de derrotas que llevarán a la victoria. Y Levrero tal vez ganó, o aún sigue en eso después de muerto, buscando su sitio, que es en algún Olimpo personal, asustado de multitudes.

Sos raro como gente, le dijo un día Pascale, esa hija sobrevenida. Con ella termina Burdeos, 1972, y con ella tal vez podría resumirse su vida. Raro como gente, raro como escritor. Único en todo caso, imprescindible también. Un escritor que crece en nosotros con cada libro, como esos nenúfares de La espuma de los días. Cuerpo extraño, cuerpo gozoso que se instala con su lectura y se queda ahí, como el regusto del algo importante.