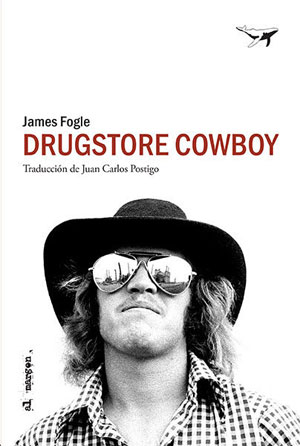

Drugstore Cowboy, de James Fogle (Sajalín) Traducido por Juan Carlos Postigo| por Óscar Brox

Ladrón, drogadicto y escritor. Con alguna pequeña variación, la descripción podría valer para hablar de autores como Edward Bunker o Malcolm Braly, que pasaron gran parte de sus vidas en prisión mientras comenzaban a dar forma a un pequeño, pero inolvidable, corpus literario. Como Braly, James Fogle era natural de Portland, Oregón, la ciudad de Dura la lluvia que cae, de Don Carpenter, y el escenario en el que Bob Hughes y sus compinches, protagonistas de Drugstore Cowboy, desvalijan farmacias en busca de la suficiente cantidad de droga para pasar unos pocos días sin dejarse arrastrar por el mono. Sin embargo, de Fogle tan solo se publicó esta obra, catapultada a la fama por la versión cinematográfica que rodó Gus van Sant, a la espera de que el resto de relatos y novelas que escribió aparezcan editadas. De ahí, quizá, que pese a su brevedad Drugstore Cowboy condense prácticamente toda la vida de sus protagonistas, yonquis que caminan constantemente por el filo de la navaja sin más aspiración que la de llevar una existencia colgados en el sueño artificial de las drogas. Inventando nuevos atracos, robos más o menos rápidos a farmacias y hospitales, con los que tener material suficiente para evitar caer en el vacío entre un pico y otro. El horror vacui de unas vidas que se han acostumbrado a la nada. A pisos de alquiler, habitaciones de motel, ropa robada y tratos con delincuentes de poca monta que les permitan contar con un pequeño aprovisionamiento de pastillas.

Fogle describe los avatares de sus personajes con todo el detallismo que su memoria de yonqui le permite. Las combinaciones y cantidades de fármacos que se inyectan, el precio de las papelinas, las jeringuillas caseras improvisadas con chupetes… Drugstore Cowboy convierte el horror en un paisaje cotidiano. En una rutina que solo se interrumpe cuando sus personajes se quedan sin mercancía; cuando les amenaza el pavo con los primeros estornudos, las convulsiones repentinas y las veloces conexiones neuronales que concentran todo el terror ante ese vacío que la droga trata de calmar. Que ha sustituido cualquier vida posible, destruyendo unos vínculos familiares que ahora se miden desde la necesidad o la dependencia. Pero que, sin embargo, Fogle describe con una extraña ternura, casi lealtad, entre unas criaturas unidas por la aguja. Por la renuncia a un futuro y la huida de un pasado. De ahí que su novela se lea con ese raro frenesí que dispara los párrafos cada vez que Bob planifica un golpe al armario de una farmacia, cuando Diane o Nadine tienen que poner en práctica algún numerito que les permita atraer la atención del personal y dejar campo abierto a Bob para entrar a saco y llevarse los frasquitos de pastillas sin que nadie repare en su presencia.

En cierto modo, Drugstore Cowboy suponía un intento por dignificar a esos parias que habitaban los márgenes de la ciudad. En apariencia, gente como otra cualquiera; en la realidad, malditos desde la cuna condenados a vagar entre chutes hasta alcanzar la muerte o regresar a la cárcel. Figuras lo suficientemente incómodas como para poder vivir una vida normal. Decente. Americana. Aplastadas no tanto por la adicción, sino por la falta de ofertas alternativas con las que disuadirles de fiarlo todo a los placeres de la química intravenosa. Es por ello que Fogle no puede evitar cierta ternura ante unos personajes que son, fundamentalmente, malogrados. Desde esa Nadine, apenas una adolescente, que vive su incursión en el crimen como el instante fatal que la desconectará para siempre de la vida, a la Diane que ha castigado tanto sus venas que ya solo puede pincharse en la mano. O al Tom, yonqui veterano, al que Bob trata de proporcionar una salida de emergencia en los últimos momentos de la novela. La metadona con la que iniciar el desenganche. Otra vida posible, fuera de la cárcel o de los sueños de un pasado de gloria que se desvanece poco a poco.

Lo aterrador de Drugstore Cowboy es ese inevitable sentido del fatum que recorre a sus protagonistas. La sensación de estar acorralados una y otra vez, sin posibilidad de escapar o cambiar de vida. Porque de tanto drogarse han conseguido descubrir uno de esos pocos secretos: que más allá de la jeringuilla, de las cucharas ennegrecidas, no hay nada. Solo existencias vacías. Muertos vivientes que caminan por los márgenes de la ciudad en busca de algo que llevarse a sus maltrechas venas. Se podría decir que la narración de Fogle no está exenta de cierto sentido del humor -sobre todo, con la figura de la policía que le sigue el rastro a Bob-, pero Drugstore Cowboy es, ante todo, el retrato de uno de esos últimos jinetes de la aguja. Ladrón, espabilado y, casi sin saberlo, cronista de una generación nacida con la depresión post-IIGM, que casi se amamantó con las lecciones de la mala vida hasta perder de vista cualquier otra elección vital. De ahí, en definitiva, que el viaje de Bob sea de ida y vuelta, de una redención que se produce a medias, boicoteada precisamente por ese mundo peligroso que envuelve a la drogadicción. Que, a la postre, destruye cualquier posible paraíso que no sea el artificial. El calor que traslada a las venas hasta desbordarse en el cerebro. Ese calor que le ahorra a cualquier pensar en todo eso que ha perdido una vida arrojada, inevitablemente, a la nada.

1 thought on “ James Fogle. Jinetes de la aguja, por Óscar Brox ”