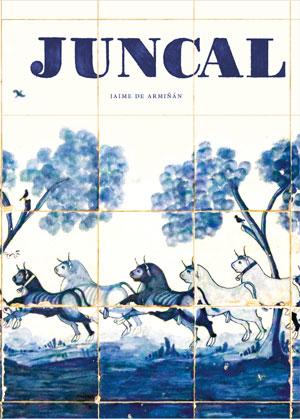

Juncal, de Jaime de Armiñán (Fulgencio Pimentel) | por Óscar Brox

Probablemente, la televisión española vivió su época dorada entre finales de los 70 y principios de los 80, con adaptaciones de obras de Galdós, Blasco Ibáñez, Torrente Ballester o Delibes. Entre aquellos gigantes de la literatura se colaron varios pícaros (uno, por cierto, el que interpretase Fernando Fernán Gómez); y entre tanto pícaro destacó uno muy especial: Juncal, la serie creada por Jaime de Armiñán e interpretada por Paco Rabal. Casi tres décadas después, Fulgencio Pimentel nos invita a revisitar el mundo de Armiñán a través de esta adaptación literaria de Juncal. Una cápsula temporal que serpentea entre los recuerdos de una España en blanco y negro, castiza y entrañable, trufada de grandes personajes y anécdotas. Recuerdos como los de José Álvarez, Juncal, torero caído, mito viviente que cada día saluda a las puertas de La Maestranza. Truhan y pícaro, náufrago en un mundo demasiado moderno para entender el oficio de matador, que cuenta sus memorias y los personajes que las acompañaron.

Armiñán hace de su Juncal un retrato construido, prácticamente, a base de monólogos. Los de Vicente Ruiz, Búfalo, limpiabotas y escudero de Juncal; Julia Muñoz, ex mujer de torero, afligida porque no quiere que su hijo se pierda en el mundo de los toros como ese padre al que nunca ha llegado a conocer; Domingo Camprecios, jesuita y voz de la conciencia del autor; o Teresa, la otra mujer en la vida de José Álvarez. Pero, más que unos recuerdos o memorias de un tiempo de imágenes color sepia, Juncal prefiere sumergirnos en la belleza de todas aquellas pequeñas cosas que, en sí mismas, formaban parte de un ritual: los paseos por la calle Sierpes, la vista del ruedo desde el albero, el pase natural, la chicuelina o la porta gayola, la copa de fino y los torreznos, la manera de deshacerse del miedo de Juan Belmonte, las cornadas y las cicatrices, los trajes de luces y los pasodobles… Qué rara esa habilidad de Armiñán de convertir hasta lo más insignificante en un momento inolvidable. En una de esas cosas destinadas a olvidarse, cubiertas de polvo en un museo taurino o perdidas entre las páginas del Cossío. Pero que en la escritura del cineasta madrileño, sin embargo, brilla con un fulgor especial. A medio camino entre la comedia de costumbres y el genuino amor por unas tradiciones y unos personajes pegados a ellas como la piel al hueso.

Los tiempos cambian y la mayoría de personajes que pueblan la historia de Juncal nos guían por la transición entre las dos Españas con la mirada entelada. Desde la infancia complicada de Búfalo, con tantos posibles finales felices y ese inevitable escenario mínimo compuesto con su caja de limpiabotas -la mejor que nadie haya visto. O desde la inteligencia jesuítica del padre Camprecios, que maneja los hilos de la narración dando forma -y menuda forma- a cada estilo, a cada registro oral, que consigue trasladarnos hasta las entrañas de sus personajes de manera que parezca que los escuchamos de viva voz. En cualquier esquina de una calle de Sevilla, acodados en la barra de una taberna, al sol de la plaza de toros o en ruta hacia Córdoba, Madrid, Portugal o Francia. De ahí, como decíamos, la habilidad de Armiñán para inyectar emoción y carne en sus criaturas, para traer la risa, la ternura o el llanto. Las vidas baqueteadas o los caraduras de gran corazón a los que, tomamos nota, es imposible odiar. Porque, de alguna manera, se han forjado su tiempo entre anécdotas; entre faenas bien rematadas, golpes que nadie esperaba y esa blanda melancolía que sucede cada vez que pensamos en lo que pudo ser y, finalmente, no fue.

Juncal fue, probablemente sin pretenderlo, una pequeña antología de España. Novela de personajes y actualización de las formas de la picaresca; ensayo sobre los usos del castellano y diccionario del toreo y el buen comer. Pero, por encima de todo, fue la obra de unas vidas mínimas, abatidas y malogradas, que se resistían a dejar escapar ese último brillo, ese que albergan los mitos forjados al calor de la sabiduría popular. De ahí que Juncal sea un gigante con pies de barro, cojitranco y con labia, con traje gris perla sombrero, cien pesetas y una cajetilla de tabaco. Capaz de engatusar a una extranjera que lee a Rilke o al portero de un museo taurino que aún recuerda alguna de sus portentosas faenas en una tarde de domingo; hasta a esa hija que no quiere saber nada de él, porque lleva el toreo hasta el tuétano y ni su trabajo en una bodega de prestigio la pueden alejar de todas las emociones que se plasman en la sangre y la arena. Un fantasma, demasiado vivo, de otro tiempo. Pero qué tiempo aquel. Y su historia, o sus historias (según quién la explica), una porción de memoria de un país que, pese a sus sacudidas, aún era capaz de creer en algo. Un sentido de la vida. Una forma de ser. Algo casi intraducible que, precisamente, hace tan magnéticos a los personajes urdidos por Armiñán. Por aquello de que se hace imposible dejar de escuchar sus anécdotas. La ternura con la que describen un tiempo destinado a desaparecer.