El café sobre el volcán, de Francisco Uzcanga Meineche (Libros del K.O.) | por Juan Jiménez García

También hubo un momento para creer en la libertad. Había acabado la Primera Guerra Mundial. Los Imperios, sí, se desmoronaron. Los muertos estaban por todas partes y los vivos (es un decir) en algún lado. El mundo del pasado estaba reducido a escombros y el mundo del futuro era un desconocido, apenas una intuición. Mejor no pensar en él, porque todas las semillas de la Segunda Guerra Mundial habían sido plantadas y se regaban gota a gota, con la constancia que da la estupidez, esa estupidez que nunca se destruye. Hasta nuestros días. Rusia no existía: era la Unión Soviética. Y una idea de un comunismo global se imponía. Tiempos para la política y, atención, la cultura. Tal vez como nunca antes. Seguramente como nunca después. En una Alemania derrotada, todo se hizo más evidente. Y todo se hizo más evidente durante un instante, un fragmento: la República de Weimar.

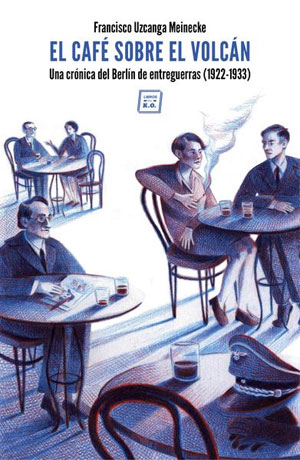

Florecieron todos los ismos. Los que ya estaban y otros muchos. Todo era posible, porque existía la certeza de ser libres, como ese Franz Biberkopf saliendo de la cárcel, sin sus miedos. Solo se necesitaba un café. Alrededor de cada mesa crecían los artistas y sí, cualquiera podía ser artista. Era una cuestión de convicción, de voluntad. No duró mucho. La República de Weimar empezó en 1918, tras la derrota, y despareció con la llegada democrática del nazismo, en 1933. El café sobre el volcán, el libro de Francisco Uzcaga Meineche, empieza algo más tarde, en 1922, pero llega al mismo año. Y todo alrededor de un lugar y sus ocasionales pobladores: el Romanisches Café. Como suele ocurrir, los motivos son un poco misteriosos, pero lo cierto es que en él pasaban sus días buena parta de la intelectualidad berlinesa (y más allá) cuando ser intelectual significaba algo. Y no solo. Las artes, cualquier arte, se reunía allí, y los movimientos entre mesas y grupos eran frecuentes. Cosas que perdimos en el fuego.

La lista sería interminable, pero entre todo, una certeza. En aquellos años berlineses, Alemania se convirtió en el centro del mundo cultural. A diferencia seguramente de París, más autoconsciente, aquellos artistas pensaban en vivir, vivir deprisa, y crear era la forma más segura de hacerlo, empujados por todas las olas, empujando a su vez a todas ellas. Entre todo, como apasionadamente reconstruye Francisco Uscaga Meinecke, las sombras. Las flores del mal creían de aquellas semillas plantadas en el Tratado de Versalles. Los que al principio eran un puñado anecdótico de ultraderechistas, crecían y crecían, impulsados por dos artistas (comillas comillas) fracasados: el pintor vienés Adolf Hitler y el ridículo escritor Joseph Goebbels. Tenían la astucia suficiente para entender las bajezas humanas y el desparpajo para aprovecharse de la ignorancia, el caos y el odio.

Y aquí viene una parte de terrible de un libro tremendamente jubiloso. Entre ese amor por todo de aquellos tiempos en Weimar, se construían unos tiempos que, horror, recuerdan en tanto a los nuestros. Ahora que todo el mundo tiene en la boca la palabra nazismo, lo que la degrada hasta dejarla en nada, este libro es imprescindible para entender el proceso degenerativo de una sociedad hacia su propia muerte y destrucción. Ver como la ultraderecha, los ultranacionalistas pasaron de la nada al todo, nos instala en nuestro propio tiempo. Las mismas negaciones, las mismas afirmaciones, los mismos odios. Todo ellos despojado de la ferocidad con la que resistieron aquellos habitantes de los cafés, aquellos escritores, dramaturgos, pintores, etcétera, que arriesgaron sus propias vidas en ello (y algunos, no pocos, las perdieron). No, no son buenos tiempos para la lírica.

[…]

Si no quieres perderte nada, puedes suscribirte a nuestra lista de correo. Es semanal y en ella recordaremos todo lo publicado durante los últimos días.