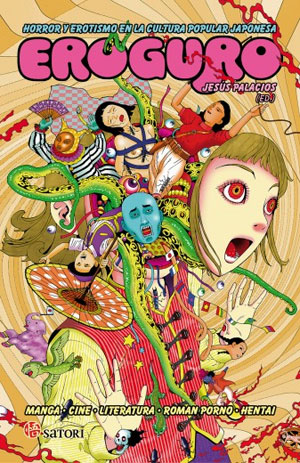

Eroguro. Horror y erotismo en la cultura popular japonesa (Satori) | por Juan Jiménez García

Comenta Jesús Palacios (a cargo de la edición) en su prólogo a este tratado sobre el eroguro, que este género (movimiento, conjunto de circunstancias, agrupación temática, catálogo de perversidades, qué se yo) no deja de ser el reverso de una visión de la sociedad (y cultura) japonesas muy instalado entre nosotros. Como esos eternos observadores distantes, Japón no deja de ser un jardín zen en el que la arena se mueve de acá para allá mansamente, y, agotados por la velocidad de nuestras vidas, soñamos con una vida más tranquila, de película de Yasujiro Ozu. Con crepusculear. Lo cierto es que no deja de ser una simplificación un poco añeja, porque hace ya mucho tiempo que Japón es un puñado de contradicciones cuyo mayor misterio es precisamente como ponerlas unas al lado de las otras. Y la mayor tontería es, precisamente, poner orden en ese supuesto desorden (un desorden occidental). Y digo mucho tiempo por no decir siempre. Tal vez por eso nunca vi especial contradicción entre una película de Kurosawa o una de Kitano o Miike, aunque solo fuera porque en medio de todo estaba Fukasaku o Suzuki. Y así, podría seguir infinitas líneas, que al final trazarían el entramado de una fascinación que viene de lejos. Una fascinación compartida por muchos. En ese reverso, se instalaría el eroguro, conjunción de erotismo, grotesco y absurdo, una manera de entender el mundo que nació allá por los años veinte del pasado siglo (tal vez algo antes) y que lo afectó todo (algunos dirán infectó… también vale). En un Japón que se preparaba para escenificar esos mismos principios en una perfomance de destrucción total llamada guerra.

Intentar una visión pormenorizada del fenómeno no es una cosa simple. Los tentáculos (ya estamos con el humor fácil) son muchos y llegan a muchos sitios. Al eroguro nada le es ajeno. Por eso, deberíamos entender un libro como este, pienso, más como un puñado de espejos que atravesar. Espejos que muchas veces tendrán nombres comunes (como Edogawa Rampo o Junichiro Tanizaki, por irnos solo a la literatura), en la certeza de que hay más, mucho más, y que no todo está a nuestro alcance ni podemos pretender alcanzarlo. Con esa premisa avanzamos de lo general (La era del ero, de Jesús Palacios, suerte de recorrido histórico por aquellos años veinte y sus consecuencias) a lo más concreto (todo lo demás), pasando por tres relatos ilustrativos: El caso criminal de los baños Yanagi, de Junichiro Tanizaki, El sueño a pleno sol, de Edogawa Rampo y El intestino viviente, de Unno Juzo.

En Japón las cosas siguen un cierto orden, después de todo. La literatura, el cine, el manga, se alimentan entre sí y, en una de aquellas, aparece también el cine pornográfico. Japón nunca tuvo un problema con la repetición. Es ese país en el que las sagas pueden repetir los mismos argumentos entrega a entrega y que, por algún misterio, nos siguen pareciendo otra cosa. Cierto que la literatura creo las bases del eroguro (hasta su agotamiento, diez años después), pero no es menos cierto que había estado presente de algún modo desde mucho antes, siglos atrás. La guerra, el fin de la guerra, las circunstancias, invitaban a que el cine tomase el relevo (Rubén Lardín escribe sobre ello). Y el cine, lejos de agotarse, ha seguido explorando el eroguro hasta nuestro días. Al principio por pura convicción, después por intereses económicos (el pinku eiga, por ejemplo, destinado a salvar los estudios japoneses de su hundimiento) y luego porque se instaló en su cinematografía como una cara más de tantas otras, sin contradicciones. Lo cierto es que el erotismo, lo grotesco y lo absurdo han pasado a ser más definitorias del cine japonés que el zen, precisamente. Igual es algo personal.

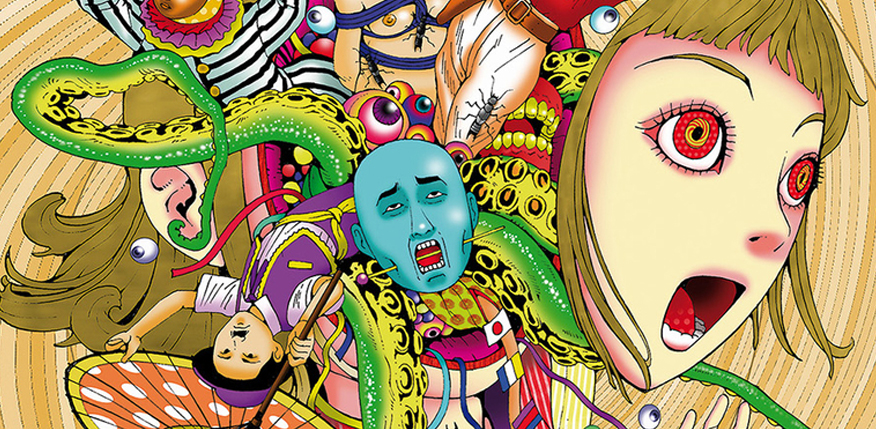

Entre todo (o alrededor de todo o en todo) está el manga. El anime. También el famoso hentai tentacular (cuando la censura, en sus ridículas pretensiones, consigue precisamente aquello que evitaba, multiplicado). La obra de autores como Hideshi Hino, Suehiro Maruo o Shintaro Kago. A ellos decía su texto, su entusiasmado recorrido por sus obras y circunstancias, Iria Barro Vale. Imágenes de un mundo alucinado o alucinante, que llega allá dónde no puede llegar el cine (ahora, tal vez) y donde la literatura no necesita ir. Claro, que en un lugar entre todo, alimentándose de la tonta censura pixelada que invita, como si fuese algún invento oulipiano, a la creatividad más delirante (y mira que ya es raro hablar de creatividad en esto), tenemos la pornografía. Un cine pornográfico que recorre con no menos pasión Germán Menéndez Flórez.

En fin. Qué contar. Mucho. Pero nada mejor que descubrirlo. Lanzarse a los caminos e ir de descubrimiento en descubrimiento, con la certeza de que hay más mucho más. Que en este mundo hay cosas inagotables. Que hay cosas que son inagotables por su capacidad de escapar a las restricciones, que encuentran que el mundo es un espacio abierto y que solo hay que entregarse a recorrerlo. Y que lo universal no es más que un lado de lo personal. Tal vez el eroguro, algo que parece tan lejano, no sea más que otra forma reconocible. Y es que cuando descendemos a no se sabe muy bien qué infiernos o paraísos perdidos, encontramos un espacio común, lugar del hombre. Algo así.

[…]

Si no quieres perderte nada, puedes suscribirte a nuestra lista de correo. Es semanal y en ella recordaremos todo lo publicado durante los últimos días.