Los bellos y los dandis, de Clare Jerrold (Wunderkammer) Traducción de Miguel Cisneros Perales | por Juan Jiménez García

Hacer de la propia vida nuestra obra. Dejar como única escritura esa vida, entregarla a los demás, nada de memorias, confiarlo todo a lo que los demás vieron en nosotros, personajes indolentes, para los que lo importante, lo esencial, era cómo ir vestidos en unas épocas despojadas de todo, excepto de miseria. Y no es que los bellos, los dandis, fueran ricos. Sí. Tal vez en sus comienzos, cuando aún eran inocentes críos de familias acomodadas (y no siempre… también estaba el hijo del pastelero). Sus fortunas eran de una fugacidad pavorosa. El lujo y el juego eran las dos caras de esa misma moneda, ellos, que rodaba y rodaba a través de los años y los acreedores. Quienes, más allá de aquellos bellos, hicieron realidad, avant la lettre, la exhortación de André Bretón a abandonarlo todo. Sí, sus motivos eran dudosos, pero su tenacidad tenía algo de maravilloso. La destrucción por la destrucción. La inmolación a la diosa indolencia.

Clare Jerrold aún llegó a tiempo para encontrarse no demasiado lejos de aquellos personajes fundacionales. Los testimonios eran infinitos, porque, después de todo, no dejaban de ser seres mitológicos, habitantes de leyendas, dioses de olimpos mundanos, de clubs exclusivos de los que se apoderaban, a los que hacían suyos y devoraban como nuevas termitas. Cada época necesita sus dioses, y quién sabe si aquella los tenía a ellos. Tenían claros sus mandamientos: adorarse a sí mismos como a nadie más, no madrugar, santificar el juego,… y principios tenían los justos necesarios para no tener todos los demás. Podríamos pensar, por el contrario, que muchos se convirtieron en los nuevos bufones de nuevos reyes, siempre necesariamente divertidos, siempre con alguna frase inmortal con la que asaltar la posteridad. Como en todo Olimpo, estaban los dioses mayores y los menores. En la obra de Jerrold están muchos de ellos, pero por encima de todos están los tres grandes. Aquellos que mejor supieron llegar hasta el fondo de las cosas: es decir, la belleza, el juego y la autodestrucción.

Como prolegómeno, está Beau Nash. Ya andaba por ahí en el siglo XVII, pensando que lo más importante era la moda. Pero no cualquier moda. La moda era su idea del vestir, y no debía ir muy desencaminado. Su afición por sí mismo le llevó a gastar la cantidad suficiente de dinero (a la par que perderlo en el juego) para acabar huyendo a Bath, que por entonces no era más que una porquería de infierno con las aguas del fin del mundo. El convirtió todo ello en el sitio con clase que le correspondía y el lugar en un balneario memorable. Luchó contra el mal gusto (y eso ya tenía lo suyo, porque el mal gusto era el gusto más generalizado) y las viejas costumbres (en las que solo faltaba llevar el caballo al baile) e hizo a todos más ricos y a él igualmente pobre, porque si por algo se caracteriza un bello es que el dinero siempre es insuficiente, sea cual sea y cuánto sea. Como muchos de ellos, acabó viviendo de los recuerdos de los demás (vamos, de que se siguieran acordando de enviarle dinero) y de vender su pasado (es decir, aquello que le regalaron en su día).

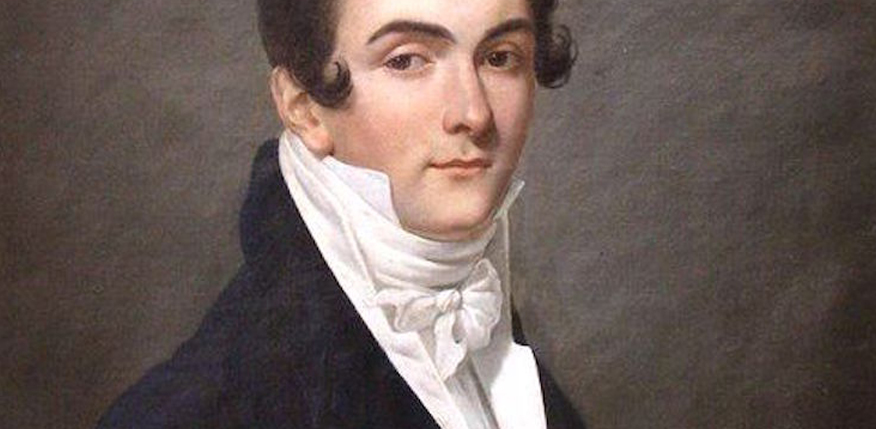

Su postrer sucesor fue el bello Brummell, seguramente el más mítico de todos ellos. El fue más del siglo XIX, aunque empezara en el XVIII. Amigo del futuro rey Jorge IV (que también tenía lo suyo de dandismo), su relación marcó seguramente toda una vida delirante. Una relación de amor-odio, de presencia constante a evitarse constantemente. De certeras puñaladas dialécticas que atravesaban los años y entretenían a los salones y a sus ociosos habitantes y alimentaban la rumorología, algo tan viejo como el mundo. Como el mundo aburrido. Su tren de vida fue tan desenfrenado como su propia lengua. Su gusto marcó el gusto de su tiempo y, además, configuró al hombre moderno. Al antiguo hombre moderno. Su lengua, tan veloz como su tren de vida, dejó un número interminable de anécdotas, ciertas o no. Fue todo tan rápido que acabó en Francia. Pero a diferencia de Nash y su Bath, Francia no fue más que más de lo mismo. El mismo desenfreno, el mismo gusto por el juego, la misma eterna necesidad de dinero y los mismos amigos que lo mantenían, incluso asignándole un dinero por estar ahí, por vivir, poco menos. Lo cual no le evitó acabar en prisión por sus deudas y morir sifilítico. Luego le quedó la posteridad, pero la posteridad, para un hombre de su tiempo, no significaba gran cosa, y sin duda se la hubiera jugado a la primera ocasión.

En esa sucesión de bellos y siglos, Brummell compartió parte del XIX con un francés: Alfred d’Orsay, conde. Si algo tuvo de particular su vida es que incluso intentó pintar. Es decir, hacer algo. Y eso ya marcaba una diferencia notable con otros muchos. Pero no nos alarmemos. Su belleza y buen gusto volvieron a marcar la pauta, pero, además, convirtió su vida amorosa en objeto de análisis y persecución. Y no porque fuera precisamente promiscuo, sino más bien porque fue extrañamente fiel a una mujer, Lady Blessington. Mujer casada con Lord Blessington, tercera punta de un curioso triángulo en el que, para que no faltase de nada, también aparece la hija (de otro matrimonio) de este último, Lady Harriet Gardiner, que, con quince años, se casa con nuestro bello. Comidilla de todo un tiempo, igual que Brummer tuvo su Jorge IV, D’Orsay tuvo su Luis Napoleón. Otra conflictiva relación que acabó con el conde de director de Bellas Artes, no sin los sufrimientos necesarios. Demasiado tarde, no tardó en morir.

En fin. Qué contar. Es imposible resumir las iluminaciones y temporadas en el infierno que animaron la vida, como obra, de estos bellos o dandis. Para eso ya está el libro de Clare Jerrold, en una edición que hubiera encantado a Nash, Brummel y D’Orsay, esta de WunderKammer. El prólogo es de Luis Antonio de Villena, que arroja algo más de luz sobre ese culto a la personalidad y el juego. Lo demás es historia. La historia de unos hombres que se propusieron no trabajar jamás en algo que no fueran ellos mismos y la belleza de las cosas.

[…]

Si no quieres perderte nada, puedes suscribirte a nuestra lista de correo: aquí. Es semanal y en ella recordaremos lo acontecido durante la semana.