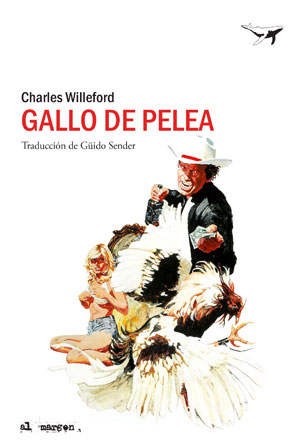

Gallo de pelea, de Charles Willeford (Sajalín) Traducción de Güido Sender | por Óscar Brox

Perdedores, fanfarrones, bravucones… Resulta difícil no sentirse fascinado ante esa clase de determinación que conduce a una persona hasta el límite. Ante todo aquel cuya brújula le guía por el camino menos seguro. Precisamente son estos tiempos en los que nos asombra la tenacidad, la perseverancia, incluso esa pizca de arrogancia de quien no tiene miedo de abalanzarse, en plan suicida, sobre un único objetivo vital. Quizá porque, de entre la vasta fauna humana, es el que realmente conoce sus motivos; la pasión exagerada que encierra (y desata) ese deseo también excesivo. El Frank Mansfield de Gallo de pelea podría encajar dentro de ese retrato, pues las páginas de la novela abarcan su obsesión por convertirse en el gallero más grande de los corrales de Florida y, por extensión, de toda América. O eso o nada. O la gloria o el silencio.

En ese submundo de reñideros y peleas de aves, Frank es otro pícaro más que apela a su talento para capear aquellas temporadas en las que un puñado de dólares baila en el bolsillo vacío. No le importa desprenderse de todo, de su coche, su remolque o de la adolescente tonta con la que se lió durante el camino, si a cambio el dinero le permite comprar unos cuantos gallos y prepararlos para el siguiente torneo. Así, sin más. Sin accesos moralistas ni complicados dilemas. Y es que uno lee la narración de Charles Willeford y le cuesta no sentirse conmovido por la majestuosidad de esas riñas; por el meticuloso trabajo de preparación que lleva a cabo Frank a la hora de criar a un campeón; por esa vida sin ataduras que parece resumirse en lo único que mueve a los seres humanos: el reconocimiento. Esa mezcla de viejo honor, de brutal honestidad y de respeto que rezuma el ethos del gallero.

Gallo de pelea tiene ese tono de epopeya en el que, de la mano de su protagonista, recorremos la visión del Sur de América. Ese territorio siempre caluroso, de ropa sudada y comida abundante, atiborrado de pillos y de gente que no tiene nada mejor que hacer. Como mucho, apurar lo que queda de una botella, soñar con el braguetazo perfecto o merodear los ambientes en los que el dinero se huele de cerca. Frank, en su silencio hierático, contrasta con un paisaje tan variopinto. Para Willeford es lo más cercano a un tipo con recursos, capaz de hacerse pasar por guitarrista con un repertorio de tres canciones que compuso sobre la marcha y, encima, dejar a todo el mundo con la boca abierta; sin conflicto alguno para ejecutar su parte de la herencia familiar y echar de su propiedad a su hermano para venderla y sacar los dólares que necesita; lo suficientemente astuto como para identificar el potencial de un gallo de pelea y confiar en que, esta vez sí, no habrá dios que le robe el triunfo sobre la arena. Así es el mundo: o la gloria o el infierno. Todo aquel que ha vivido en sus carnes lo que significa la pelea de aves no puede renunciar a seguir hasta el final. Hasta tocar el gran premio o caer en picado.

En cierto modo, los personajes de Willeford viven en unos entornos tan atrasados como los de Harry Crews; de esos de los que solo se puede salir huyendo. A Frank le retiene la promesa de quedarse junto a su antigua novia, una especie de Penélope de provincias que identifica el sexo con las escapadas a la charca que solo Frank y ella conocen. Es ese clima de imposición, demasiado estricto, lo que parece chocar con los anhelos, los caprichos o el puro azar con el que a veces nos movemos por la vida. Le falta algo importante, le sobran demasiadas cosas. Por eso Frank nunca parece preocupado por perder a Mary Elizabeth, si con ello evita caer arrastrado por el remolino de mediocridad de una vida demasiado breve. Poco estimulante, en la que no existe ese raro valor que los galleros identifican en la cruda pelea entre sus bestias. Quizá sea un atavismo, tal vez el producto de una nación que ha criado a cada uno de sus hijos con el mensaje de que pueden llegar a ser lo que quieran. Lo que define a Frank es su inconformismo, esa sensación de que siempre se puede hacer algo más cuando vienen mal dadas.

Decíamos de Crews, pero también podría hablarse de Carpenter o de toda esa generación de escritores nacidos entre los años 20 y los 30 que supieron escribir, quizá como nadie más en la historia de la literatura yanqui, la vida de la gente mediocre que sale de casa en busca de su sueño. Que no ceja en su empeño, pese a su escasez o limitaciones. Que piensa que llegará a algo. Que hace de cada nuevo envite, de cada embestida del destino, una hermosa cicatriz que conservará a modo de recuerdo. En muchos aspectos, Gallo de pelea podría pasar por un ensayo antropológico de ese microcosmos de galleros que apuestan una y mil veces para conseguir el triunfo total. Willeford, de hecho, describe con precisión cada palmo del oficio: la hidratación, el entreno, el masaje, la picaresca, las trampas y el inmenso cariño que desprende la tarea. Pero lo que hace tan especial a su novela es ese estilo directo, como una transmisión oral, con el que Frank Mansfield comparte su puñetera obstinación por el éxito. Esa mezcla de pragmatismo desaforado y de oxidados ideales que consisten en mirar siempre hacia delante, caiga quien caiga. Probablemente, el mérito de Willeford, y de tantos otros, consistió en dar con el tono perfecto para contar sus vidas, para narrar y reflexionar sobre esa América que se desperezaba a su alrededor, que tal vez nunca llegaría a nada pero que, en fin, era condenadamente bella. Y es que uno lee Gallo de pelea y tiene la sensación de que algo vivo palpita entre sus páginas. Una actitud. Una forma de vivir. La de aquellas personas para las que todo se reduce a la gloria o la nada. La de aquellas personas que todavía pueden decir que están vivas.

[…]

Si no quieres perderte ninguna reseña de las que publicamos, puedes suscribirte a nuestra lista de correo. Es semanal y en ella recordaremos todo lo publicado durante los últimos días.