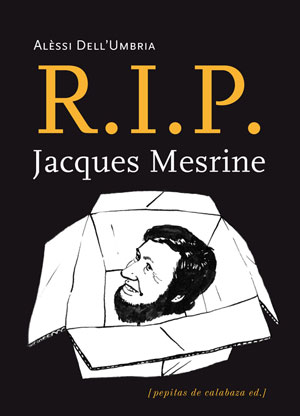

R.I.P. Jacques Mesrine, de Alèssi Dell’Umbria (Pepitas de calabaza) traducción de Federico Corriente| por Óscar Brox

Así calificaba una crónica de El País del 3 de noviembre de 1979, un día después del asesinato de Mesrine, al hombre que había llevado al Gobierno francés a crear un dispositivo policial especial para darle caza. Eran, por otro lado, tiempos revueltos. Giscard d’Estaigne, Presidente de la República, trataba de capear el escándalo provocado por unos diamantes que había aceptado como regalo personal del dictador caníbal de República Centroafricana Jean-Bédel Bokassa. Y apenas unas semanas antes, Robert Boudil, Ministro de trabajo, se había suicidado acosado por los rumores de corrupción en un negocio inmobiliario. Tener la cabeza de uno de los delincuentes más perseguidos de Francia era, más que un trofeo, un bálsamo para aplacar la tempestad política que sacudía al país.

R.I.P. Jacques Mesrine, el texto breve de Alèssi Dell’Umbria que publica la editorial Pepitas de calabaza, arranca justo en el instante de muerte, en la escenificación de la emboscada a Mesrine en la zona de Clignancourt. Tráfico denso, coches apelotonados y un BMW que destaca entre la multitud. Como en un teatro, la lona del camión que tiene frente a él se alza y un pelotón de policías comienza a disparar, sin previo aviso, contra el coche que conduce Mesrine. Ese gesto, una acción que podría calificarse como terrorismo de estado (los policías utilizaron balas prohibidas por la Convención de La Haya), sirve a Dell’Umbria para trazar un alegato en favor del ladrón y el delincuente, a la par que una denuncia sobre la opacidad y la forma en que la Ley tritura el sistema de derecho cuando aquel no le es conveniente.

De Mesrine, señala Dell’Umbria, se han dicho muchas tonterías, ni siquiera el biopic que filmó hace unos años Jean-François Richet se acercó a verdadera entidad. Hay, todavía, una obsesión por retratar al crápula, al genio de las fugas y al enemigo público; en cambio, poco se dice de su cruzada contra el trato inhumano que se administraba en los Módulos de Alta Seguridad de las cárceles, ataúdes de hormigón que encerraban una lenta agonía hasta la muerte, o de la hipocresía con la que se juzgaba, desde esferas políticas poderosamente amorales, la moralidad de su vida delictiva. Así, con ánimo de rebelión, R.I.P. Jacques Mesrine se vale de la visceral personalidad de su protagonista para poner en la picota un estado de cosas que se extiende más allá de la figura de aquel criminal, que se ramifica en la violencia en los banlieus, en las revueltas sociales colectivas que reivindican unos derechos usurpados por el capital o en las causas contra los mecanismos legislativos que colocan una mordaza sobre la expresión y la iniciativa popular.

Sin caer en la admiración babosa ni en el retrato hagiográfico, Alèssi Dell’Umbria hace de la vida breve de Mesrine un ejemplo de integridad (y coherencia, a su manera) ética que contrasta con la actitud decepcionante del Estado y su fracaso cada vez más latente, incapaz de mantener sus promesas ante los ciudadanos. Más que un Robin Hood histriónico, Mesrine es un bandido moralista que, sin abandonar los márgenes de la criminalidad, detecta las fallas de un sistema sobrecalentado, tal y como evidencian nuestros actuales gobiernos centristas, liberales y conservadores. Una figura, contagiada de la misma teatralización con la que se orquestó su asesinato, que actúa como símbolo de esa revuelta permanente que la Historia reciente no ha dejado de reflejar a través de nombres como Sacco y Vanzetti, Bonnot o Sabaté, en la que se elige la violencia porque, en fin, se ha eliminado a conciencia cualquier otra opción.

Sylvia Jeanjaquot, la compañera en aquellos últimos años de Mesrine, fue víctima desde el asiento del copiloto de la acción especial aprobada por el Gobierno de Giscard. Aunque no recibió los dieciocho balazos de Jacques, perdió un ojo y uno de sus brazos quedó inutilizado de por vida. Tuvo suerte, en un combate entre cincuenta policías y dos personas era difícil sobrevivir. Sin embargo, Dell’Umbria, como si se adoptase el papel de abogado de la causa, tiene suficientes pruebas como para terminar con el caso. Allí donde los diarios describen la muerte de un criminal, el autor enuncia la muerte de un estado de derecho. O cómo, a diferencia de quienes lo perseguían, Mesrine dejó para la posteridad una idea fundamental: que se podía regir la vida de acuerdo a una cierta ética sin pretender dar lecciones de moralidad. Y eso, al fin y al cabo, es lo que la mayoría de movimientos cívicos ponen de manifiesto cada vez que reaccionan frente a las desigualdades que promueven los gobiernos. Dell’Umbria, un ciudadano preocupado, nos ofrece en esta balada de Jaques Mesrine los argumentos para descubrir que el tema, desgraciadamente, viene de lejos y sigue sin tener solución.