La tumba del sublime nadador, de Claude Lanzmannn (Confluencias) Traducción de Gabriel García Santos y José Miguel Parra | por Óscar Brox

A punto de alcanzar los noventa años, el nombre de Claude Lanzmann permanece ligado a la monumental empresa que culminó en 1985 con la producción del filme Shoah, cuyas ramificaciones, en forma de nuevas propuestas documentales, se extienden hasta nuestros días -ahí queda el reciente estreno de El último de los injustos. Sin embargo, Lanzmann también fue escritor y periodista, director de Les temps modernes y afilado crítico cultural. La editorial Confluencias publica La tumba del sublime nadador, una recopilación de textos y artículos que abarcan medio siglo de carrera y de acontecimientos, suerte de biografía intelectual que perfila los principales puntos de interés, también de fricción, que Lanzmann ha explorado durante este tiempo.

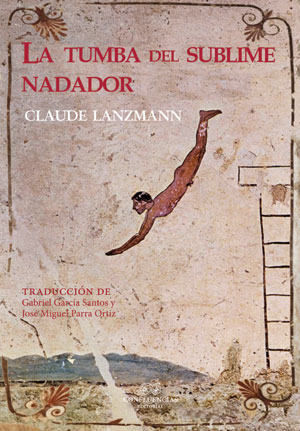

En el museo de Paestum, en la Campania italiana, se conserva el fresco que adornaba la tumba del sublime nadador. Ese nadador, cuya visión impactó a Lanzmann durante su primera visita al lugar, se convierte en el motivo que une los diferentes artículos recopilados en el libro: su salto al vacío o a la inmensidad, el misterio de no saber adónde acabará sumergiéndose. Esa incógnita se transforma, en el trabajo intelectual de Lanzmann, en la búsqueda de una verdad, o de una integridad, que ni siquiera es capaz de aplanar la naturaleza de los encargos periodísticos; da igual si escribe para Le Monde o para Elle, lo que distingue su escritura es la profundidad que alcanza en el relato de unos hechos o en el retrato de una estrella.

El cura asesino de Uruffe (a cuyo caso dedicó Marcel Jouhandeau uno de sus Tres crímenes rituales) abre el libro con un apasionante debate entre la Ley y la Razón de la Iglesia, que Lanzmann desmenuza a través de la defensa del párroco y la condena que se le impuso. Lo que en un principio es el relato de un suceso que conmovió al país, se convierte en un análisis del poder (casi) omnímodo de la Iglesia y la fuerza que aplica sobre el juicio para desbaratar (y quedar sin mácula) la aplicación de la Ley e imponer su Razón (esos atenuantes) sobre el proceso. La complicada situación del Tíbet y su vecindad con la China comunista y el reconocimiento del Estado de Israel constituyen los otros dos focos sobre los que Lanzmann centrará sus textos más largos; reflexiones, más que artículos, cuyo fondo aborda esa errancia, huida hacia ninguna parte, que atenaza a ambas tierras en su reclamación de una identidad territorial y de unas raíces.

Lanzmann no se arruga ante los personajes retratados, sino que muestra su admiración o expresa su desinterés. Del primer lado caen actores como Sami Frey (casi un héroe proletario, encarnación de las palabras de Bertolt Brecht, aprendiz de sastre, hombre vivo); cantantes como Aznavour o Gainsbourg (capturados en el vértigo de su creación artística; sometidos al mercado o a la frustración del tiempo que no los coloca en el lugar que merecen); o creadores como Tati y Marceau, conmovedoramente dibujados a través de gestos sencillos, y de los colosales sacrificios que han tenido que llevar a cabo para alumbrarlos. Del otro lado, la amargura de un Richard Burton atrapado en el star system, borracho y engreído, al que la pluma de Lanzmann desnuda en su absoluta miseria. Ya sea un encargo o un texto personal, cada retrato comprende a la criatura de la que es objeto: con cercanía y neutralidad, como en ese fresco de la juventud parisina de las chupas negras; con la admiración que advierte ante esa mezcla de dolor y delicadeza en la prosa de Albert Cohen; o con sorpresa, ante el fenómeno literario de Henri Charrière y su Papillon.

Dos son los temas que se repiten, en su íntima relación, durante la mayor parte del libro: Israel y la Shoah. Temas que se desdoblan en sus fricciones con Palestina y en el debate sobre la representación del genocidio judío, respectivamente. Temas que Lanzmann aborda con fiereza, cuando se revuelve contra la defensa intelectual de La sombra de los ángeles, película de Fassbinder y Daniel Schmid, o con insólita cautela, cuando esboza un optimista mensaje de conciliación entre Ariel Sharon y Mahmoud Abbas. Por el camino quedan Maurice Papon y Raymond Barre, colaboracionistas, criminales o negacionistas que protagonizaron los capítulos más turbios de la historia reciente de Francia; o Jacques Vergès, estrella de la abogacía del Mal (defensor de, entre otros, el carnicero de Lyon), de quien realiza un retrato psicológico despiadado.

A Lanzmann se le puede reprochar su simpatía hacia determinados personajes. A Sartre, sin ir más lejos, no le aplicará el mismo trato que a Arthur Koestler, pese a que también el autor de La náusea vivió en un claroscuro casi permanente; con Sharon pasará de puntillas, pese a reconocer su responsabilidad en la masacre de Sabra y Chatila, para acto seguido elevar una defensa contra los enemigos de Israel. Pero donde verdaderamente se halla el cogollo del libro es en toda la parte que dedica a la discusión de Shoah. Lanzmann, huelga decirlo, se ha partido la cara durante años con quien ha aportado otra visión sobre la cuestión (por ejemplo, con Jonathan Littel y Yannick Haenel, dos nombres que aquí no aparecen) en polémicas a ratos interesantes a ratos gratuitas. En el libro, además de ofrecer una réplica bastante justa a La lista de Schindler, también carga contra el Didi-Huberman de Imágenes pese a todo y, por mucho que intente disfrazarlo, se enroca sobre la importancia de su método de representación, el cual saca a relucir (a menudo, como un argumento de inequívoca autoridad) para acallar cualquier disensión.

Dicho esto, La tumba del nadador sublime es un libro hecho a la medida de su autor, volcánico pero honesto, donde la transmisión acaba siendo más importante que ese derecho de injerencia (de la Iglesia, de los Enemigos o de él mismo en sus cuitas personales) que tantas veces critica a cuento de una situación. Testimonio de una obra extensa que, sobra decirlo, debe ser conocida. No en vano, aquel contramito que emprendió al proyectar Shoah en su mente ha sido, entre otras cosas, la palanca para accionar la transmisión de una memoria retraída, cuando no olvidada, por la Historia. El lector que se acerque a esta colección de ensayos encontrará a una personalidad fuerte, a menudo vanidosa y autoritaria, pero también a un agudo observador de la realidad que, por suerte, nunca ha dejado de buscar la verdad. Porque, como se decía en el bello libro El jardín de la memoria, ¿acaso sin ella puede haber esperanza?