El fragor del día, de Elizabeth Bowen (Impedimenta) | por Almudena Muñoz

Plantearé un juego que seguramente nadie le ha propuesto nunca. Es común fantasear, en grupo y en privado, acerca de los pedazos de mundo que uno rescataría de un cataclismo o portaría consigo a una isla desierta. Ahora bien, ¿qué conservaría de los elementos coleccionados en un terruño definido sólo por rasgos íntimos, por objetos que conoce únicamente el soberano del islote y que remiten a recuerdos de coprotagonistas muertos u olvidados? Fue ardua y compleja la tarea de selección, el proceso de borrado, de convencimiento de que la vida podía transcurrir sin las obras de Dvořák, pero con el descendimiento de van der Weyden. Un suspiro, el fin del juego. Bueno, ¿y si todavía hubiese que sacrificar más cosas?

Stella vive en lugar de prestado y bajo apariencias que no son suyas, sino propiedad de una moda y de un repunte cultural en mitad de lo oscuro: la confunden con una femme fatale de continuo, aunque en realidad tiembla como todo civil al descolgar los teléfonos y al alinearse las medias. Su último salvavidas en esa isla imaginaria podría ser la de una identidad reconstruida para soslayar que, realmente, no sabemos nada de ella ni ella del resto del mundo. Pero nada es tan fácil para una mujer nacida de pluma femenina que repintar la urbe en sombras expresionistas; así que Stella viaja algo más, en tránsito continuo, en coche y tren, antes de fusionarse definitivamente con ese Londres desplumado como un vencejo negro. Para personajes como Stella el único elemento perdurable es el paisaje mismo, de manera que no necesitan ninguna pertenencia extra para sobrevivir al tiempo. Las hojas caducas, los manteles exóticos de los restaurantes, las flores imprevistas en las calles rotas; en todo eso permanecerá un pasado que fue para ser reescrito.

Harrison escogería a Stella, si a las islas pudiesen transportarse otras personas. Pero es bien sabido que el juego implica un pensamiento solitario y una preparación, quizá profética, quizá burlona y alarmista, ante el aislamiento definitivo. En los ambientes de paz la turbulencia reside en el detalle y, como tal, es perseguido y recreado por autores minuciosos (o cómo antes de ninguna guerra Bowen se dedicó a eso mismo en sus muy pacíficas y turbulentas Una casa en París (1935) y La muerte del corazón (1938), en las que la catástrofe se contempla desde su epílogo y su prólogo, respectivamente). Cuando media un conflicto armado, la tranquilidad reina en interiores cada vez menos necesitados de las noticias del campo de batalla, o del campo humilde donde las gentes se encierran y racionan el hambre. Harrison sólo viaja cuando una muerte lo convoca; el resto del camino lo deja en manos de Stella, esperando reunirse con ella en algún cuarto de matrimonio rancio o en un comedor iluminado para amantes improvisados, pues ambos encajan en todas esas categorías y él, que guarda las verdades, se queda, a modo de memento, con la fantasía de todo lo que pudo ofrecer la guerra.

Robert, que finalmente se desdobla en dos versiones de sí mismo, incluso en dos personajes diferenciados, diría que su posesión más preciada es Stella, si no tuviese que ser sincero y reconocer que él es uno de esos fracasados que no saben jugar al juego. Que no terminan de escoger porque lo desean todo y no saben desprender su amor ni su rabia. Uno de los confusos, de los mediocres, de los condenados. De la raza que reverdece en los momentos clave de una sociedad cualquiera, en los más precarios y los que, en medio de la sed, nunca prosperan. El galán sufriría como Londres; por tanto, como el anhelo imposible de la heroína, de Stella, que agrieta la efigie de él hasta que desaparece y no guarda nada, ni un retrato enmarcado en plata. Robert podría verse impulsado por cierta nostalgia que siempre le ha tenido a él en el centro. Podría arrancar de la pared una de sus fotografías juveniles y sustraer uno de los marcos de Stella: con ambas cosas se intenta un collage, se concilian honradez y mentiras.

Roderick acariciaría con decisión un ladrillo de una vieja casa. Pero, ¿cuál escoger, o cuál nombrar depositario de toda una herencia, si nunca se ha vivido allí, ni se ha cruzado su puerta? La responsabilidad de indicar con el dedo la posesión última y sagrada de una historia que ahora tiembla es demasiado compleja para los jóvenes, y sin embargo en sus manos descansa. Ellos escogen, y escogen la piedra. Rellenan la arena de la isla con trozos de adobe sin valor y metralla sin importancia, porque todo explota y limpia el terreno para un horizonte blanco como la humareda del yeso. El hombre vuelve hecho hierro y ciudad, y la mujer que lo esperaba es también una especie de estatua. Una chica de labios color rojo buzón, y el adjetivo inerte pasa al humano en ese Londres donde los viejos maestros (Dickens y sus iglesias y sus carillones) describían sus edificios con rasgos antropomórficos.

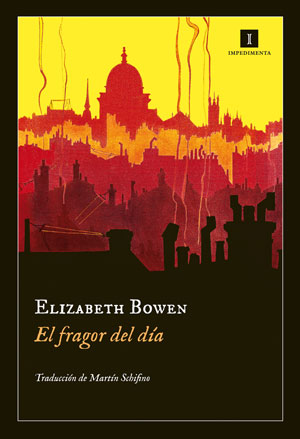

La ciudad ha muerto y sus habitantes también, idos para no volver o reunidos para dormitar juntos. Así, Bowen parece no estar, en vuelo constante sobre una historia que se balancea entre varias voces y distintos tiempos, antes de que otros imiten su mirada (A.S. Byatt recreando el arranque de la novela, una cita cultural en un parque londinense, durante la isabelina velada teatral del primer tomo del cuarteto de Frederica Potter). La credulidad y el escepticismo son dos opciones frente a la portada del diario matutino, y entre creer una realidad o inventarla Bowen y sus criaturas se decantan por lo segundo. Louie, expatriada en su particular isla de utopías y vergüenzas, podría haberse quedado con un sillón vacío, con un asiento contiguo abandonado. Tal vez escoja levantar la vista y descubrir que Londres no era sólo gris, sino granate y amarillo. El día que despunta entre las chimeneas que lanzan sus relatos irregulares hacia los cielos.