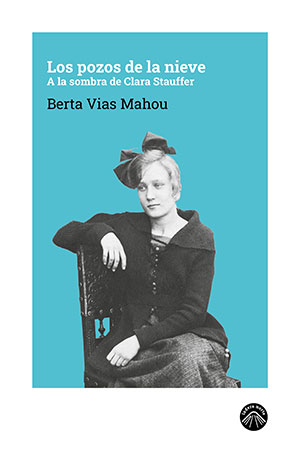

Los pozos de la nieve, de Berta Vias Mahou (Ladera Norte) | por Gema Monlleó

“Una voz sube y, como un viento de marzo

restituye su fuerza a los bosques cansados, nos llega

sin lágrimas, más bien sonriendo ante la muerte.

¿Quién cantaba ahí cuando se apagó nuestra lámpara?

Nadie lo sabe. Pero sólo puede oír el corazón

que no busca posesión ni victoria”

La voz, Philippe Jaccottet

¿Cuántas verdades hay en una historia? ¿Cuántas capas de certezas recubren relatos y biografías? Algunas respuestas a estas preguntas son las que ofrece Berta Vias Mahou (Madrid, 1961) en Los pozos de la nieve, novela escrita tras el descubrimiento del nombre de su tía-abuela Klara Sophia Stauffer Loewe (Clarita) en una lista publicada en prensa con los 104 agentes nazis que vivieron en España, amparados por Franco, durante la dictadura.

A la cita del célebre inicio de León Tolstói en Ana Karenina (“Todas las familias felices se parecen unas a otras, pero cada familia infeliz lo es a su manera”) podríamos añadir que cada familia se construye también sobre sus propios secretos, sobre los silencios de lo-que-todos-saben-y-nadie-dice (“los olvidados crecen, hasta convertirse en gigantes, pero lo hacen en el vacío”) y sobre las elipsis que se ocultan tras el árbol genealógico. Verdades a medias a veces, mentiras como maquillaje imposible otras.

En esta novela Vias Mahou se propone no tanto iluminar el centro de una historia como dar voz a sus sombras, a lo que en una primera mirada superficial no es fácil ver, a los motivos de las verdades que siempre son múltiples cuando no contradictorios. Novela-archivo, novela-investigación, novela de puntos muertos. En el texto es Samuel, uno de los descendientes de Clara, quien es conminado a escribir y describir la historia de su familia, quien, alejándose del juicio, quiere entender su genealogía dotándola de todos los matices de los que es capaz (“el hombre que debe permanecer al margen y leer la historia que vivieron los demás”). Alter ego de la autora, Samuel busca respuestas en documentos y fotografías, mirando allí donde tal vez nadie miró, desde la perspectiva del tiempo transcurrido, desde la voluntad de la comprensión individual hacia todos sus ancestros (“tiempos de muertos que no mueren del todo”).

En la novela los tiempos cronológicos se superponen: la Guerra Civil española (y los exilios), la II Guerra Mundial (“la hostilidad se palpa en el aire, en las canciones, en los desfiles. Huele a guerra”), la posguerra, el hoy contemporáneo, en un tránsito que sigue a los Stauffer, originarios de Alemania y afincados en España desde que Konrad, el que nació en “la patria de los soldaditos de plomo”, emigró y donde nacieron sus dos hijas: Klara Sophia (Clarita), la niña prematura que a punto estuvo de morir al nacer, y Maria Nanette (Marile), la que siempre supo hacerse la tonta “como mecanismo infalible de adaptación”. El polimorfismo por el que aboga la autora, el alejamiento de las dualidades extremas, es patente desde el primer momento en los nombres de las personas-personajes que tanto son nombrados en alemán, en castellano o por sus diminutivos. Siempre son ellos, pero siempre son distintos. Siempre están ahí, pero no siempre es el mismo yo el que está ahí.

En la vida de los Stauffer se cuela Julio, republicano en una familia de nacionales, aprendiz de médico junto a su padre y hermano, otro superviviente de una infancia enfermiza, víctima de un fusilamiento fallido antes de la “liberación” de Madrid (“le avergüenza su dolor, su maldita resistencia, la soledad de su suerte”). Y es Julio quien, con el nudo de la trama en sus manos, permitirá que se abran todos los matices en la historia, en el relato, en la vida. Y es con Julio y con Clarita (“a veces me roza el aire que levantas”), con su individualidad, con su unicidad, con su yo poliédrico y contradictorio, desde donde Vias Mahou hace más evidente la injusticia del juicio colectivo, la parcialidad de las etiquetas, la imposibilidad de verdades únicas y fieras, la pequeñez de las opiniones precipitadas, la superficialidad de la falta de ángulos desde los que observar (“le ha tocado vivir en un mundo insensato, feroz. Un mundo en el que unos gritan: ¡Viva la muerte y abajo la inteligencia…! Y otros: ¡Viva la revolución y muera el burgués…!”).

“Paz, piedad, perdón… Vega Samuel, inténtalo”, le espeta el tú que habla a Samuel, el narrador que incita al que narra, el que le sujeta y guía por el carril que el mismo Samuel se ha marcado, el de la comprensión desde la asunción de la complejidad, el de la escucha activa ante los objetos y recuerdos. Samuel, el casi-médium que percibe el pasado abriendo los cajones del escritorio Jugendstil heredado de Clarita (“esa especie de bargueño, antes una suerte de farmacia, ahora un arca repleta de souvenirs, un minúsculo museo o un relicario reservado para la historia de su familia”), rozando los bordes de las nueve copas de cristal de bohemia que todavía se alzan en su bella soberbia (“nueve amapolas duras, con los pétalos a medio abrir, aunque dispuestas a guardar para siempre sus secretos”), o el peine de concha con su funda de plata repujada, o el libro de oraciones con las tapas cubiertas de heridas, o la funda de piel de serpiente de la vieja cámara de fotos, o recordando el piano de cola que tal vez guardó para siempre la firma de Franz Liszt en su interior y que ya nadie puede comprobar porque se vendió con casi todos los objetos familiares a un anticuario tras la muerte de Clarita. Y Samuel lo intenta (“tú eres el hombre que debe permanecer al margen y leer la historia que vivieron los demás”). Y Samuel lo consigue (“trabajas a golpes, tratando de arrebatar olvidos al tiempo”). Y en su voz las voces de los demás, en su voz Clarita y Julio y Konrad (el abuelo que decidió callar para “ser dueño de sus pensamientos, de su lengua”) y Marile y Luitgard (y su muñeco de cabeza gorda) y Ernst y Heinrich y… Porque la polifonía es otro símbolo más en esta novela, los puntos de vista, las razones de cada personaje, la ristra propia de preguntas y respuestas y deseos y opiniones, por más que algunas generen en el lector el más absoluto de los rechazos (“pensando en la muerte, no olvidas que detrás de cada cual se levanta su sombra, ese compañero de viaje que hace la vida tan frágil”).

Vias Mahou pinta el retrato de Clarita desde los hechos incontestables de su biografía, todos, no sólo los de su simpatía y colaboración con el nazismo (nunca participó en sus crímenes, sino en las redes de fuga de grupos clandestinos ajenos a la jerarquía de Odessa), también los de su formación (enfermera, políglota, deportista) y los de sus intereses (la cultura y la educación, los derechos de las mujeres, la obra social). Emancipada, contraria a las convenciones sociales, trabajadora, atrevida e inteligente (“como solo un hombre atrevido e inteligente sabe serlo”), siempre soltera, valiente, generosa, intrépida, divertida, utópica, levantisca y salvaje, nada religiosa, cosmopolita, Clarita, idealista, toma partido por el bando erróneo, sin ser nunca un monstruo. Si la tesis que la novela defiende es que hay que evitar los juicios colectivos, los que yerran por la imprecisión, Samuel y el resto de las voces del relato caminan hacia una observación calmada, reflexiva, pausada, caleidoscópica, y por supuesto individual. Y es desde esa mirada, que es también la de la autora sobrina-nieta, desde donde en Clarita refulge su humanidad (“uno es mucho más de los que sus huellas dicen sobre él. Y sin ellas parece que no somos nada”).

Resuenan en la trama los episodios nacionales de Almudena Grandes (y descubro ahora que Clarita fue uno de los personajes de Los pacientes del doctor García -Tusquets, 2017-), en la prosa la cadencia de las novelas de entreguerras (de Sandor Marai a Stefen Zweig, de quien Vias Mahou es traductora), y en la ausencia explícita de moralismos Albert Camus o Fiódor Dostoievski. Hermoso es, también, el homenaje al relato de Franz Kafka Deseo de ser indio en el sueño de Luitgard que podría titularse Deseo de ser judío, autores todos marcados tanto por el dolor ambiental (“nombres oscuros que crujen como los esqueletos de mil mariposas muertas”) como por el propio. La prosa de Vias Mahou bebe de la poesía (el pasaje que se inicia con “el abuelo tiene las venas cuajadas de signos de interrogación” podría ser un poema), y la homenajea de forma bella: desde las azaleas de Pedro Casariego Córdoba (”si / alguna / vez / muero / quiero azaleas encima de mí / quiero una ausencia de cruces / azaleas encima de mí”) a lo invisible que habita lo invisible de Philippe Jaccottet (“o borrado del todo, / dejando aun menos cenizas / que el fuego de la tarde en el hogar, / o invisible habitando lo invisible, / o semilla en la lonja de nuestros corazones”). La recuperación de la memoria, con sus peligros y oposiciones, y la reescritura del pasado, con la tentación latente de las medias verdades cuando no su invención, son el subtexto del puzle de una novela en la que la autora apuesta por la distancia de la amplia perspectiva y por el detalle microscópico en un baile literario de cadencia lenta y silente como la nieve que caía en el invierno de 1936 tras las ventanas de la casa de aquel pueblo de Teruel.

Los pozos de la nieve no pretende ser una crónica, una investigación periodística, por más que se base en personas-personajes reales y en hechos que sucedieron. La verdad poética de la novela estriba en la combinación de realidad y ficción, en el vestir de la historia con elementos novelescos que convierten el relato en una fábula contra el maniqueísmo, contra los juicios inmediatos, sin matices y a la ligera (el signo de nuestros tiempos, ¿en qué se están convirtiendo las redes sociales?, ¿a dónde conduce la polarización constante en la política?), contra el odio irracional, perverso y nada compasivo, y que cristaliza en una defensa de las verdades poliédricas (con su iceberg de secretos dolorosos), de la generosidad de la incertidumbre, y de la filosofía de la comprensión cuyos postulados defendieron desde Nietzsche a Hannah Arendt. Los pozos de la nieve es una apuesta por deshacer el hielo de esos fosos que, de mantenerse, congelan las vidas.

Coda – En esta nueva edición de Los pozos de la nieve las personas reales que aparecen lo hacen con sus nombres verdaderos (a diferencia de la primera edición publicada por Acantilado en 2008, cuando algunos de los allegados de la autora, todavía vivos, se opusieron al texto). La novela se complementa con un Epílogo, que completa la realidad familiar y afronta el tabú de lo narrado, así como con un Álbum de fotografías: las mismas que escudriñaba Samuel al escribir la historia.