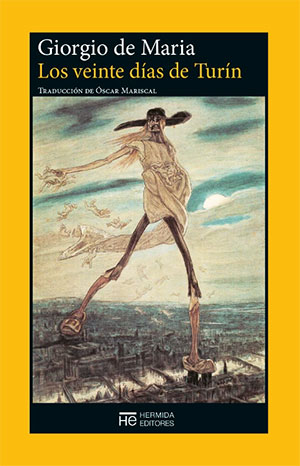

Los veinte días de Turín, de Giorgio de Maria (Hermida) Traducción de Óscar Mariscal | por Gema Monlleó

“Esta ciudad me ha vencido como una mar.

Ya no es el cielo aquel vacío lejano

que aparece entre las casas

sino el peso de la piedra que sobresale”,

Blues de la gran ciudad,

Cesare Pavese

A medio camino entre la fábula contemporánea y la distopía, Los veinte días de Turín (1977) es una de las cuatro novelas del escritor y músico Giorgio de Maria (Turín, 1924-2009). 1998: el protagonista, un oficinista-flautista-escritor, está en proceso de documentación para escribir un libro sobre la inquietante epidemia de insomnio que padeció la ciudad en la década anterior y que terminó con unos asesinatos masivos y cruentos. ¿Una población alienada, orwelliana y virulenta?

Si bien el presente desde el que investiga el innominado narrador “se parece” al nuestro, la investigación del pasado genera la extrañeza y el desasosiego propios de muchas de las obras de Lovecraft, Poe o Kafka, dialoga con algunos pasajes de El desierto blanco de Luís López Carrasco (Anagrama, 2023) y remite, con matices, tanto a 1984 de George Orwell como a buena parte de la cinematografía de David Lynch. En ese Turín del mayo de 1988 hordas de ciudadanos anónimos, en insomne psicosis colectiva, deambulaban sin rumbo por las calles de la ciudad (“todo el mundo con la misma expresión de melancólica resignación pintada en el rostro”) y fallecían, epidémicamente, de modo violento y extraño. Un Turín, renacentista y postindustrial, primaveral aunque gris, en el que se había fundado una extraña Biblioteca.

La Biblioteca (borgiana, secreta, ahora destruida) estaba alojada en un pabellón de un sanatorio religioso y almacenaba los manuscritos que los habitantes de la ciudad depositaban en ella. Estos manuscritos, muchas veces dietarios, como el secreto confesado a una pared de piedra milenaria, constituían un catálogo de frustraciones, perversidades y fantasías (“ejercicio de estriptis espiritual”) y sólo podían ser leídos por otros depositantes y bajo estricto anonimato. Aun así, existía la posibilidad de que los autores entrasen en contacto previa dádiva a la institución y entablasen amistad… o se convirtiesen una suerte de big brothers individualizados ejerciendo funciones de espionaje y vigilancia masiva los unos de los otros. Tanto lo siniestro de lo escrito como lo voyeurístico de lo leído nos remite hoy, cincuenta años después de la publicación del libro, a una alegoría de lo peor de las redes sociales (“un miserable mecanismo de evasión del mundo real impulsado por un poder cínico y centralizado, interesado únicamente en mantener a la gente en un estado de perpetuo aislamiento”).

El narrador, en su difícil proceso de documentación sobre la epidemia de insomnio de la que casi nadie quiere hablar y que, para las fuentes oficiales, descansa en un feliz olvido, se entrevista con diferentes personajes que oscilan entre la más patente conspiranoia (la bella milenarista Alda Bergesio) y una tétrica lucidez (el abogado Andrea Segre, el crítico de arte y experto en ocultismo Paolo Giuffrida). Fiables o no, interesados o no, escurridizos o no, sus discursos más que ayudar a encajar las piezas del puzle parecen desordenarlo todavía más, llevando al innominado protagonista a revivir en sus carnes el insomnio, la paranoia, y la necesidad de escape de un presente que deviene tan opresivo como lo fue para sus conciudadanos durante la década anterior. Olor a vinagre, putrefacción, golpes de maza, extraños gigantes antropomorfos, supuestas deidades, ruidos telúricos y magmas sonoros, gritos más bestiales que humanos (“un horrendo grito de guerra con algo gris y metálico vibrando en segundo plano”), murmullos en continuum, palabras arrastradas, alucinaciones colectivas, estatuas que parecen llenarse de energía y cambiar de lugar, espíritus del subsuelo, marcas inorgánicas… Centelleos de un ayer aparentemente sepultado que emergen de nuevo en un ritornelo amargo.

Los años 70 fueron en Italia, y especialmente en Turín, los llamados “años de plomo”: una suma de conflictos sociales, laborales y estudiantiles rematados con acciones de terrorismo neofascista tal vez amparado por las fuerzas democráticas. Los veinte días de Turín se circunscribe a ese momento y puede leerse como una turbulenta metáfora de esa violencia política de la época (“en nuestra querida y vieja ciudad, los demonios aún arden bajo las cenizas”) disfrazada de horror cósmico, ya que no hay Providencia Divina que salve al hombre (al ciudadano) de su destino (“¡Cómo podríamos nosotros, pobres mortales, comprender los inescrutables designios de la Providencia! Hemos ofendido al Señor con nuestra soberbia”). Regresando al presente, a la actualidad de la obra: ¿no vivimos en un periodo de exhibición de la autocracia en la que los objetivos personales de algunos mandatarios se consiguen tras desestabilizar la paz social?

El tránsito vital de de Maria, del comunismo anticlerical al catolicismo más tradicionalista, de la narrativa de ficción a la literatura religiosa, de militar culturalmente junto a Italo Calvino y Franco Fortini a malvivir en la indigencia, es también, visto con el paso del tiempo, como un tropo de esta misma novela rematada por su adicción al Halcion, un fármaco contra el insomnio. Y la ciudad de Turín, ilustre a su pesar por la paliza al caballo que enloqueció a Friedrich W. Nietzsche o por el vacío dejado en la habitación 346 del Hotel Roma en la que se suicidó Cesare Pavese, es percibida como un lugar de brumas furiosas, una localidad lastrada por una tensión psíquica insostenible, la misma que aquejaba a los insomnes del relato, la ciudad en la que Satán siembra cizaña como ilustra la imagen de Felicien Rops en la cubierta del libro.

A medida que avanza la investigación, el protagonista se va cargando de angustia interior, el conocimiento de detalles de los sonámbulos desvelados agitan su propio sueño, la realidad deviene cada vez más difusa (“se me antojaba un gigantesco útero impaciente por reabsorberme”), en la calle se siente taladrado por miradas inquisitivas, sufre pesadillas con el poeta latino Virgilio (no en vano el guía de Dante Alighieri por los nueve círculos del infierno en La Divina comedia) y ni el refugio en las escalas de la flauta dulce disimulan su “alma resquebrajada”. ¿Alerta de Maria sobre los peligros de la apuesta por el discernimiento y la razón frente a las conspiraciones del silencio y el olvido? ¿Quiere decirnos que desenterrar verdades sepultadas es abrir la compuerta de aguas muertas bajo las que naufragar? ¿Quizás ese vaciar las basuras en el hueco de la escalera (como en las cartas anónimas que recibe el protagonista) es un símbolo del putrefacto pasar página de la violencia de los mencionados años de plomo?

La desesperanza, el pesimismo, el desasosiego, y una aceptación sumisa del fatum, sobrevuelan Los veinte días de Turín culminando en un inesperado final que, como el silencio de los dolientes por el insomnio durante la epidemia colectiva, cae como un manto opresor e intangible sobre el lector que cierra el libro.

Coda: ¿Alguien ha enviado ya esta novela a Mariana Enríquez?