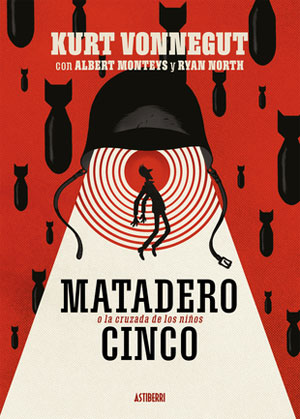

Matadero cinco, de Ryan North y Albert Monteys (Astiberri) Traducción de Óscar Palmer | por Óscar Brox

En algún momento del siglo pasado, tal vez de este, ser un moralista se convirtió en objeto de desdén. En una suerte de letra escarlata para aquellos autores que se dedican a husmear en las entretelas de la condición humana. O, mejor dicho, de la condición humana cuando es sometida al imparable avance de las cosas. Es innegable que para Kurt Vonnegut algo cambió tras los bombardeos de Dresde. Algo hizo crac, como los cuerpos de aquellos Hansel y Gretel, como dice en el prólogo a Madre noche, que en una maniobra fulgurante y mortal de la Guerra quedaron carbonizados junto al resto de la ciudad. Reducidos, literalmente, a cenizas y escombros. Esos escombros que a Vonnegut se le quedarían grabados en la retina hasta conseguir que parte de su obra gravitase alrededor de ellos. Obsesionado por un hecho más grande que la vida; tan grande como para devorar todos aquellos mensajes y consignas sobre el porvenir con el que le amamantaron de bien pequeño.

Matadero cinco es, como Madre noche, un recuerdo traumático. Algo así como meter la pata en el lodo de la Historia reciente. Empieza con Billy Pilgrim (nunca un apellido ha estado mejor escogido para una novela) caminando junto a tres exploradores y Roland Weary caminando, aterido, por un bosque congelado. Es la Guerra. La atrocidad. Morirán casi todos, el que consiga salir con vida arrastrará las suficientes cicatrices emocionales como para volcarlas, exorcizarlas, en alguna parte. Por ejemplo, en una novela. Así que Pilgrim es un soldado mediocre, como casi todos, transportado de su entorno rural a un continente masacrado por la Guerra. Al puro horror. Sin amigos. Sin asideros emocionales a los que agarrarse. Atrapado en un Lager. Perseguido y, desde luego, marcado por todo ese terror que atraviesa sus ojos. Y eso que, reflexiona Vonnegut, tan solo es un niño, como el resto de soldados. Otro Hansel preparado para que lo cocinen en el horno de la gran Guerra.

La narración de Vonnegut es fragmentaria, saltando de hito en hito en la vida de Pilgrim. Primero la Guerra, luego su matrimonio y su carrera como optometrista, su abducción extraterrestre, su aparente enajenación mental y su asesinato. Fin. ¿Fin? Bueno, lo cierto es que Vonnegut, con la ayuda de Ryan North y Albert Monteys se las apaña para configurar, a través de la mirada de Billy Pilgrim, un extraordinario ensayo sobre la conciencia y la condición humanas. Empecemos por lo obvio: la guerra, ahora en minúscula, es el horror. No hay ninguna lección buena que sacar de ella, ninguna palabra que suene bien o recuerdo que endulce una travesía a todas luces traumática. La ironía, el sarcasmo, amortigua la profunda amargura que dejó en herencia aquel momento. La relación trabada con personajillos como Ronald Weary o Paul Lazzaro, más criminales que héroes, o ídolos con pies de barro como Edgar Derby. Monigotes como Howard W. Campbell, perdidos entre el juego del espionaje y el fascinante fascismo. O el mismo espacio de la Guerra: esos bosques nevados que revientan el calzado hasta gangrenar los pies; esos barracones en los que los ingleses se creen los amos porque intentan olvidar que ellos, también, son prisioneros.

Tanto North como Monteys capturan perfectamente la idea de Vonnegut: siempre se es prisionero de algo. Siempre hay algo que nos ha sido robado. La juventud, un cierto espíritu de libertad, un pedacito de nuestras vidas… A Pilgrim, definitivamente, le han robado el tiempo. Da lo mismo si es la Guerra o esos extraterrestres trafalmadorianos que lo tienen como experimento para desentrañar un poco más qué es lo que se cuece en la tierra. De modo que uno trepa por las viñetas del cómic con la sensación de que todo se interrumpe, se quiebra, se fragmenta y no puede unirse más allá de la única realidad de la historia: que Billy Pilgrim va a morir. Con sus chaladuras, con sus recuerdos, con sus mujeres y sus hijos. Devorado, literalmente engullido, por una historia más loca que los relatos que escribe Kilgore Trout (ese impagable personaje de El desayuno de los campeones). Y ya está. Eso es América, eso somos los hombres. Contemplad, pues, la herida, parece decir Vonnegut. Para la cicatriz aún faltan unos cuantos años. Quizá, también, unas cuantas guerras más.

Matadero cinco es, más que una adaptación, una reconstrucción ejemplar del universo Vonnegut. Ryan North condensa perfectamente el espíritu del autor en un texto que avance al galope de las viñetas de Albert Monteys, fraccionando cada página y saltando una y otra vez en el tiempo sin que perdamos el hilo de lo que sucede. También, sin perder la frescura con la que la ironía del autor americano lanza unos pocos sopapos, bien ruidosos, a todos aquellos que creen que la Guerra termina con el final de la contienda. Es esta una historia de falsedades, de mentiras que se asumen porque es la única forma de seguir adelante, y de heridas tan abiertas que hasta una raza extraterrestre se preguntaría cómo es posible que no haya enloquecido el planeta entero. Pero es esta, también, una Historia (ahora sí, con mayúscula) de la moral. De la moral después de la Guerra, cuando se hizo necesario recuperar a toda una generación marcada por el horror. Cuando resultó perentorio preguntarse cómo continuar haciendo hasta la cosa más insignificante después de haber pasado por un trago así. Una moral que, después de mirar cara a cara a todos aquellos Hansels y Gretels carbonizados tras el bombardeo de Dresde, no volvió a ser la misma. Y sobre la que, con un disfraz o con otro, siempre mordaz, atento y fundamentalmente humano, Kurt Vonnegut nunca dejó de escribir.