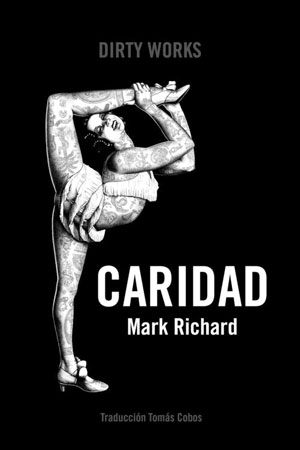

Caridad, de Mark Richard (Dirty Works) Traducción de Tomás Cobos | por Óscar Brox

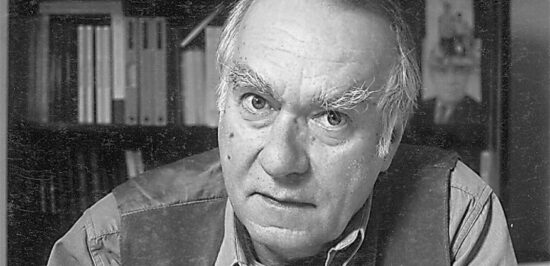

Hay toda una comunidad de desclasados, descastados, pobres de espíritu, animales heridos, monstruos y perdedores que se arrastra por los márgenes de la literatura americana. Generalmente desconocidos, con toda seguridad menospreciados, sus vidas anónimas son las encargadas de torcer el recto fuste con el que Estados Unidos extiende (o entiende, que tanto vale lo uno como lo otro) su Historia. Más que un factor humano, los relatos de Mark Richard poseen una cualidad especial a la hora de detectar los renglones torcidos, la mala letra de América, las historias de los rechazados y las fábulas morales tras las deudas y los dolores. Y más que embellecerlas, lo que destaca en la escritura del autor de Caridad es su capacidad para acercarnos la fealdad de la vida sin por ello renunciar a la compasión, a la comprensión, a la sensación de que esa frontera que nos separa del escenario de un parque de caravanas, de un asilo infantil o de una casa prefabricada en los suburbios de la ciudad es cada vez más borrosa. Depende del prisma moral con el que se la mire para reconocernos en las cuitas y en las confesiones íntimas que de tanto en tanto sacuden a sus personajes.

Por Caridad desfilan monstruos y perdedores, idiotas que han perdido el norte y niños cuya dimensión vital está marcada por la fuerte influencia paterna. En Pacto entre caballeros, Richard nos sitúa junto a su protagonista infantil a las puertas de un inevitable castigo paterno. Y es extraordinaria la finura con la que su autor no deja de narrar la fugacidad de una infancia marcada por los férreos dictados morales del escenario en el que se desarrolla. O cómo la tragedia del relato responde a la imposibilidad, en determinadas circunstancias, de ser un niño de pleno derecho. Porque hay entornos, lugares, en los que los primeros años de nuestra vida son, más que nunca, una transición rápida hacia la incertidumbre del mundo adulto, ese microcosmos de leyes y dolor en el que el amor paterno termina tras el primer martillazo.

En este sentido, resulta especialmente sensible la forma en la que Richard se acerca a sus personajes más jóvenes. En Los pájaros por Navidad, todo un pabellón infantil babea ante la posibilidad de un poco de terror que, en el fondo, les sirva para reconciliarse con una vida que no es vida cuando se observa desde la cama. Que es cualquier otra cosa, pero en la que hasta la idea más insignificante (como programar la película de Hitchcock) supone un acto de sedición frente al destino que les aguarda. Otro tanto sucede con El día de los caídos, en el que el coloquio entre un niño y la Muerte adquiere la forma de una fábula moral sobre el poder y el alcance de las creencias en un paisaje tan poderosamente creyente como el americano. Aquí Richard se las apaña para reflejar cómo esa vida que pende de un hilo casi desde el arranque del relato precipita, sin embargo, la muerte inevitable del único personaje que ha hecho algo por salvarla.

Por esta colección de relatos desfilan personajes desnortados, incapaces de saber si están clavando la pala en el lugar correcto para desenterrar una parte de su pasado (y con ello colmar el dolor sordo que inunda tantas vidas en los márgenes); cartas de chicas con marcas de mordiscos en forma de pezuña; narradores que, aun intuyendo que se meten en la boca del lobo, no dejan de caminar hacia sus rincones más oscuros para mostrárnoslos; insomnes que fantasean con disparar a ese ladrón que se colará tan pronto despunte el alba; o gente que necesita contar historias de fantasmas para así poder apaciguar la ristra de espíritus que porta en su interior. En Caridad hay niños rotos y niños con cola, adultos locos y mujeres risueñas que desatan un infierno interior, pendencieros y golfos, violentos o solitarios, pero todos ellos palpitan en las páginas en busca de esa pizca de comprensión que Richard sabe cómo proporcionarles.

En Richard late esa simpatía por los débiles que bien puede conectar con la sensibilidad con la que narró su propio periplo vital en Casa de oración nº 2. Lo hermoso de sus historias, sin embargo, es que nunca renuncian a mostrar las cosas sin ambages, lo turbio mezclado con lo bello, lo más grotesco como parte de lo más humano. Rara vez un autor de género ha escrito palabras tan bonitas, tan dolorosas, a propósito de ese momento de la infancia en el que despunta el horizonte del mundo adulto. Pocas veces es tan poderosa esa agitación con la que los personajes se precipitan al vacío, sacudidos por tantos y tantos imperativos morales, pero también por un deseo de vivir ante el cual bien vale la pena quedar sobrecogido por el miedo. Como esos niños tras el pase nocturno de Los pájaros.