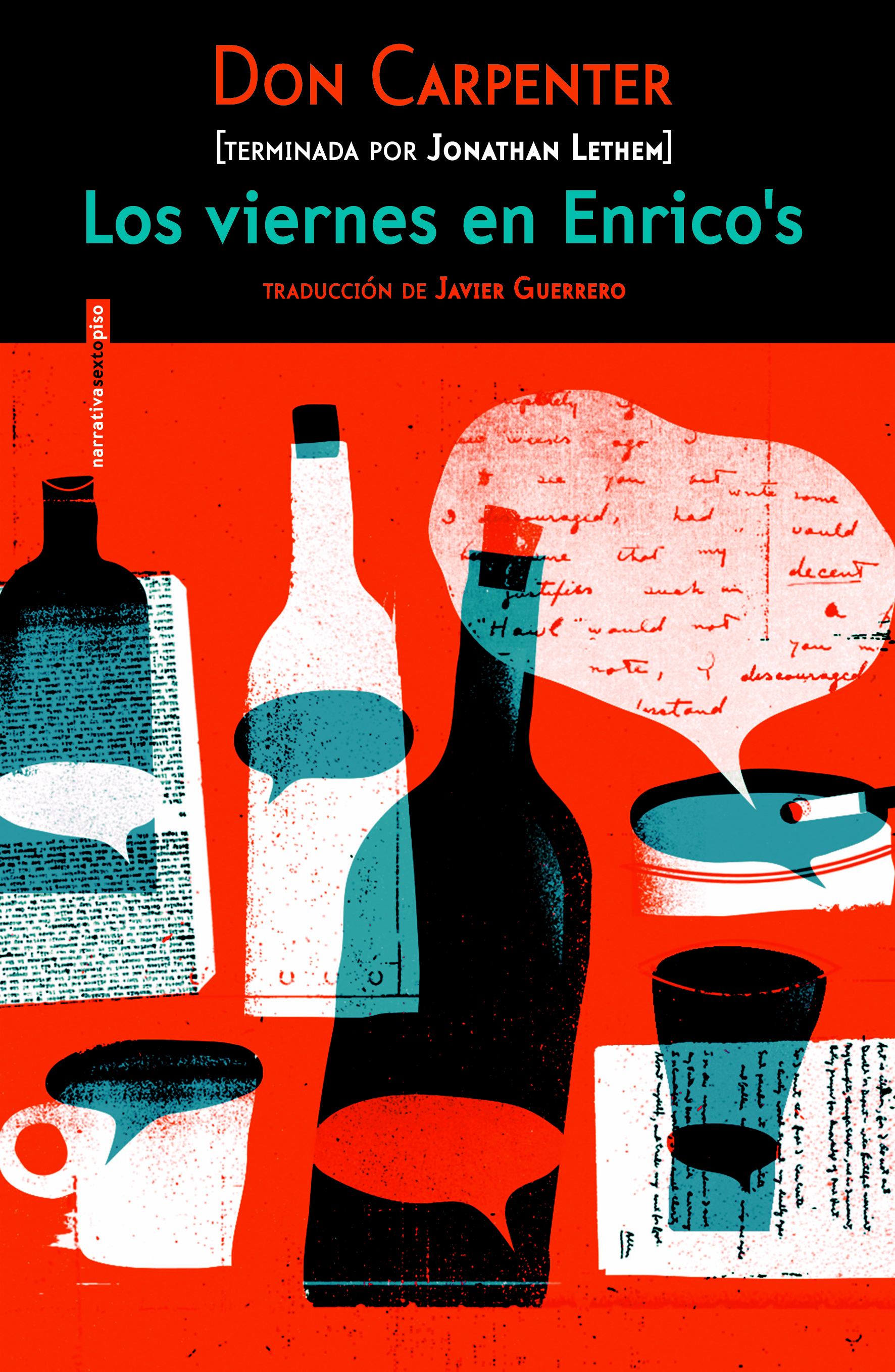

Los viernes en Enrico’s, de Don Carpenter (Sexto piso) Traducción de Javier Guerrero | por Óscar Brox

Bastan unas pocas palabras para dejarse llevar por la prosa enérgica de Don Carpenter y reconocer en ella ese ambiente único por el que se mueven sus personajes. En el comienzo de Dura la lluvia que cae, la América económicamente deprimida proporciona el marco para narrar la precipitada historia de amor caníbal que protagonizan los padres del que será figura central de la novela. La pasión fugaz desborda de tal forma los moldes que acaba de manera violenta y cruel. Sin piedad ni compasión. Con las palabras de su autor como único testigo de ese enamoramiento brutal, de esa salvaje inocencia que no encuentra lugar en el que echar raíces. Que no se deja comprender, tan solo vivir intensamente. Un fogonazo cegador del que, varias páginas después, todavía no nos hemos recuperado mientras Jack Levitt se enfrenta a una adolescencia turbulenta entre mesas de billar, pequeños hurtos, chicas fáciles y una soledad demasiado ruidosa. Antes de que pueda enamorarse, encabronarse con la justicia y el fatum y dar un nombre para cada cosa. Para el amor, para la compañía o para el sexo.

Los viernes en Enrico’s, novela póstuma concluida tras la participación de Jonathan Lethem, empieza sobre la marcha. Con Charlie y Jaime, una pareja de recién casados que, en mitad de una América que abre sus ojos a la década de los 60, brindan por ese mundo literario cada vez más cercano. El del San Francisco beatnik o el del Greenwich Village. El de las tertulias alrededor de una mesa, el tap, tap, tap de una máquina de escribir de 25 dólares y las borracheras de palabras escritas con la pretensión de alcanzar la eternidad. Carpenter describe ese arranque de felicidad como si se tratase de la primera vez, plasmado en los paseos por North Beach y Mill Valley, la vehemencia de sus dos personajes y el tierno amor que su autor dibuja a toda pastilla: voraz, deseado, impulsivo, entrecortado e inmarcesible. Una bocanada de vida expulsada directamente sobre las páginas de la novela. En ese momento en el que sus protagonistas mantienen intacto el idealismo que proporciona los anhelos, cuando todavía no existe una frontera entre las pretensiones y las realidades. Y si existe, se encuentra en la resma de papel para la máquina de escribir, en un verso de Kerouac o en el sorbo breve a una cerveza templada para tragar con la resaca del día anterior.

Carpenter describe en los capítulos iniciales ese universo de escritores primerizos convencidos de sus cualidades, para los que escribir equivale a colocar un relato en Playboy, cerrar un anticipo editorial o acumular páginas para el manuscrito de la gran novela americana. Son tontos nobles, a ratos algo mezquinos, obnubilados por un reconocimiento que los ha aupado un par de escalones por encima de sus posibilidades. Hasta el sexo fácil, la cuenta corriente holgada y la columna de revista. Aunque poco a poco sientan que la mecha se acorta, las ideas se agotan y el estómago se endurece ante la falta de imaginación. Frente a esa jungla de escritores y aspirantes que juzgan sin piedad el trabajo de los demás mientras ocultan en el contenedor, ciegos de rabia, el mediocre resultado de sus esfuerzos. Los viernes en Enrico’s no es tanto una novela sobre la escritura, sino más bien una reflexión sobre el lugar al que nos arroja aquella. La soledad, la infelicidad, la frustración, la melancolía. Carpenter acompasa los sentimientos de sus personajes con la evolución que, década a década, opera silenciosamente en cada uno de ellos. A medida que se desengañan, resisten, caen para volver a levantarse y aceptan que, en fin, a veces los anhelos no llegan a materializarse en realidades.

Estamos en la América crecida al calor de las utopías y sueños, la de personajes inolvidables como Stan Winger o Dick Dubonet. El uno delincuente desde su infancia, criado en entornos precarios y aspirante a escritor pulp, y el otro estrella efímera que prueba la hiel del éxito tras no ser capaz de narrar algo mejor que un relato para Playboy. Carpenter otorga una voz propia a cada personaje, una trayectoria y una presencia que se dejan notar a medida que la novela avanza en el tiempo. A medida que los vemos crecer, que compartimos sus volantazos y esos anhelos que nunca saben si se materializarán. La ansiedad sexual de Stan, la fragilidad de Dick, la drogadicción de Kenny o la aflicción filosófica de Marty Greenberg, el entusiasmo de los productores de Hollywood y la inseguridad de Charlie. Voces, todas ellas, de un paisaje (San Francisco, Portland o Los Angeles) que siempre parece único, en constante efervescencia, como si la escritura de su autor lo hubiese encontrado en el mejor momento. En el más inspirado, en el más eufórico. En el que todos sus protagonistas están llamados a ser alguien, a cumplir un sueño a conquistar una cima. Ser escritores, tener una novela, narrar sus vidas.

En Los viernes en Enrico’s, sus protagonistas siempre parecen esperar la llamada de alguien. O las palabras de alguien. El aliento, la luz verde, un nuevo cheque o un gesto de complicidad. Carpenter se esfuerza en orillar las cuitas en torno a la escritura para narrar esa zona de amargura que devora lentamente los años de promesas y euforia. Las separaciones, el adulterio, la drogadicción, la cárcel y la sensación de que cuando has vivido dando bandazos cuesta encontrar acomodo en un mismo lugar. Porque todo te recuerda a algún episodio del pasado, a todas esas palabras desparramadas sin ton ni son en novelas y guiones nunca publicados. Porque has envejecido, te has hecho mayor, y ese ímpetu con el que dirigías tus movimientos se ha tenido que acostumbrar a otro ritmo y otros objetivos. A madurar, a dejar de buscar con ansia a la ballena blanca. A conformarte. Como le sucede a Charlie tras percatarse de que ha pasado demasiado tiempo obligándose a ser escritor sin saber que le faltaba esa chispa, ese talento a la hora de combinar las palabras en una oración. Y está demasiado cansado para negociar con su frustración y con su orgullo, para admitir que le falta estirpe y le sobra tenacidad. Que de lo primero su esposa sabe más que él y de lo segundo solo están interesados en Hollywood, esa zona imaginaria en la que los escritores escriben, repasan y vuelven a escribir guiones que nunca llegarán a rodarse.

Tras cada capítulo, Carpenter subraya la misma impresión: todo aquello que en un comienzo se dejaba escribir con naturalidad, las borracheras, los polvos apasionados y el fulgor de aspirar a convertirse en escritor, la madurez lo ha ensombrecido hasta volverlo agridulce. Algo a lo que se regresa con la mirada entelada, sin poder reprimir lágrimas de frustración y rabia. Como si se hubiese perdido a ese primer amor. Los viernes en Enrico’s podría ser una narración autobiográfica, pues la mayoría de sus escenarios y nombres pertenecen a la historia de Don Carpenter, a esa tribu de autores arracimados en unos pocos barrios culturales, peregrinos de una conquista literaria que diezmaba a más aspirantes que el desembarco de Normandía. Sin embargo, uno tiene la impresión de que, como en Dura la lluvia que cae, su autor solo quiere contar la vida. La parte sencilla y la parte difícil. La que se deja escribir con suavidad, curiosa por todas las experiencias que le quedan por pasar, y la que se narra a trompicones, a golpes y decepciones, cuando la resaca de los éxitos pasajeros no ha dejado nada en lo que entretenerse. La vida a la que todas esas voces al fondo de un bar como el Enrico’s conceden un tono de epopeya. De gesta. Esa vida dura y triste que las palabras de Don Carpenter capturan con la autenticidad del escritor que sobrevivió a la embestida del Arte para narrar el arrebato vital que sacudió al espíritu de su generación.

1 thought on “ Don Carpenter. Años de vida, por Óscar Brox ”