Ojos que lloran, de Aléksandar Vutimski (Caleidoscopio de Libros, La Tortuga Búlgara) Traducción de Marco Vidal González | por Juan Jiménez García

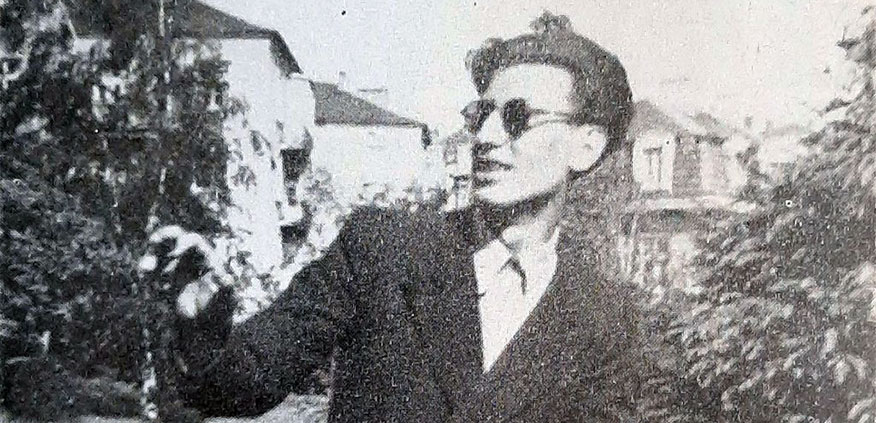

Aléksandar Vutimski vivió rápido, murió joven. Veinticuatro años. Sí, a esa edad, como a menudo se nos recuerda, se puede ser Rimbaud. Ah, Rimbaud… Cuántos destinos ligados a una vida y una obra excepcional. A Vutimski se lo llevó la tuberculosis y, mientras tanto, habitó las noches, entregado a una búsqueda de la belleza. Si consideramos todo ese lado autobiográfico de Ojos que lloran, una vida de bohemia. Ya sabemos lo que esto viene a querer decir: pobreza, incomprensión (de los demás para con uno, también de uno para con los demás), atracción por la muerte (o indiferencia), amores cambiantes, sentimientos más grandes que la vida y esa sensación de haberlo visto todo pese a una juventud galopante, cafés, prostitutas, atracciones fatales, poesía, profundas caídas y un gusto por la decadencia, propia y ajena. Al menos, así es en Ojos que lloran. Hay más, claro, pero estas son las cosas que giran en ese torbellino de vida. Grígori sería el escritor. Alrededor de él (o él alrededor de ellos) están Víctor, que recién llega cuando Grígori es internado por tuberculosis. Su relación va más allá de la amistad y en eso la novela tiene su atrevimiento, no escapando a esas relaciones homosexuales o bisexuales. En definitiva, una atracción por los cuerpos que no hace distinciones. Una atracción no solo física, sino también intelectual y de dependencia, que es un poco la que mantienen todos, también incluida la chica del grupo, Tania, con Nikolái, formalmente pareja de esta, en la práctica un ángel caído que juega a la perversidad y a ser el destino fatal de todos. Un personaje venido del siglo XIX, del que no están especialmente lejos. Andamos por el final de los años treinta y principio de los cuarenta. Las vanguardias, pasado el momento inicial de euforia, se van asentando, y el periodo de entreguerras llega a su final con el ascenso del nazismo y el comienzo de una nueva guerra mundial, tras la invasión a finales de 1939 de Polonia. Una guerra que aquí también está presente, pero que pese a ser una fatalidad más, no es lo peor que les puede pasar, porque ellos tienen su propia agenda, su propio tiempo, su propio plan de destrucción. Caer, caer, caer, desde una cierta superioridad. Con ese azul dominante, que es el color del cielo, pero también de la tristeza. O el color de unos ojos, pero, de la misma manera, el de unos ojos que lloran. Cuánta impotencia, hay después de todo en este libro. Esa idea de que se puede estar solo, alcanzar la individualidad en contra de una sociedad que desprecian. Sin embargo, no pueden separarse. Hay una atracción incluso cuando uno de ellos elige el suicidio. Un apego y un desapego. Abrazar abismos. Los tres amigos tienen cosas que reprocharse, aunque Víctor sea el más flojo. Tania es otra cosa. Es el sentido común. Ella ama. Los demás, en el mejor de los casos, desean. Mientras tanto, deambulan, viviendo eso que han dado en llamar vida. Una vida en sombras (he escrito sobras, y bien pensando…). Se emborrachan, son incapaces de trabajar, viven esperando algo que nunca llegará (tal vez Grigorí, que cree que la poesía puede salvarle), algo que nunca llegará porque ni tan siquiera tienen muy claro qué es. Saben lo que no quieren, esa escala de grises, mientras piensan en abstracto, después de todo, en la belleza. Vivir para ella, vivir en ella. En algún momento pensé en La danza piadosa, de Klaus Mann. Ojos que lloran, es nieta o biznieta de los decadentistas, pero comparte su tiempo con otras derivas. Juventud en marcha, sin saber hacia dónde… hasta que la Historia les alcanza.