En el museo de Philmont, en Nuevo México, se conservan dos fotografías originales de los protagonistas de esta historia. Las dos en blanco y negro, ambas retratos de un par de personajes que miran a cámara con un gesto que parece sonriente; posturas casi idénticas, las mismas líneas de fuga. Una es de un hombre, la otra muestra a un lobo. Sabemos que es el azar y nuestros ojos deseosos de romanticismo lo que lleva a descubrir similitudes pasmosas en momentos sin relación de personas (o animales) destinados a cruzarse más tarde. Para el narrador y dibujante William Grill, con esas delgadas líneas se teje el mapa del delincuente, las conexiones entre el horror y la lección que sirven de tablero de corcho para nuestro deporte favorito: la autopsia del pasado sobre el presente.

La región de Currumpaw (también escrita como Currumpah o Corrumpa) evoca los olores de la primera Norteamérica colonizada, a cebollas salvajes, sangre de bisontes y caballos exhaustos y sudorosos; a un paisaje saqueado e injusto, en definitiva. Todo lo que sabemos del pillaje y criminalidad de los primeros exploradores blancos en el Oeste anula el aura de aventura que tenían las novelitas de a centavo. Podría decirse que Grill comienza su homenaje hechizado de la misma manera, arrastrando los lapiceros de colores sobre las llanuras y los cielos intensos. Al contrario que en su anterior volumen, El viaje de Shackleton (2014), en Los lobos de Currumpaw opta por el paisajismo en lugar de por el tono divulgativo de los despieces, la subdivisión del suceso histórico en las pequeñas piezas reales. Quizá porque no es atractivo conocer todos los elementos de un bando condenado a ser brutal o asediado por el otro.

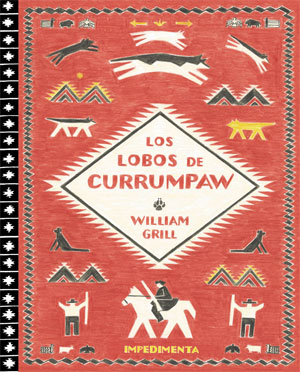

El procedimiento parece recrear el esquema de aquel bello tomo sobre Shackleton en la Antártida, aunque invierta su paleta de tonalidades. La preeminencia de un rojo seco, el de los tejidos indios y las banderas déspotas, finalmente sirve de marco para la gran revelación final: Los lobos de Currumpaw no es, como la peripecia del Endurance, un relato trágico y edificante. La obsesión de las gentes de Nuevo México y, más tarde, de Ernest Thompson Seton, no es otra que cosa que pura ansia por ver brillar el rojo que se seca más tarde. La sangre de Lobo, de todos los lobos, se derrama sin otro propósito moral que sacudir la conciencia del cazador Seton y darle la vuelta a su papel histórico, que pasaría a ser el de fundador de las bases de los entrañables Boy Scouts.

A día de hoy, podría argumentarse que la penitencia no elimina el crimen y que las planicies de América no son mejores por tener menos fauna, pero más equipos de defensores de la naturaleza. Como en aquel episodio de West Wing en el que la Secretaria de Prensa se mofaba un poco inquieta de la construcción de una carretera para lobos, Los lobos de Currumpaw se mece en el pantanoso territorio de la vergüenza y el orgullo por la leyenda. Grill lo conduce a sus propios dominios, con sus trazos de viñetas evocadoras y episodios anónimos y medio olvidados. La ilustración pasa a ser algo minimalista, como unas puntadas sobre tela. Mientras, la Historia desnuda su lado oscuro y odioso, idealizado en las antiguas láminas de cuentos como el Lobo, rey de Currumpaw que escribiría el propio Seton. Aquel hombre bigotudo que posaba a la entrada de una cabaña, sujetando una escoba como si nunca hubiese empuñado un rifle, frente al lobo que no tiene otro remedio que recostarse, humillado, en la trampa de la narrativa norteamericana.

[…]

Si no quieres perderte nada, puedes suscribirte a nuestra lista de correo. Es semanal y en ella recordaremos todo lo publicado durante los últimos días.