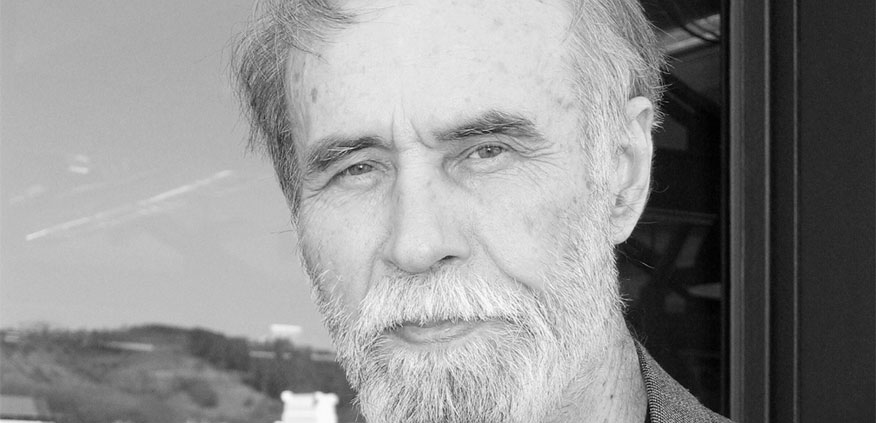

El profeta, de Vladímir Makanin (Marbot) Traducción de Lydia Kúper | por Juan Jiménez García

Qué difícil… Buscaba la relación entre Vladímir Makanin y Serguei Dovlátov. Yo me entiendo. Dovlátov murió joven, pero lo cierto es que Makanin era cuatro años mayor que él y formó parte de la generación de los cuarenta (años), una especie de nueva ola literaria, y Dovlátov, que podría haber estado ahí, estaba en Estados Unidos. Lo cierto es que aquella generación se encontró con la caída de la Unión Soviética y una cierta madurez para contarla, aparte de haber atravesado años de frustraciones. Lo cierto, también, y después de recorrer unas cuantas páginas en ruso, es que El profeta, es un libro soviético (prepostsoviético, que podría ser todo un género), contemporáneo a Los nuestros, por ejemplo. Escrito en 1983, ya es el retrato de un mundo en disolución, a través de la figura no de un profeta (el título es un tanto peculiar, pero responde al original ruso, aunque también lo veo traducido como “precursor”), sino más bien de un curandero. Entonces, ¿por qué ese nombre? Pues porque tal vez en el libro se anticipaba algo, el aire de un tiempo, el aire enrarecido de ese tiempo. Un libro que tiene una cierta espesura, una densidad que por algún momento pensé asfixiante, pero no, el libro es de una claridad y una lectura casi cristalina, y solo la desesperación de mi propio tiempo lo enturbió. Alrededor del viejo Yakushkin se arremolinan, como insectos atraídos por la luz en la oscuridad, todo un hervidero de personajes que nos quieren decir mucho sin contar nada.

Yakushkin no hace mucho que ha salido de la cárcel, por sus cosas, y descubre su particular habilidad sanadora, hablándole al paciente hasta el agotamiento, reprochándole su vida pasada, sus innumerables vicios y ambiciones, y luego aplicando sus manos, para acabar, tras unas semanas exhausto, curando y enviando a la gente a provincias, lejos de la ciudad. No pide nada a cambio y vive en una pobreza casi extrema. Solo quiere una cama donde tirarse y ni tan siquiera nadie se aprovecha de él. Tiene sus seguidores e incluso sus exegetas. También tiene una hija y un nieto. No ha llegado hasta ahí caído del cielo. Durante tiempo, ha ido preparando esas curaciones, que podrían ser el choque del enfermo contra sí mismo, un choque tan brutal que acaba por reventar y expulsarlo todo, también la enfermedad. Frente a esa vida, desfilan esa última sociedad soviética y es fácil encontrar en su literatura, en su narración, un sutil deslizamiento hacia el futuro (aunque Makanin no es Dovlátov y lograba ir publicando sus libros, evitando meterse a pecho descubierto con lo establecido). Por eso, esa palabra que ha surgido así al azar (prepostsoviético) me parece interesante como concepto. Porque cuando llegue esa literatura de después, los personajes serán los mismos, pero como animados por un Yakushkin, su vida desfilará crudamente. Libros como La nueva filosofía moscovita, por ejemplo, esa versión delirante de Crimen y castigo, alrededor de las famosas cocinas. O tantos otros autores, también Makanin, que de pronto se vieron liberados de esa enfermedad que les enmudecía o les lanzaba fuera, al exilio. No encontramos la melancolía de Dovlátov, que tuvo que abandonarlo todo, abandonado ya hace tiempo él mismo, sino sordos cabezazos contra la pared del tiempo, de la época. Un mundo sórdido (miserable o muy pobre, dice el diccionario). El escritor anticipó el futuro: solo saldrían de ese estado mortal, echándose en cara todo lo que habían sido, todo lo que había sido. Tal vez no llegó la curación, porque el porvenir fue otro, igualmente devastador, pero recuerdo a los niños de la película de Vitali Kanevsky, Quieto, muere, resucita (un título tan históricamente revelador, aunque el tercer paso no siempre se cumplió), caminando a lo largo de las vías del tren, esas vías que atravesaban paisajes desolados de un mundo descompuesto. Yakushkin muere consumido. Demasiada miseria recogida.