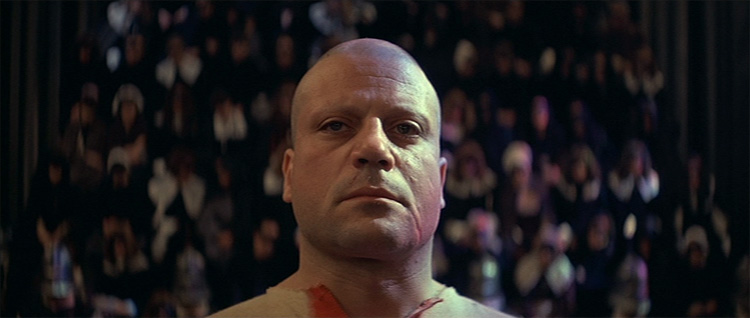

Aunque Lindsay Anderson eligiera a Richard Harris para protagonizarla, lo cierto es que Oliver Reed siempre ha tenido algo de ingenuo salvaje. Parapetado tras su físico imponente y su mirada afilado, Reed fue una de esas presencias cinematográficas que levantaban un vendaval tras de sí. En los rasgos del León transformado en extraño hombre lobo albino que filmara Terence Fisher, ya se podía intuir ese raro magnetismo que, tarde o temprano, estallaría en la pantalla. Quizá por eso, por su ojo a la hora de elegir proyectos malditos o alejados del establishment, la trayectoria de Reed resulta indisociable de la figura de Ken Russell, tal vez el cineasta que mejor partido supo sacar a un espíritu tan indómito. Quién puede olvidar esa pelea con Alan Bates al calor del fuego en Mujeres enamoradas, o la tremebunda (en todos los sentidos) interpretación de Grandier en Los demonios. Cimas ambas de una carrera que podría hacer bueno ese concepto inglés del understatement, es decir, el no dar importancia a lo importante y relegar a un papel modesto el relieve de un actor cuya intensidad dinamitó cada uno de los papeles interpretados.

En Carta de amor a Oliver Reed, Juan Alcudia nos propone un viaje hacia el recuerdo de Reed, de sus personajes, de su presencia, de esa combinación entre el bravucón pendenciero y el solitario cuya nobleza es de un valor incalculable. Una carta de amor, sí, a un actor devorado (basta ver Youtube) por los demonios de una bebida que le invitaba a aparecer como tertuliano borrachín en programas de entretenimiento. Una carta de amor, desde luego, a uno de esos raros ejemplos de brutal coherencia (el otro, por qué no decirlo, sería Alan Bates) que floreció en una de esas presencias indispensables para entender qué es el cine. Una carta de amor.

Número cuatro

Bande à part

Ilustraciones: Juan Jiménez García