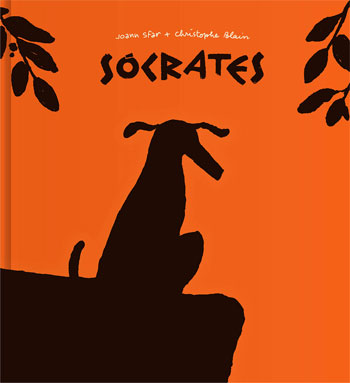

Sócrates, de Joann Sfar y Christophe Blain (Fulgencio Pimentel) Traducción de Joana Carro y César Sánchez | por Óscar Brox

Hace años, un amigo me decía que todos deberíamos ser un poco como el Glaucón que interviene en La república de Platón. Claro que, por aquel entonces, él estudiaba derecho y le parecía bien la idea de justicia contractualista que defendía en el diálogo. Ahora, tal vez, estaría más de moda otro personaje del microcosmos platónico, el Calicles que aparecen en Gorgias, tan cercano a la indiferencia contemporánea con una actitud que a veces tiende a lo moral y otras veces no… La cuestión es que, como sucede con Kant o con Descartes, no digamos ya con Aristóteles, los diálogos socráticos continúan siendo una piedra angular del pensamiento. O de la cultura. Creo que Joann Sfar siempre ha sido un artista superdotado para la ironía. O, mejor dicho, para, desde un registro irónico, desmenuzar las actitudes humanas. La clase de artista al que siempre le ha venido bien contar con el contrapeso de otro autor en su obra, ya fuese Lewis Trondheim, Sandrina Jardel o, por qué no decirlo, aquel Gainsbourg del que glosó su vida heroica. Y, aunque en esta serie le acompaña un dibujante tan hábil como Christophe Blain, capaz de aportar el dinamismo en las líneas y cuerpos que equilibre la mala leche humanista de Sfar, es justo señalar a Platón/Sócrates como el compañero de esta aventura. El que ofrece la medida exacta de ingenio, sarcasmo y ganas de tocar las narices cuando se trata de activar los resortes básicos de la condición humana.

Pero empecemos por el principio: el Sócrates de Sfar y Blain es un perro, otro animal con conciencia dentro de la galería de personajes de Sfar. Y el perro, además, de Heracles, hijo de Zeus. Un semi-perro, como dice el pobre animal cada vez que su amo le reprocha que no sea capaz de conformarse con su condición perruna y le dé por jugar con los argumentos. Al fin y al cabo, el perro siempre está ahí. De paseo. Recogido bajo las piernas del dueño. Expectante. Si uno quiere imaginar una figura tan ubicua como la del viejo Sócrates, probablemente no haya mejor ejemplo que el del can. Y la cosa es que Sfar se entrega con gracia y vehemencia a explorar, desde esa pequeña mirada canina, las inconsistencias de esa otra mirada: la humana. En el primer capítulo, dedicado a Heracles, autor y dibujante reflexionan sobre las pasiones humanas y las direcciones vitales que apuntan; la falta de término medio cuando se trata de contrapesar el exceso con la inteligencia -y uno no sabe bien si decir que Heracles es un hijo de puta o un descerebrado- y la dificultad de armonizar lo que reclamamos a la vida con lo que realmente obtenemos de ella.

En comparación a los otros dos episodios, el de Heracles es el de carácter más introspectivo, narrado prácticamente desde los pensamientos de Sócrates, convertido en el esbozo de los atributos de un semidiós abandonado en la tierra de las pasiones humanas. Pero la cuestión es que Sfar se las apaña para hablarnos de la prudencia, la acción, el ardor y la ausencia de mesura que, al fin y al cabo, determinan la dificultad para hallar un punto de encuentro cuando lo que se trata es de hablar de lo humano. El capricho, la voluptuosidad del deseo, la violencia y la soledad. El aburrimiento y la sombra de un inconformismo mal entendido. Por eso, no es de extrañar que el siguiente paso en la historia consista en meterse en el mundo homérico, con un personaje que ha amamantado tantos mitos fundacionales como Ulises. Sfar y Blain entran como elefantes en una cacharrería arremetiendo contra todo, matando a Telémaco a las primeras de cambio, perdiéndose entre las mujeres de Corinto y satirizando ese amor masculino tan caro al mundo clásico, que en este caso desviste los caprichos y el infantilismo de un Heracles herido en su autoestima.

¿Y Sócrates? Pues con sus cuitas personales, a caballo entre una humanidad rematadamente gilipollas -o sea, demasiado humana- y una animalidad que apenas puede colmar su sed de cuestionar cada cosa que forma parte de su alrededor. Un perro que disfruta, hasta cierto punto, del libre albedrío, pero que se pregunta si no estaba mejor cuando disponía de un fin… por mucho que ese fin fuese vivir a la vera de un salvaje como Heracles. Capaz, todo sea dicho, de merendarse a una mujer de Corinto en ese preciso momento en el que el canibalismo es la única salida plausible para calmar los nervios de su estómago. Y es que la cosa es que la mayoría de mitos y personajes clásicos no resisten los envites del tiempo, sus rasgos de cartón piedra o de mascarón de falla, y hasta la mirada compasiva de un animal es suficiente para desvelar sus fragilidades humanas. O cómo, en la mayoría de ocasiones, se nos hace cuesta arriba responder a lo que se espera de nosotros.

En un mundo tan desaforadamente machista como el contemporáneo, no deja de ser irónico que el último episodio de Sócrates tenga a Edipo como protagonista. A un Edipo convertido, prácticamente, en un gag; en el recurso humorístico que Sfar y Blain se sacan de la manga para advertir lo ineluctable: la fuerza primitiva de lo humano. Aquello de resbalar sí o sí al pisar la piel del plátano o darse de bruces contra un muro por no ser capaz de saltarlo. Pocas veces un análisis sobre la naturaleza humana puede ser más bruto y, paradójicamente, más honesto. Una naturaleza humana más propia de algún protagonista del cine de Marco Ferreri, atenazada continuamente por sus complejos y vicisitudes. En la que, acaso cabía dudarlo, Edipo termina acostándose con su madre, cometiendo un homicidio y permitiendo así que, una vez más, la fuerza de los viejos mitos sostenga los andamiajes de nuestra realidad. Cuestión de principios.

Sócrates es una pequeña, por volumen, maravilla. Una obra maestra de nuestro tiempo y uno de los mejores destilados del talento de Joann Sfar para desnudar cada una de las inconsistencias que ayudan a definirnos como humanos. La calidez del dibujo de Christophe Blain, concentrado en dotar de fisicidad, dinamismo y acción a los mordaces pensamientos del autor de La mazmorra, aporta la dosis justa de humanidad al perro protagonista. Esa figura presente en cada viñeta. Solitaria como la criatura de Platón. Odiada por decir cualquier cosa menos guau. A quien, probablemente, pensar no le ayuda a ser más feliz. Pero que, sin embargo, le aporta justo la visión periférica necesaria para retratar no tanto lo que somos, sino, sobre todo, cómo somos. Esa actitud tantas veces detectada en los diálogos entre Sócrates y sus eventuales interlocutores. Para hablar de altas y bajas pasiones, de nuestra manera de concebir lo íntimo y la convivencia social, lo justo y lo prudente, lo masculino y lo femenino, lo moral y que se haya más allá. En definitiva, todo.